SEO

公開日2023年2月3日

更新日2024年09月27日

SEO用語集|Web・マーケティング担当者は必読

Web・マーケティング担当者になったばかりの方がまずぶつかる壁は専門用語の多さです。

SEOに関わる専門用語は紛らわしい言葉がたくさんあり、覚えるのも一苦労です。

また、新しい言葉もどんどん出てくるので、すぐ覚えて使いこなさなければいけません。

ただ、分からない用語を1つ1つ調べていくのは大変でしょう。

そこで本記事では、Webマーケティング担当者必読のSEO用語をご紹介します。

1つ1つの用語について深掘りはしませんが、用語の意味を簡潔に解説するので、ぜひSEO用語の学習にご活用ください。

大手企業も続々導入中!

多機能型 検索順位チェックツール「Nobilista(ノビリスタ)」

Nobilistaは、365日完全自動で大量の検索キーワードの順位を計測するSEOツールです。

※7日間の無料トライアル実施中

SEO対策とは?初心者にも分かりやすく上位表示の基本的なやり方を解説

基本的なSEO用語

まずは、基本的なSEO用語をご紹介します。

SEO対策をする上で、最低限必要な知識になるので、ぜひ覚えましょう。

SEO

SEO(Search Engine Optimization)とは、検索エンジンが正しくサイトを認識できるように、最適化することです。

日本語に訳すると「検索エンジン最適化」という意味の言葉です。

検索ユーザーが求めている情報を網羅的にコンテンツ化することで、Googleから評価を受けやすくするためのマーケティング施策を指します。

SEOを意識してコンテンツを作成することで、Googleからの評価が上がり、検索上位に表示される可能性が高まります。

検索上位に表示されれば、ユーザーの目に留まりやすく、アクセスアップも期待できるのです。

SEO対策とは?初心者にも分かりやすく上位表示の基本的なやり方を解説

SEM

SEM(Search Engine Marketing)とは、検索エンジンを利用して、サイトへの流入を増やすために行うマーケティングの総称です。

SEMは、SEOを含む概念ではありますが、オーガニック検索に加えて、リスティング広告なども含まれた施策を指します。

つまり、検索エンジンを利用したWebマーケティング全般をSEMというのです。

ちなみに、海外ではお金を使わずに上位表示する施策を「SEO」、リスティング広告など、お金を使って上位表示する施策を「SEM」と使い分けることが多いです。

SEMとは?SEOとの違いや施策の使い分けの仕方を徹底解説

ホワイトハットSEO

ホワイトハットSEOとは、Googleの検索エンジンガイドラインに沿って、コンテンツを作成し、検索上位を目指す方法です。

具体的な方法としては、下記のようなものが挙げられます。

- キーワードリサーチ:

ユーザーが検索する可能性があるキーワードを見つける - コンテンツの作成:

対策キーワードで想定されるユーザーの悩みを解決できる有益なコンテンツを提供する - 被リンク(外部リンク):

他サイトからリンクを獲得することで、サイトの信頼性を高める - スピード最適化:

サイトの読み込み速度を最適化して、ユーザーの満足度を向上させる

いずれも、ユーザーを第一に考えて、利便性を向上させるための施策です。

検索上位を目指すなら、ホワイトハットSEOを行うことが最も効率的です。

ブラックハットSEO

ブラックハットSEOとは、検索エンジンのガイドラインに違反し、不正な手法を利用して、検索上位に表示させる施策です。

具体的には、以下のようなものがブラックハットSEOに該当します。

- 被リンク(外部リンク)の購入:

他のサイトから被リンク(外部リンク)を購入する - キーワードの詰め込み:

検索ワードを無理やり大量に埋め込んだコンテンツ - コピーコンテンツ:

ほかのサイトからコンテンツをコピーする

これらの施策は一時的に検索順位が上がったとしても、長続きはせずに、すぐに順位が下がってしまいます。

ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの違いとは?代表的な手法一覧

ビッグキーワード

ビッグキーワードとは、月間検索回数が1万回以上あるボリュームの多いワードです。

「脱毛」「アフィリエイト」など1つの単語で意味するキーワードのことが多いです。

検索ボリュームが多いビッグワードで上位表示されれば、多くの検索流入が期待できます。

しかし、上場企業など大手メディアが占めることが多いため、上位表示する難易度は高いです。

ビッグキーワードとは?ミドル・スモールキーワードとの違いやSEO上位表示する方法を解説

ミドルキーワード

ミドルキーワードとは、月間検索回数が1,000〜10,000回ほどのワードです。

「脱毛 おすすめ」「アフィリエイト 始め方」など、2語で構成されたキーワードが多いです。

ビッグキーワードよりも、具体的な検索ニーズを満たすために使用されます。

大手メディアの記事も多数ありますが、ビッグキーワードに比べると、個人ブロガーでも十分上位を狙えます。

記事コンテンツSEO対策

100のチェックリスト

ロングテールキーワード

ロングテールキーワードとは、月間検索回数が1,000回以下のキーワードです。

「脱毛 おすすめ 男性」「アフィリエイト 初心者 始め方 」など3語以上の単語で構成されることが多いです。

大手メディアの参入も少なく、個人ブログでも上位表示を狙いやすいといえます。

ロングテールキーワードを中心にコンテンツを作成し、Googleからの評価を高める施策を「ロングテールSEO」と呼びます。

ロングテールキーワードの選び方とは?SEO上のメリット・デメリットや見つけるのに役立つツールを紹介

YMYL

YMYLとは「Your Money Your Life」の頭文字を取った略称で、命や健康に影響を与える可能性があるコンテンツです。

YMYLには、主に以下のようなジャンルが該当します。

- ニュースや時事問題

- 法律、政府

- 金融、ローン、保険

- 買い物

- 健康、安全、子育て

- 住宅

- 人々の集団(人種・民族など)

このようなジャンルは、誤った情報が流れると社会的に悪影響を及ぼすことから、Googleも厳しい内容チェックを行っています。

YMYLジャンルは、そのコンテンツに信頼性や権威性が必要になるため、国や行政機関、病院などの公式サイトが上位表示しやすいです。

一方、個人サイトでは信頼性や権威性が証明できない限り、上位表示することは難しいジャンルです。

YMYL領域とは?ジャンル例やSEO対策のポイント、個人ブログはYMYL以外を狙うべき?

E-E-A-T

E-E-A-Tとは「Experience(経験)-Experitis(専門性)-Authoritativeness(権威性)-Trust(信頼性)」の頭文字を取って作られた言葉です。

以前までは「E-A-T」でしたが、2022年12月の更新で、Experience(経験)が新しく追加されました。

- Experience(経験):

サイト運営者はそのジャンルについての経験があるか - Expertise(専門性):

特定のジャンルに絞ってサイトを運営しているか - Authoritativeness(権威性):

サイト運営者はそのジャンルの知識や実績があるか - Trust(信頼性):

コンテンツの内容は信頼できるかどうか

E-E-A-Tは、Googleがサイトを評価する上で重要視している指標のひとつです。

特に、E-E-A-Tの影響を受けるのが「YMYL」領域のコンテンツです。

より信憑性の高いコンテンツを求められる「YMYL」領域においては、E-E-A-Tを高めることが必要不可欠になっています。

現在のSEO対策では、E-E-A-Tをいかに高められるかが、上位表示するためのポイントになっています。

E-E-A-Tとは?Googleが重要視するSEO最重要評価基準を高める施策を解説!

Google Search Console

Google Search Console(グーグルサーチコンソール)とは、Googleが提供している分析ツールです。

Google検索キーワードの表示回数やクリック数、検索順位などを細かく分析できます。

具体的には以下のようなことがチェックできます。

Google Search Consoleを使えば、サイトが抱える問題点などが把握でき、サイトの改善が効率化できます。

なお、このGoogle Search Consoleは、Google検索だけに特化したツールであり、YahooやBingなど他の検索エンジンにおけるパフォーマンスは分析できません。

Googleサーチコンソールとは?できることや使い方、登録方法・設定方法を解説

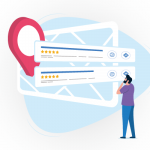

MEO

MEO(Map Engine Optimization)とは、マップエンジン最適化という意味の言葉です。

Google検索に表示されるローカル検索結果で、上位表示を目指す施策を指します。

ローカル検索結果とは、主に地域系キーワードで表示される検索結果のことです。

例えば「地域+業種」で検索すると、Google検索の上位にローカル検索結果が表示されます。

特に店舗ビジネスや地域ビジネスにおいては、重要な施策になります。

MEOとは?対策のやり方 やGoogleマップで上位表示する仕組み

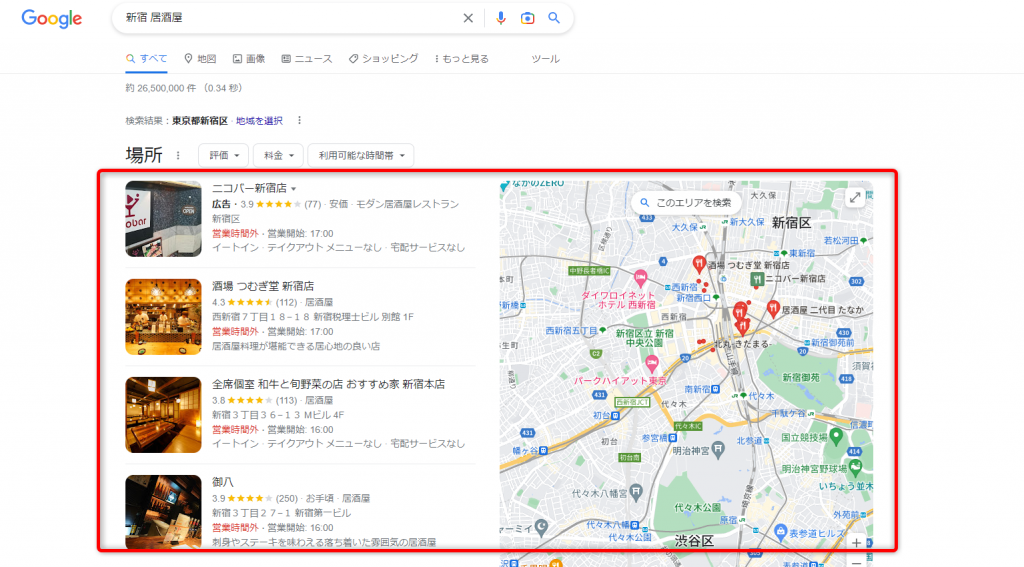

SERP

SERP(Serch Engine Result Page)とは、検索エンジンで検索した際に表示される検索結果ページのことです。

検索結果の複数ページを表して「SERPs」と表記される場合もあります。

SERPには「広告枠」と「オーガニック検索枠」で構成されており、基本的に広告枠が上部に表示されます。

SERPsの上位に表示されたページほど、クリックされる確率が高いです。

そのため多くの企業サイトやブログ運営者は、ユーザーが検索するキーワードのSERPsで上位表示されることを目指します。

SERPs(サープス)とは?機能・要素の種類や分析方法、活用方法を解説

オウンドメディア

オウンドメディアとは、企業が所有しているメディアの総称です。

オウンドメディアには「広義」と「狭義」の2つの意味があります。

広義では、企業が所有するWebサイトやSNSアカウント、ブログ、メルマガ、パンフレットなどメディア全般を指します。

一方、狭義では、企業が運営するWebサイトやWebマガジンのみをオウンドメディアと定義しています。

日本では、一般的には狭義で使われており、企業が運営するWebサイトを指すことが多いです。

SEOに強いオウンドメディアの作り方とは?Webメディア構築や運用時のポイント

オーガニック検索

オーガニック検索とは、検索結果ページに表示されるもののうち、広告を除いた純粋な検索結果のことです。

自然検索やオーガニックリサーチとも呼ばれます。

リスティング広告のように、広告費を支払うことで検索上位に表示することもできますが、オーガニック検索は、純粋なサイトの評価のみで順位が決定します。

あらゆるSEO対策を行うことで、オーガニック検索に表示される順位を高めることができます。

オーガニック検索(自然検索)とは?流入を増やす上位表示方法や流入数の計測ツールを紹介

コンテンツSEO

コンテンツSEOとは、質の高いコンテンツを提供し上位表示することで、Webサイトから利益獲得を目指すSEO施策です。

内部対策や外部対策といった、SEO対策の一種になります。

検索ユーザーの知りたい情報や悩みに対して、適切なコンテンツを提供することで、検索上位を狙います。

主な役割は、検索ユーザーが求めている情報の調査や検索した背景の推測、記事の設計など、どのようなコンテンツを作るかを考えることです。

コンテンツを公開した後はリライトを行い、記事の完成度を高めることで、SEOでの評価が上がりやすくなります。

コンテンツSEOとは?メリットや成功事例、始め方・進め方を解説

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、コンテンツ(情報)を提供しコミュニケーションを行うマーケティング手法です。

質の高いコンテンツを提供し、ユーザーの獲得・ファン化を目指すのが目的です。

ここで言う「コンテンツ」とは、テキストベースのWebサイトはもちろん、動画やセミナーなども含みます。

コンテンツを通して自社のサービスや商品を認知してもらい、購買へと後押しします。

オンライン上でコンテンツマーケティングを行うことで、不特定多数のユーザーに触れる機会が多くなるため、ユーザー獲得数の増加が期待できます。

SEOとコンテンツマーケティングの違いとは?混同される理由とリスクを解説

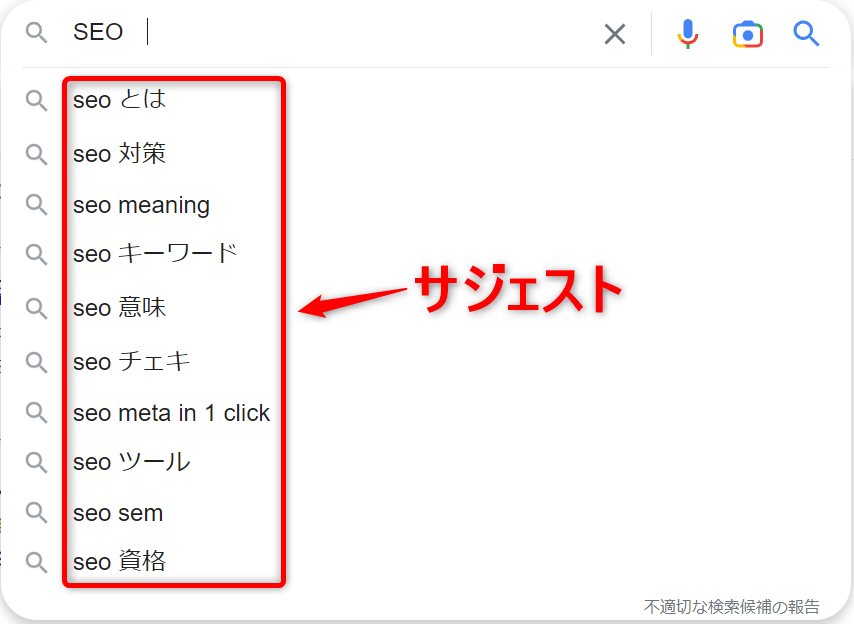

サジェスト

サジェストとは、Suggest(提案する)の由来のとおり、検索エンジンが検索ワードを提案する機能です。

検索窓に文字を入力した際に、関連性の高いキーワードを予測して、検索候補として表示されます。

例えば「SEO」と検索すると、「SEOとは」「SEO対策」など関連するワードが10個表示されますが、これがサジェストです。

このサジェスト機能は、ユーザーが求める情報を効率的に探すための機能ですが、サイト運営者の観点からは、ユーザーニーズを知るためのヒントとしても役立ちます。

対策キーワードに対して、ユーザーがどんなことを知りたがっているのかを分析できるので、網羅性のある記事作成にもつながります。

記事の構成を考える際は、サジェストを調べると効率的になるので、おすすめです。

Googleサジェストとは?表示の仕組みや削除方法、ツールを用いてSEOへ活用する方法

トラフィック

トラフィックとは、ユーザーがWebサイトに訪れたアクセス全体です。

日本語に直訳すると「交通量」を意味し、通信分野では通信データ容量を指す言葉です。

アクセス数だけでなく、どのページを経由してアクセスされたか、どのサイトからの流入が多いかなどの計測もできます。

そのため、トラフィック情報をうまく活用すれば、効率的なサイト改善にもつながります。

記事コンテンツSEO対策

100のチェックリスト

検索クエリ

検索クエリとは、ユーザーが検索する際に検索窓に入力するキーワードです。

「ブログ」「ブログ 始め方」「ブログってなに」のように、単語や単語の組み合わせ・文章など、さまざまな検索クエリがあります。

キーワードという言葉と意味はほとんど同じですが、細かく言うと以下のような違いがあります。

- 検索クエリ:

検索エンジンを使い検索窓に入力した単語・複合語 - キーワード:

検索する語句そのもの

結果的に検索クエリとキーワードが同じになることはありますが、目的や意味は異なる場合が多いです。

検索クエリの意味とは?種類や検索語句・検索キーワードとの違い、分析・調べ方を解説

検索ボリューム

検索ボリュームとは、検索クエリによって検索が行われた回数です。

検索ボリュームが大きいほど、それだけユーザーの需要が高いことを示しています。

そのため、検索ボリュームが大きいキーワードで上位表示できれば、多くのアクセスが見込めます。

ただ、競合サイトも検索ボリュームの大きいキーワードを狙うため、上位表示の難易度は高いです。

そのため、運営開始から間もない個人サイトを運営する場合は、検索ボリュームが小さいキーワードを狙うのもサイト運営のコツです。

検索ボリュームの調べ方とは?無料ツールを用いたGoogle検索ボリュームの調べ方を解説

検索エンジンに関する用語

続いて、検索エンジンに関するSEO用語をご紹介します。

検索エンジンの仕組み・特徴とは?Google検索で順位が決まる仕組みを分かりやすく解説

アルゴリズム

SEOにおけるアルゴリズムとは、Googleが検索順位を決めるためのルールです。

このアルゴリズムは、Googleが少しずつ改良を行っているため、定期的に検索順位が変動しています。

Googleのアルゴリズムは、計200以上の要素をもとに、検索順位を決めていると言われています。

検索上位を狙うには、Googleのアルゴリズムの基準項目を満たす必要があります。

しかし、具体的なアルゴリズム内容は公開されていないため、全て網羅することは不可能です。

Googleアルゴリズムとは?仕組みやランキング要因、アップデートの歴史を解説

インデックス

インデックスとは、Googleの検索データベースに登録されることです。

検索エンジンのデータベースに登録されることを「インデックスされる」という表現が使われます。

インデックスされていないページは、検索結果に表示されません。

つまり、SEOで検索上位を目指すためには、必ずインデックスさせなければいけないのです。

なお、インデックスは次に紹介する「クローラー」によって行われます。

Googleにインデックスされない原因別の対策方法!クローラーが来ない問題の解決方法やインデックス促進する方法とは

クローラー

クローラーとは、ネット上のWEBページを自動的に巡回して、情報収集を行うプログラム(ロボット)です。

検索エンジンなどに使用されており、クローラーがサイトを巡回することで、新しく公開した記事がWeb上に認知されます。

クローラーが巡回に来ないページは、いつまで経っても検索エンジンに表示されることはありません。

なお、クローラーの巡回にはタイムラグがあり、1日〜1か月程度で来ることがほとんどですが、遅い場合は半年近くかかることもあります。

Googleサーチコンソールには「URL検査ツール」という、クローラーを手動でリクエストする機能があります。

この機能を利用すれば、サイト公開後、できるだけ早く検索エンジンに表示させることも可能です。

クローラーとは?意味や仕組み、巡回を促す対策、拒否する方法をわかりやすく解説

クロール

クロールとは、検索エンジン内クローラーがサイトを巡回し、ページ情報を収集する行為のことです。

クローラーによって、自サイトがクロールされて初めて、検索エンジンにインデックスされます。

クロールされていないページに関しては、どれだけ良質なコンテンツでも検索結果に表示されることはありません。

SEOにおいてクロールされることは必要不可欠であり、いかに最適にクロールされるようにするかが大切です。

QDF

QDF(Query Deserves Freshness)とは、時事性の高い内容を優先的に上位表示させるGoogleアルゴリズムです。

QDFを日本語で訳すると「新鮮さに価値を見出すクエリ」という意味になります。

コンテンツの質の高さはもちろん大切ですが、QDFアルゴリズムでは、情報の新鮮さが何よりも重要です。

例えば、芸能人の結婚やスキャンダルなどで話題になっている場合、検索結果もそれに合わせて、なるべく最新の情報が検索上位に表示されます。

ホットなニュースが発表された直後にコンテンツを更新すれば、すぐに上位表示されて、瞬間的にアクセスを伸ばすことも可能です。

コアアップデート

コアアップデートとは、検索順位を決めるアルゴリズムを大幅に変更するアップデートです。

3か月〜4か月に1回の頻度で、突然行われることが多いです。

検索結果を決める「Googleコアアルゴリズム」を変更するため、検索順位が大きく変動します。

実際に1ページ目(1位〜10位)に表示されていたサイトが、いきなり圏外になることも珍しくありません。

コアアップデートの影響で、サイトの検索順位が大幅に下がった場合は、コンテンツの質を高める工夫が必要です。

Googleアルゴリズムとは?仕組みやランキング要因、アップデートの歴史を解説

ナレッジパネル

ナレッジパネルとは、検索結果の画面右に表示されるボックスのことです。

パソコンで検索した場合は画面右に、スマホで検索した場合は画面上部や中段に表示されます。

このボックス内には、検索キーワードに関する端的な説明が記載されています。

例えば、東京タワーについて知りたいと考えて「東京タワー」と検索したとしましょう。

すると、下記のように東京タワーについてのナレッジパネルが表示されます。

ナレッジパネルが表示されることで、サイトを訪れなくてもユーザーは検索結果の概要をより簡単に把握することができるのです。

Googleナレッジグラフとは?ナレッジパネルとの違いや表示方法、修正方法を解説

パーソナライズド検索

パーソナライズド検索とは、ユーザーの検索履歴に合わせて、最適な検索結果を表示する機能です。

Googleの検索エンジンでは以下のデータからユーザーに最適な検索結果をカスタマイズしています。

- ユーザーの所在地

- ユーザーの検索履歴

- サイトやクリックしたリンクの履歴

この機能は、調べる側からすれば非常に便利です。

ただ、サイトの運営者はこの機能をオフにしなければ、競合を分析する際に本当の順位が確認できません。

正しい検索順位を知るためにはGoogleの「シークレットモード」で検索しましょう。

パーソナライズド検索とは?オフ/無効する設定や正確な検索順位計測の方法、Google/Yahooの違いを解説

RankBrain(ランクブレイン)

RankBrain(ランクブレイン)とは、検索クエリとWebサイトのコンテンツ内容の関連性を判断する、AIの検索アルゴリズムです。

Googleが2015年に導入を開始しました。

検索クエリからユーザーの悩みや知りたい情報をAIが分析し、より質の高いコンテンツを提供しています。

コンテンツを作成する際も、検索クエリからユーザーの悩みや知りたい情報を細かく分析することが大切です。

ユーザーの検索ニーズを満たす網羅性の高いコンテンツを提供できれば、SEOでも効果を得やすいでしょう。

RankBrain(ランクブレイン)とは?仕組みや役割、検索エンジンとSEOへの影響

SEO内部対策に関する用語

続いて、SEO内部対策に関する用語をご紹介します。

内部対策

内部対策とは、検索エンジンがより正しくサイトを理解できるように、自サイトに対して行うSEO施策です。

具体的な内部対策としては以下のようなものが挙げられます。

内部対策の知識があれば、WordPressの投稿作業がより効率的に行えます。

外部対策は自分でできることに限界があるため、内部対策を重点的に行うことが大切です。

SEO内部対策とは?やるべき施策と評価チェックツールまとめ

AMP

AMP(Accelerated Mobile Pages)とは、Webページを瞬時に読み込んで表示する技術手法です。

GoogleとTwitterが共同で立ち上げたモバイルユーザー向けのプロジェクトです。

AMPの技術を用いてWebページをAMP化すると、表示速度が4倍も速く、使用データ量も1/10に抑えることができます。

これにより、モバイルユーザーはストレスなくページが閲覧でき、読み込みの遅さによる離脱率の低下が期待できます。

実際に、離脱率が高いWebサイトはSEOでも評価されづらいので、表示速度はSEO対策において重視すべき施策のひとつです。

canonicalタグ

canonicalタグとは、サイト内で評価される正規URLを検索エンジンに認識させるタグです。

Webページ内でコンテンツが重複している、または内容が似ているURLが複数存在する場合もあるでしょう。

その際にcanonicalタグを使うことで、Googleから評価されるページを1つに統一し、評価が分散することを防げます。

逆に、問題が発生しているページに対してcanonicalタグを使わないと、SEOの評価が分散してしまい、検索順位も下がりやすいです。

canonical(カノニカル)とは?設定方法や書き方、重複URLの正規化によるSEOへの影響

Hタグ

Hタグとは、Webサイトの見出しを示すときに利用するHTMLタグです。

見出しという意味を持っており、H1〜H6タグがあります。

一般的には、大見出しにH2タグ、次の小見出しにH3タグ、さらに細かい見出しをH4、H5、H6と順番に使います。

Hタグを使い分けることで、ユーザーとクローラーにコンテンツの内容を適切に伝えるので、利便性が高まり、SEOの評価も高まりやすいです。

見出しタグ(h1やh2タグ)のSEO上の役割とは?付け方や使い方、設置時の順番のルールを事例を交えて解説

nofollow

nofollowとは検索エンジンのクローラーに、リンクを辿らせないようにするためのタグです。

具体的には、低品質なサイトや自サイトと関係ないサイトへのリンクにnofollowを設定します。

こうすれば、Googleの検索エンジンにインデックスされずに済みます。

nofollowは、以下のようなリンクに使うのが一般的です。

- 有料リンク

- ユーザー生成のコンテンツ

- 低品質なサイトへの発リンク

- コメント

nofollowを設置しないとSEOで悪い評価を受ける可能性があるので、ご注意ください。

nofollow属性とは?SEO上の役割や使い方、記述・設定方法を解説

noindex

noindexとは、検索エンジンにサイトやページをインデックス(検索結果に表示)させないようにするためのタグです。

Web上に公開された記事は、検索エンジンのクローラーによって基本的にインデックスされます。

ただ、ページ内にnoindexタグを記述すれば、検索結果画面に表示しないように指定できます。

noindexは、コンテンツの質が低いページに記述し、低品質コンテンツによるサイト全体の評価が下がることを防ぐのが目的です。

noindexタグとは?設定方法やSEOへの影響、実装ページの確認方法を解説

アンカーテキスト

アンカーテキストとは、リンクが設定されているテキストのことです。

主にサイト内の別ページ(内部リンク)に誘導したり、外部サイトの引用をしたりする際に使用します。

アンカーテキストの多くは、リンクと判断できるように青色などで表示される場合が多いです。

アンカーテキストとは?SEOに最適な書き方や役割を解説

SSL化

SSL化とは、インターネット上のデータ通信を暗号化することです。

セキュリティを向上させるために行うもので、SSL化することでURLが「http」から「htpps」に変わります。

SSL化を行っているかどうかは、SEOにも大きな影響を与えます。

下記は、Gooogleのセントラルブログの一部を引用したものです。

セキュリティは Google の最優先事項です。

引用:Google Search Central Blog

Google は過去数か月にわたり、暗号化された安全な接続をサイトで使用していることを検索のランキングアルゴリズムのシグナルとして考慮するテストを実施してきました。

このテストで十分な結果が得られたため、Googleはランキング シグナルとしてHTTPS を使用することにしました。

この発表により、多くのWebサイトがSSL化を進めています。

逆に、SSL化を行っていないサイトは安全性が低いとみなされ、SEOでもマイナスになります。

常時SSL化(https)はSEOに効果あり!SEOとの関係性やSSL化されていないサイトがどうなるのか解説

オンページSEO

オンページSEOとは、検索エンジン上で上位表示されるようにWebサイトを最適化することです。

「オンサイトSEO」や「内部対策」とも言います。

具体的なオンページSEOには、以下のようなものが挙げられます。

- タイトルタグや見出しの最適化

- メタディスクリプションの記述

- 質の高いコンテンツ

- 内部リンクの設置

オンページSEOの目的は、Webサイトへのオーガニック検索流入を増やすことです。

今すぐにでも実践できることがたくさんあり、数あるSEO対策の中で最も費用対効果が高いと言えます。

記事コンテンツSEO対策

100のチェックリスト

クローキング

クローキングとは、検索エンジンとユーザーに、それぞれ異なるコンテンツを表示させることです。

これにより、同じページでも検索エンジンとユーザーに異なるコンテンツを見せることができます。

検索エンジンが評価しやすそうなコンテンツを作成することでSEOの評価を高めるのが狙いです。

かつては、クローキングがSEO施策の一つとして行われていました。

しかし現在、クローキングはSEOスパムに該当するため、検索順位を大きく下げられる可能性が高いです。

Googleペナルティの対象にもなるので、ご注意ください。

クローキングとは?手法の具体例やSEOとの関係、リスクを解説

コアウェブバイタル

コアウェブバイタル(Core Web Vitals)とは、ユーザーがページを見る際の操作性や快適性を、Googleが独自に数値化した指標です。

読み込み速度が遅い、誤タップ(クリック)をしてしまうような操作しづらいページは、ユーザーの離脱にもつながるため、Googleにも評価されません。

そこでGoogleがユーザーが快適に利用できるように、快適性や操作性を数値で表した指標が「コアウェブバイタル」です。

Googkeが特に重要視している指標は3つあります。

- LCP(Largest Contentful Paint):

ページの表示速度に関する指標 - FID(First Input Delay):

ユーザーの操作に対する反応速度の指標 - CLS(Cumulative Layout Shift):

表示画面の快適性の指標

コアウェブバイタルは、SEO対策をする上で、重要な施策のひとつです。

コアウェブバイタル(Core Web Vitals)とは?対策や改善方法、評価を計測するツールを紹介

パーマリンク

パーマリンクとは、Webサイトのページごとに設定されるURLの一部のことです。

例えば、https://example.com/url-seoというURLがあったとします。

このとき、https://example.com/がドメイン、url-seoがパーマリンクになります。

基本的にパーマリンクは検索順位に影響を与えません。

ただ、パーマリンクを設定することで、クローラーやユーザーがどんな記事なのかを理解しやすくなるため、必ず設定しましょう。

パーマリンクを設定する際は、シンプルな英単語で設定するのがポイントです。

パーマリンクの意味とは?決め方やWordPressのおすすめ設定方法、SEO上の注意点

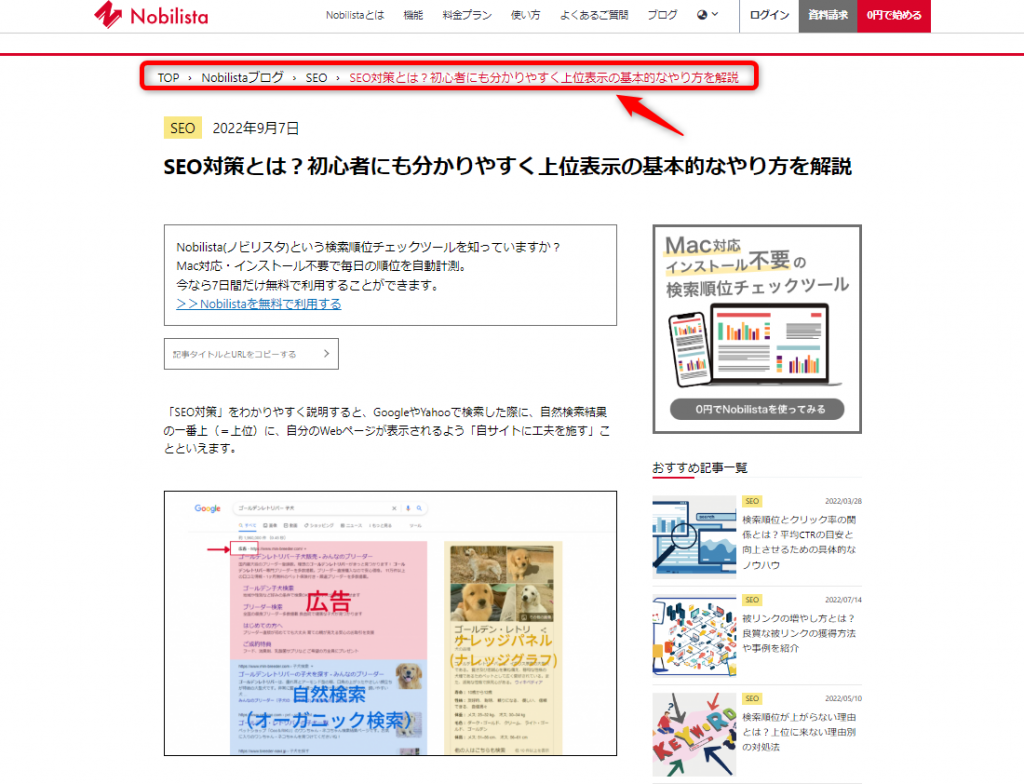

パンくずリスト

パンくずリストとは、Webサイトのページ階層をリスト化したものです。

通常は、コンテンツのページ上部に表示されます。

コンテンツ数が多い大規模サイトになるほど、サイトの階層構造は複雑になり、ユーザーは自分の現在地を把握しづらいです。

そんな時に、ユーザーが視覚的に現在地を伝える役割を担っているのが、パンくずリストです。

このパンくずリストによって、ユーザビリティの向上とクローラーの巡回効率化に繋がり、結果的にSEO効果が期待できます。

パンくずリストとは?作り方や種類、設置するSEO上のメリットを解説

メタタグ

メタタグとは、サイトの情報をGoogleに伝えるために記載するタグのことです。

特にタイトルやメタディスクリプションは、検索結果に表示されるため、SEOとの関連性も高いです。

いくら検索上位に表示できても、タイトルやメタディスクリプションが魅力的でなければクリックされる可能性は低いです。

SEO対策やクリック率を高めるためにも、タイトルやメタディスクリプションのメタタグは必ず設定しましょう。

メタディスクリプションとは?SEO効果の高い文字数や書き方を例文を交えて解説!

モバイルファーストインデックス(MFI)

モバイルファーストインデックス(MFI)とは、モバイルサイトを評価の主軸にしてインデックスするという方針のことです。

かつては、主にパソコンサイトの内容をもとにインデックスさせて、コンテンツの質を評価していました。

しかし、モバイル利用したユーザーがPCを上回ったことから、2018年からモバイルファーストインデックスを適用しています。

現在も、モバイルサイトを基準に検索順位を決定しています。

そのため、スマホやタブレットでも見やすいコンテンツを提供することが重要です。

モバイルファーストインデックス(MFI)とは?SEOへの影響や対策・確認方法、完全移行した理由をわかりやすく解説

モバイルフレンドリー

モバイルフレンドリーとは、スマホ用にサイトを最適化して、モバイル端末で見やすくする施策です。

世界中でスマホが普及したことで、Google検索もスマホの利用がPCを上回っています。

それにより、Googleはモバイルフレンドリーを重視し、SEOにも大きな影響を与えるようになりました。

特に画像のサイズや票の大きさなどを最適化しないと、パソコンでは見やすくても、スマホでは見づらくなってしまいます。

コンテンツを作成する際は、モバイルフレンドリーにして、スマホで検索するユーザーが使いやすいサイトにしましょう。

モバイルフレンドリーとは?対応方法やチェック用テストツール、SEOとの関係を解説

画像SEO

画像SEOとは、Googleの画像検索に対して最適化する施策です。

コンテンツの中の画像はコンテンツの理解度を深めたり、ページに装飾を加えたりなど、さまざまな効果があります。

また、画像検索を用いて情報をチェックするユーザーも増えているため、画像の重要性が高まっています。

テキストのみのコンテンツだと、読みづらさを感じてしまい、すぐにユーザーが離脱する場合も多いです。

コンテンツ内の画像に力を入れることで、離脱率が低下して、SEOでも評価されやすいです。

画像SEOのやり方とは?alt属性や画像検索、ファイル名など施策を一気にご紹介

長文SEO

長文SEOとは、文字数の多いコンテンツによって上位表示を狙うSEO施策のことです。

「文字数が多い=SEOの評価も高まる」というわけではないですが、SEOで評価されるためには文字数が多いと有利とされています。

その理由は主に、以下の3つが考えられます。

- 質の高いコンテンツを作ろうとすると文字数が増えるから

- ユーザーの深い悩みを解決するには文字数が増えるから

- 文字数が増えると行動データの数値が上がるから

このように、ユーザーの深い悩みまで解決する網羅性のあるコンテンツを作るには、ある程度文字数が必要です。

ただ、文字数を増やそうとするだけの無駄に長い文章は、ユーザーに負担を与え、離脱率が高くなってしまいます。

その結果、SEOでも評価されづらくなるので、注意が必要です。

文字数を増やすことを目的にせず、ユーザーの悩みを解決するという、本来の目的を忘れてはいけません。

SEOと文字数は関係ない?長文コンテンツほどSEOに強い理由

発リンク

発リンクとは、Webサイトから別サイトへ移動するためのリンクのことです。

発リンクには「外部リンク(被リンク)」と「内部リンク」の2つがあります。

適切な位置にリンクを設置することで、読みやすいコンテンツを作成できます。

その結果として、検索エンジンの信頼も得ることができ、SEOでも評価が高まりやすいです。

発リンクのSEO効果とは?本数・リンク先のチェックツールやデメリット、設置時の注意点を解説

SEO外部対策に関する用語

ここでは、SEO外部対策に関する用語をご紹介します。

外部対策

外部対策とは、外部で行うSEO施策です。

具体的な外部対策としては「被リンク獲得」や「サイテーション」などがあります。

外部対策は内部対策とは違い、運営者自ら行うことが難しい施策です。

やり方を間違えると、ペナルティを受けて、検索順位を大きく下げるリスクもあります。

まずは、内部対策を中心に行うことが大切です。

SEO外部対策とは?施策例や効果を判断する指標、成果測定ツールを紹介

オフページSEO

オフページSEOとは、自サイト外で間接的にアプローチするSEO施策です。

「オンサイトSEO」や「外部対策」とも言います。

被リンクやサイテーションの獲得などが挙げられます。

特に評価が高いサイトから被リンクやサイテーションを獲得できれば、自サイトの評価も上がりやすいです。

ただ、他サイトから被リンクやサイテーションを獲得するには、質の高いコンテンツの作成が必要です。

サイテーション

サイテーションとは、サイト名や企業名が他のサイトに掲載されることです。

日本語に直訳すると「引用」「言及」という意味を持ちます。

被リンクと似ていますが、サイテーションと被リンクの違いは、リンク設置の有無です。

被リンクはリンクの設置が必須ですが、サイテーションはサイト名や企業名を言及するだけで、リンクの設置が必須ではありません。

サイテーションは、リンクを張られなくてもSEO効果があると言われています。

サイテーションとは?SEO効果や獲得方法、数量の調査方法を解説

ドメインオーソリティ

ドメインオーソリティとは、SEOツールを提供するアメリカの「Moz」という企業が独自で開発した、SEOスコアのことです。

Domain Authority(DA)と表記され、サイトが検索エンジンからどのくらい評価されているかを予測します。

ドメインオーソリティのスコアは、1から100までの範囲で設定され、スコアが高くなるほどサイトの信頼性が高いことを示します。

なお、ドメインオーソリティのスコアはMozが独自で開発されたスコアであり、スコアが高ければ必ず上位表示できるとは限りません。

ページランク

ページランクとは、Google独自のWebページ評価指標の一つです。

被リンク(外部リンク)を基準に、Webページを0から10の11段階でランク付けをします。

ページランクは被リンク(外部リンク)の数と質をベースに測定しており、数や質が変われば、ページランクも変化します。

以前まで、ページランクの高さは検索順位を決める大きな指標になっていました。

しかし、現在ではコンテンツの品質が重要視されるようになり、ページランクの重要性は低下しています。

ページランクとは?調べ方やアルゴリズムの仕組み、数値を把握するツールを紹介

ペナルティ

SEOにおけるペナルティとは、Googleが提示するガイドラインに違反した際に課せられる罰のことです。

Googleペナルティとも呼ばれており、ペナルティを課せられると、検索順位を下げられたり、除外させられたりします。

Googleペナルティは「自動ペナルティ」と「手動ペナルティ」の2つに分けられます。

- 自動ペナルティ:

検索エンジンのアルゴリズムによって自動で行われるペナルティ - 手動ペナルティ:

Google担当者がサイトを見て手動で行われるペナルティ

Google側の判断によって検索順位が大きく変動する可能性があるので、健全なサイトを運用することが大切です。

Googleペナルティとは?解除方法や確認方法、原因と対策を解説

リンクジュース

リンクジュースとは、リンクを外部に送る場合に引き渡される評価のことです。

例えば、評価が高いサイトAが、別のサイトBにリンクしているとします。

このとき、ページAはページBに対して、リンクジュースを受け渡していると表現します。

評価が高いサイトAからリンクを受けているため、サイトBの評価も自然に高まりやすいです。

リンクビルディング

リンクビルディングとは、外部サイトから自サイトに送られる被リンクを増やすことです。

被リンクを獲得することは、SEO対策も重要な要素の一つです。

しかし、自サイト同士で被リンクを設置する自演のリンクや人工的に被リンクを調達する行為は、Googleペナルティの対象になります。

そのため、コンテンツの質を高めて自然に被リンクを獲得することが大切です。

被リンクの増やし方とは?良質な被リンクの獲得方法や事例を紹介

中古ドメイン

中古ドメインとは、過去に他のサイトで利用されていた経歴のあるドメインです。

サイトの閉鎖などにより、契約が切れたドメインは、再び誰でも取得できる状態になります。

中古ドメインはドメインの評価や被リンクを引き継げるため、新しく取得する「新規ドメイン」と比べて、SEO対策で有利になります。

中古ドメインは「販売形式」または「オークション形式」のどちらかで購入可能です。

SEO対策で有利になる代わりに、新規ドメインと比べて価格が高くなりやすい傾向にあります。

中古ドメインのSEO効果とは?調べ方・探し方や当たりドメインの選び方、デメリットを解説

被リンク

被リンクとは、外部サイトに設置された自サイトへのリンクのことです。

「外部リンク」や「バックリンク」と呼ばれることもあります。

被リンクの数が多いと、サイト全体の評価が高まり、SEOでも評価されます。

ただ、被リンクは数が多ければ良いわけではなく、質も重要です。

国や教育機関といった信頼性が高いサイトから被リンクを獲得できると、自サイトの評価も上がりやすいです。

被リンクの増やし方とは?良質な被リンクの獲得方法や事例を紹介

IP分散

IP分散とは、運営する複数サイトでサーバーを分けることで、IPアドレスを分散させることです。

そもそもIPアドレスとは、スマホやPCなど、ネットワーク上の危機に割り当てられた住所のようなものです。

ネット上で通信する際には、IPアドレスで通信相手を識別する仕組みになっています。

同一のIPアドレスで複数のサイトを運営すると、SEOでマイナス評価を受ける場合があります。

例えば、被リンクのIPアドレスが同じアドレスに集中していると、Googleからスパムリンクと認定される可能性が高いです。

IPアドレスを分散させることで、被リンクの価値低下を防ぐことができ、SEO対策にも繋がります。

上級者向けSEO用語

ここでは、上級者向けのSEO用語をご紹介します。

robots.txt

robots.txt(ロボットテキスト・ロボッツテキスト)とは、クロールに関する指示を書いた、クローラーのためのファイルです。

コンテンツが多い大規模サイトになると、ときに不要なページへのクロールを制御したいときがあるでしょう。

robots.txtファイルを作ることで、クロールを禁止したり、許可したりと自由に制御できます。

サイト全体だけでなく、特定のファイルに対してのみ、クロールの制度を行うことも可能です。

robots.txtの書き方と設定方法|実際の使用ケースや記述例も紹介

クロールバジェット

クロールバジェットとは、1つのサイトに対してクローラーがクロールできる上限数のことです。

Googleの検索エンジンには、Webサイトを巡回するクローラー(ロボット)が存在します。

しかし、インターネットの普及により、日々数えられないほど多くのWebサイトが生まれています。

クローラーもサイト内のページをクロールする能力には限りがあるため、上限が設けられているのです。

質の高いコンテンツはクロールの回数が増え、逆に質の低いコンテンツはクロールの回数が減りやすいので、質の高いコンテンツを提供することが大切です。

クロールバジェットとは?大規模サイトの最適化方法やGoogleの見解を解説

テクニカルSEO

テクニカルSEOとは、Webサイト全体に対して行う「技術的なSEO施策」です。

サイトの内部構造を最適化することで、検索エンジンが正しくWebサイトを認識できる環境が構築できます。

似たような言葉で「コンテンツSEO」がありますが、テクニカルSEOとコンテンツSEOでは、主に以下のような違いがあります。

1記事1記事に目を向けて質を高めるのが「コンテンツSEO」で、Webサイト全体の内部構造を最適化して質を高めるのが「テクニカルSEO」です。

テクニカルSEOでは、検索エンジンから正しくページを読み取ってもらうために、Webサイト全体でさまざまなSEO施策を行います。

検索エンジンにサイトを正しく認識されなければ、検索結果にすら表示されません。

どちらもSEO対策で重要な施策ですが、質の高いコンテンツを提供しても、Webサイトのパフォーマンスが伴わないと効果的に発信できません。

そのため、テクニカルSEOはコンテンツSEOよりも優先的に行うべき施策です。

テクニカルSEOとは?コンテンツSEOとの違いや施策の種類、メリット・デメリットを紹介

トピッククラスター

トピッククラスターとは、サイト内の記事をグループ化し、関連記事同士を内部リンクで繋ぐことで、記事群全体のSEO評価を高める戦略です。

トピッククラスターは基本的に「ピラーページ」と「クラスターページ」の2つから構成されます。

- ピラーページ:

複数のトピックを広く浅く網羅する - クラスターページ:

各トピックをさらに深堀りする

トピッククラスターを導入することで、サイト構造が整理でき、クローラーがサイトを巡回しやすいというメリットがあります。

ユーザーに必要な情報だけを提供できるため、SEOでも評価されやすいです。

また、クラスターページで検索キーワードに対して深堀りできるため、網羅性が高まり、ロングテールSEOとも相性が良いです。

トピッククラスターとは?SEO的なメリットや作り方の例、導入時の注意点を解説

リダイレクト

リダイレクトとは、WebサイトのURLを変更した際、自動的に転送する仕組みのことです。

サイトのリニューアル時やPCサイトとスマホ向けサイトで異なるURLを使用しているときに利用します。

「このページは〇秒後にリニューアル後のサイトへジャンプします」と表示されるのもリダイレクトです。

リダイレクトを行うことで、元のURLからリダイレクト先のURLにSEOの評価を引き継ぐことができるため、SEOでも有利になる場合があります。

ただ、関係ないサイトにリダイレクトさせると、逆にGoogleからの評価が下がりやすいので、注意が必要です。

301リダイレクトとは?設定方法・確認方法やSEOとの関係、.htaccessの書き方を解説

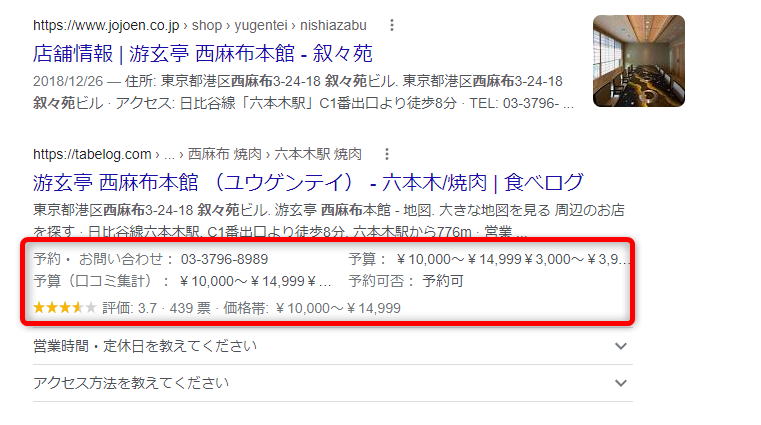

リッチスニペット

リッチスニペットとは、ユーザーが視覚的にページ内容を想像できるような簡易的な情報のことです。

通常、検索結果にはスニペットと呼ばれる、タイトルやディスクリプションといった文字情報だけが表示されます。

一方、リッチスニペットは、スニペットに加えて画像や評価・価格などを併せて表示します。

例えば「食べログ」のレビューページであれば、その店の評価点を表示するのがリッチスニペットです。

リッチスニペットが表示されると、ユーザーはページの内容を想像しやすく、クリック率アップが期待できます。

リッチリザルト(リッチスニペット)とは?Google検索に表示する書き方や設定、実装テストツール

構造化データ

構造化データとは、検索エンジンがページの内容をわかりやすく伝えるためのデータです。

構造化データをマークアップすることで、クローラーがページを認識しやすくなり、インデックスが催促されます。

例えば「食べログ」のレビューページであれば、その店の評価点を表示するのがリッチスニペットです。

リッチスニペットが表示されると、ユーザーはページの内容を想像しやすく、クリック率アップが期待できます。

構造化データとは?SEOに影響のある種類一覧やマークアップ支援ツール、テストツールを紹介

指名検索

指名検索とは、サイト名やサービス名、会社名など固有名詞を含んだキーワードで検索することです。

例えば、当社のサービスである「Nobilista」や「ノビリスタ」といった固有名詞のみキーワードが指名検索です。

指名検索で上位表示するメリットは、主に3つあります。

- 競合性が低く上位表示しやすい

- CV(成約)に繋がりやすい

- 一般検索へのSEO効果も期待できる

指名検索は、一般検索に比べて比較的上位表示しやすく、成約にもつながりやすいです。

SEO対策をする上で、非常においしいキーワードなので、優先的に対策することをおすすめします。

指名検索とは?対策が必要な理由や指名検索数の調べ方・増やし方を解説

関連する記事一覧