SEO

公開日2022年7月14日

更新日2024年04月19日

被リンクとは?SEO効果や増やし方、自分で獲得する方法

SEOにおける被リンクの効果は、現在も依然高いまま。

にも関わらず、被リンクの対応は後回しにされる傾向にあります。

逆に考えれば、被リンクを制する者は、検索順位を制するといっても良いでしょう。

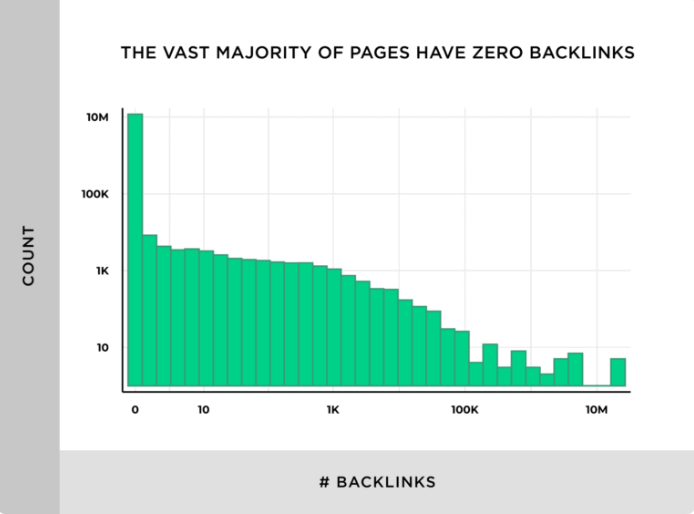

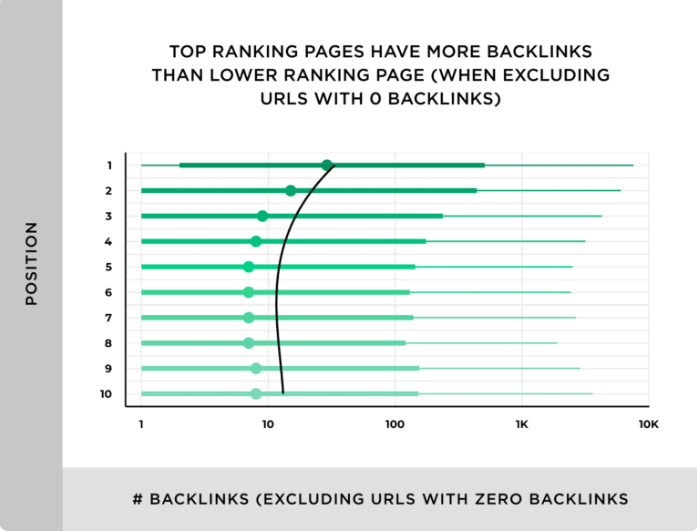

実際、アメリカのSEOメディア「BACKLINKO」が、1180万件のページを元に以下の調査を行っています。

図からもわかるように、95%のページが被リンク「0」。

つまり、対策ができていないWebサイトが多いということがわかります。

しかしひと昔前のように、自分でリンクを貼る・購入するといった手法は、もはや通用しません。

では、どうするか。

ということで今回は、2022年現在でも期待できる「被リンクの獲得方法」や「良質なリンクの増やし方」を海外の情報を交えてご紹介したいと思います。

被リンク営業やペナルティになる要素についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

大手企業も続々導入中!

多機能型 検索順位チェックツール「Nobilista(ノビリスタ)」

Nobilistaは、365日完全自動で大量の検索キーワードの順位を計測するSEOツールです。

※7日間の無料トライアル実施中

SEO外部対策とは?施策例や効果を判断する指標、成果測定ツールを紹介

被リンクとは

「被リンク」とは、他者サイトで貼られた、自サイトへの外部リンクのこと。

たとえば、文章を引用してもらった際につけられる「引用元リンク」や、自サイトのURLを「Web上に貼ってもらう」ことが挙げられます。

つまり被リンクの多さと言われたら、どれくらいのサイトから自サイトへリンクが貼られているか、その数ということです。

被リンク獲得のSEO効果

この被リンクを増やす施策は「リンクビルディング」とも言われ、外部SEOの中ではとくに効果の高いSEOとされています。

なぜなら、検索順位の評価基準(PageRank:ページランク)の一つとして「被リンク」が採用されているからです。

実際、Googleも以下のように明言しています。

PageRank のアルゴリズムでは、ページ間のリンクを「投票」と解釈し、どのサイトが他のページから最高の情報源として投票されているかを分析します。

引用:Googleセントラル「Google が掲げる 10 の事実」

被リンクを獲得することで、どのようなメリットがあるのかまとめてみました。

ページランクとは?調べ方やアルゴリズムの仕組み、数値を把握するツールを紹介

検索順位への効果が期待できる

ご存じの通り、被リンク数が多いと検索順位にも良い結果が期待できます。

以下の図を見てください。

引用:BACKLINKO”Here’s What We Learned About SEO”

被リンクが多いものほど、平均の検索順位も高い傾向にあります。

サイトがインデックスされやすくなる

検索結果の画面にWebサイトを表示させるには、まず「インデックスされる」必要があります。

「インデックスされる」とは、GoogleがWebサイトを保管している場所(=インデックス)に、新しくサイトを保管(登録)すること。

つまり、Webサイトはインデックスをされることではじめて、ユーザーの目に触れられるようになります。

インデックスをされるには、「クローラー(Googlebot)」というロボットの存在が欠かせません。

クローラーとは、リンクを通って移動するWebサイトを見つけるためのロボット。

つまり、クローラーの通り道であるリンクの数が多いほど、サイトを見つけてもらいやすくなるというわけです。

リンクには、もちろん被リンクも含まれます。

被リンクが多ければページのインデックス速度も早まり、かつ検索順位への反映も早くなります。

クローラーとは?意味や仕組み、巡回を促す対策、拒否する方法をわかりやすく解説

Webサイト全体の評価が上がる

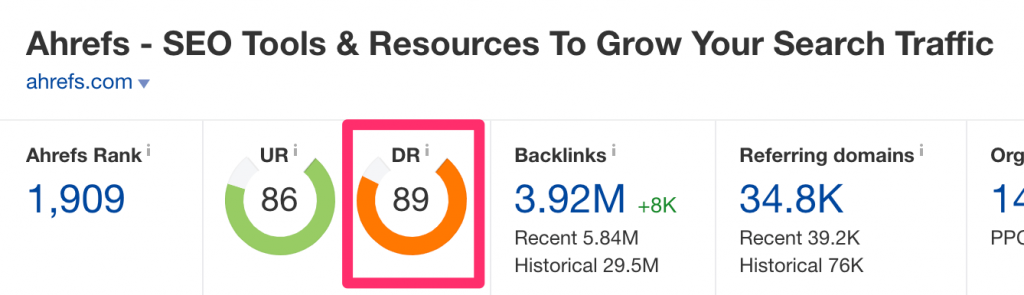

いわゆるドメインの評価(通称:ドメインパワー)が高まります。

ドメインパワーは、有料ツール「Ahrefs」などから調べられる独自評価で、検索エンジンからの信頼性をはじめとした評価を数値で見ることができます。

このドメインパワーにも、被リンクは大きく関わっています。

ドメインパワーの計測方法・調べ方とは?上げる方法や無料チェックツールも紹介

流入が増える・認知度が上がる

被リンク先(リンクを貼ったサイト)から、ユーザーが流入してくるというメリットもあります。

関連性の高いサイトであれば、そこに訪れている人も自サイトとの関連性が高いはず。

検索順位に頼らず、ターゲットユーザーを呼び込むことができるでしょう。

また、ブランドや存在が認知されることによって、指名検索の可能性も出てきます。

「指名検索」とは、ブランド名やサービス名、商品名など固有名詞を含めたキーワードによる検索方法です。

●指名検索キーワードの例

「Nobilista SEOツール」

「ノビリスタ SEO」

「Nobilista Lite」

指名検索で来るユーザーは、購買意欲が高い傾向にあります。

CV(お問合せや購入などの目標達成)も期待できるため、そういった面でも被リンクのメリットは高いと言えるでしょう。

指名検索とは?対策が必要な理由や指名検索数の調べ方・増やし方を解説

被リンクを増やす方法・自分で獲得する方法

メリットが多く効果も高い「被リンク対策」。

その一方で、被リンクを増やす「リンクビルディング」は、海外でも難しい施策と言われています。

たとえば、アメリカのデジタルマーケティング大手情報サイト「Search Engine Land(サーチ エンジン ランド)」では、読者に対して「一番キライなSEO施策」を尋ねたそうです。

It’s link building. More than 20% of respondents said link building was their least favorite part of SEO.

引用:Search Engine Land”Link building: the least favorite part of SEO”

回答者の20%が選んだ施策が「リンクビルディング(被リンク対策)」でした。

その理由を簡潔にまとめると、「時間がかかる割に成功率が低い」だそう。

たしかに外部SEOは、自サイトの構造にアプローチする「内部SEO」とは違い、基本的にユーザーに委ねるしかありません。

つまり、自サイトのリンクを貼ってくれるかどうかは、その人次第。

また、Google自身も積極的に情報提供をする内部SEOとは違い、外部SEO(外部対策)についての情報は、ガイドライン違反に関するもの以外ほとんどありません。

これは被リンクが自然発生のもの、つまりユーザーが「自分の意志でリンクを貼るもの」という考えが、根底にあるからでしょう。

だからと言って、被リンク対策をあきらめる必要はありません。

ここでは、2022年最新の被リンク施策を調査。

世界ではどのような被リンク対策が行われているのか、効果的なものを厳選してみました。

◎被リンクの増やし方(リンクビルディング)

- リンク切れのサイトに依頼する

- リンクの貼っていない「引用」や「固有名詞」を探す

- 「関連性のある記事」に被リンク営業をする

- 「導入事例」や「お客様の声」を載せる

- イベント(EXPO)やシンポジウムなどに参加

- ワークショップやセミナーを開催する

- 「ターゲットが好むサイト」に掲載依頼をする

- ゲスト投稿・ゲストブログを書いてみる

- 情報を補うための「相互リンク」をする

- 競合サイトの「被リンク状況」を参考にする

- 「独自の調査結果」や「オリジナルの図表」を提供する

- 「シェアしたくなる」コンテンツを作る

- コンテンツの「ブラッシュアップ」をする

リンク切れのサイトに依頼する

海外では「ブロークン リンク ビルディング(Broken Link Building)」や「デッド リンク ビルディング(Dead Link Building)」と呼ばれる手法です。

Ahrefsといった被リンクチェックツールを使ったり、実際に関連するキーワード、自社サイト名や商品名などを検索にかけたりして、リンクが切れているサイトを探します。

このとき、メールには以下の要素を入れてください。

◎被リンク営業で入れたい要素

- リンク切れのある箇所(明確に)

- リンク切れの先がどうなっているか

- 入れて欲しいリンクのURL

例文は下記の通りです。

○○○(サイト名)運営者 様

突然のご連絡、失礼いたします。

いつも楽しく、拝見させていただいています。

□□□□□と申します。

以下のページにて弊社「○○○」のご紹介をしてくださり、ありがとうございました。

https://〇〇.com/

ただ、現在該当リンクが新しいページに変わっており、リンク先が「404エラー」になっているようです。

【該当テキスト】

「○○○○○(アンカーテキスト)」のリンク先

【現在のリンク先】

https://〇〇.com/

つきましては、可能であれば以下の新しいページへ、リンクを貼り直していただけないでしょうか。

・掲載いただきたいページ

https://〇〇.com/

ご検討をいただけますと幸いです。

□□□□□(自分の名前)

また「Ahrefs」といった、被リンクに強いツールを利用しているのであれば、競合の被リンク状況もチェックしてください。

競合のリンク切れがあれば、自サイトへの発リンクを依頼(被リンク営業)できるチャンス。

積極的に、被リンクの営業を行ってみましょう。

例文は次の通りです。

○○○(サイト名)運営者 様

突然のご連絡、失礼いたします。

いつも楽しく、拝見させていただいています。

□□□□□と申します。

今回、ご連絡差し上げたのは、以下のページについてです。

https://〇〇.com/

こちらのリンクが切れている様子ですので、ご確認をいただけますでしょうか。

【該当テキスト】

「○○○○○(アンカーテキスト)」のリンク先

【現在のリンク先】

https://〇〇.com/

現在は「404エラー」となっているようです。

つきましては、ぜひ私が運営している「○○○○○」というサイトのページとリンクを差し替えていただけたらうれしいと思い、今回お声をかけさせていただきました。

・掲載いただきたいページ

https://〇〇.com/△△△△/

内容も遜色ないものだと思っておりますので、ぜひご検討をいただけますと幸いです。

□□□□□(自分の名前)

「被リンクのお願いなんてして良いの?」と思う方も、なかにはいるでしょう。

しかし、被リンク一つ一つの検索順位に対する影響が大きい点。

そして相手サイトのためになり、提案が受け入れられやすい点。

この二点からも、この「リンク切れ作戦」は、初心者がまず気軽に始められる施策だと言えます。

【無料アリ】被リンクチェックツール5選!リンク元の調べ方やデータ活用例を解説

リンクの貼っていない「引用」や「固有名詞」を探す

自身と関係する固有名詞や物が掲載されたサイトに対し、リンクを貼ってもらえるよう被リンク営業をかけます。

検索するキーワードの例は下記の通りです。

- 商品名、サービス名

- ブランド名、会社名

- 電話番号、住所、氏名

- オリジナルの画像やイラスト

- 調査、研究結果などのデータ

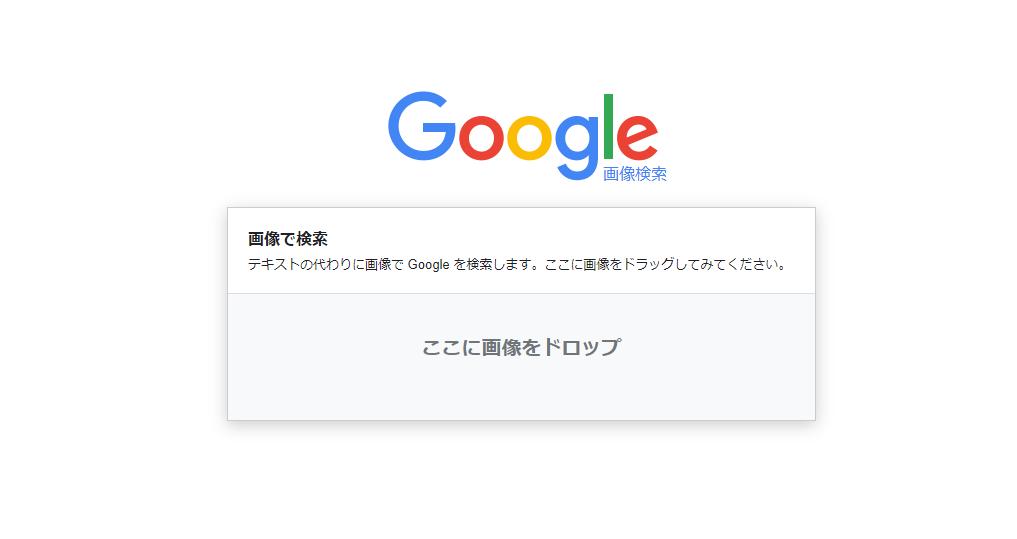

固有名詞やデータ関連はそのまま単語や使用しているデータを検索し、画像やイラストはGoogleにの「画像検索」を利用しましょう。

同じ画像や関連した画像のあるサイトを、一覧で出してくれます。

画像検索の方法は次の通りです。

- 画像検索のページに調べたい画像をドラッグで持ってくる

- 「ここに画像をドロップ」のボックスが出るので、そこで離す

- 画像に関連するサイトが出る→該当のページに被リンク営業を行う

もちろん、被リンク営業では、お金が発生しないようにしてください。

リンクに伴う利益の発生は、ペナルティの対象です。

類似画像検索サイトおすすめ21選!Google画像検索で似た写真やイラストを探すやり方も紹介

「関連性のある記事」に被リンク営業をする

次に、自サイトと関連のある記事やサイトを探し、被リンクを貼ってもらうよう交渉する方法です。

中でも海外では「リソースページ(Resource Page)ビルディング」や「リンク(リスト)ページ(Links (List) Pages)ビルディング」と呼ばれる方法が人気で、アンケートでは二番目に利用されている方法と言われています。

引用元:BACKLINKO”Resource Page Link Building”

「リソースページ」「リンク(リスト)ページ」とは、一言で言うと「リンク集」です。

日本で「リンク集」と言えば、やや懐かしい印象があるかもしれません。

海外のリソースページはどちらかというと、自治体のホームページに掲載されている「観光スポット一覧ページ」「郷土料理が食べられるお店のリンク集」がイメージに近いです。

また「おすすめ○選」や「○○の人気ランキング」「BEST○○」といった「まとめ記事」なども、ある意味では「リソースページ」でしょう。

引用:近畿日本ツーリスト「常夏の島・沖縄県那覇市のおすすめ観光スポットBEST12はここだ!」

引用:キナリノ「夏の勢い、そのまま食卓へ!『夏野菜』を使ったアレンジレシピ20選」

自サイトと関連性のあるサイトへ、ほかの被リンク営業と同様のことを行います。

関連性のあるページの探し方は、メインのキーワードとともに、以下のようなワードを組み合わせましょう。

- メインキーワード+おすすめ

例「掃除機 2022 おすすめ」 - メインキーワード+人気

例「ランチビュッフェ 子ども 人気」 - メインキーワード+○選、○つ、ベスト○

例「東北 有名 温泉 5選」 - メインキーワード+最新、2022(年数)

例「最新 洗濯機 2022」 - メインキーワード+まとめ、リンク、一覧

例「怖い 都市伝説 リンク集」「夏に見たい映画 まとめ」 - メインキーワード+ランキング

例「敏感肌 化粧水 20代 ランキング」 - メインキーワード+エリア名、地域名、駅名

例「整骨院 新宿 おすすめ」

ちなみに、当サービスNobilistaもサービス運営開始初期は、「検索順位チェックツールおすすめ5選」のようなコンテンツを公開しているサイト運営者様に、リンク掲載依頼のメールを送らせていただきました。

200通ほど送り、およそ10サイトの担当者の方からお返事いただき、リンクを掲載していただくことができました。

今よりも格段に知名度が低い時期であったにも関わらず、リンク設置にご協力いただいた皆様には頭が上がりません・・・。

「導入事例」や「お客様の声」を載せる

とくに「BtoBの商品やサービスを扱っているサイト」におすすめの方法です。

「導入事例」や「お客様の声」を掲載することで、クライアント様から「掲載いただきました。」とリンクを貼ってくれることがあります。

たとえば、弊社が提供している順位チェックツール「Nobilista(ノビリスタ)」は、導入いただいた方からのレビュー記事が非常に多いです。

そのため、書いてくださった記事を弊社では、「メディア掲載実績」としてリンクを貼らせていただいてます。

また「ウェブマガジン」「メディアサイト」でも同様の事例が見られます。

以下は、メディアサイトに取り上げられた企業が「メディア掲載」としてリンクを貼っている例です。

参照:月面基地建設や資源探査で世界をリードするダイモンの月面探査車「YAOKI」

被リンク対策の中でもお互いにメリットがある「メディア掲載」や「掲載実績」は、初心者が挑戦しやすい施策の一つ。

積極的に導入事例やお客様の声をいただけないか、そして被リンクを貼ってもらえないか、交渉してみるのも一つの手です。

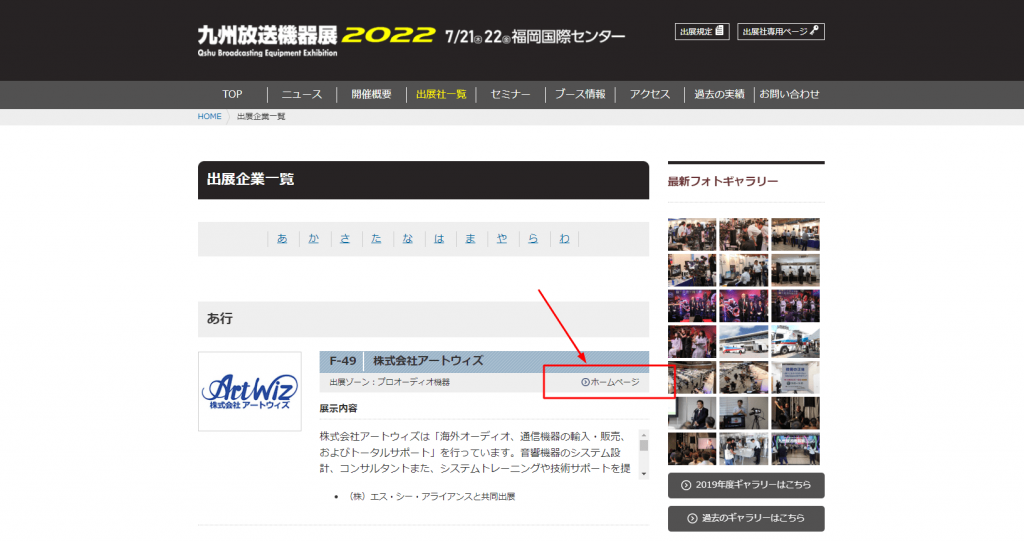

イベント(EXPO)やシンポジウムなどに参加

フェスやEXPO、シンポジウムなど、大型の企業イベントに参加することで、イベントページから「参加企業」として発リンクをしてもらえることがあります。

このように、Webサイトの外側にも、被リンクを増やすチャンスは転がっています。

自サイトに関連するイベントの情報は、日頃から集めておきましょう。

ワークショップやセミナーを開催する

逆に、自分でイベントを開催するのも一つの手です。

メディアにそのイベントが取り上げられたり、参加者が感想をネット上にあげてもらえたりと、露出が増えることで被リンク獲得の可能性も高くなります。

また、最近であれば「クラウドファンディング」を活用するのもおすすめです。

もちろん、被リンクのためにやるのでなく、クラウドファンディングをする名目はしっかり用意しましょう。

参照:ENJINE「五感が喜ぶ箱根旅を、あなたに。

藤田観光が仕掛ける全室露天風呂付きリゾート旅館「天悠」がオープン」

「ターゲットが好むサイト」に掲載依頼をする

ウェブマガジンやメディアサイト、キュレーションサイト、ファンサイトなど、想定するターゲットが好むサイトに、自サイトを取り上げてもらえないか交渉する方法です。

といっても、リンクに「nofollow属性(後述)」がついていては、被リンクの効果はないので、交渉前にその点は確認するようにしましょう。

ゲスト投稿・ゲストブログを書いてみる

海外で根強い人気のある被リンク対策が「ゲスト投稿(Guest Blogging)」「ゲストブログ(Guest Posting)」です。

日本ではあまり見かけませんが、外部の人間が記事を提供できるウェブメディアに記事を投稿(寄稿)し、その中で自サイトへのリンクを盛り込むというもの。

ただし、注意しないとペナルティを受ける可能性があります。

実際、Googleのエンジニアである「マット・カッツ氏(Matthew “Matt” Cutts)」から、このゲスト投稿は何度も警告を出されています。

if you’re using guest blogging as a way to gain links in 2014, you should probably stop.

引用:The decay and fall of guest blogging for SEO

(意訳:もし2014年になった今でも、被リンクのためにゲスト投稿をしているというのなら、それはやめるべきだ。)

にも関わらず、海外のマーケターたちがいまもこの手法を推奨しているのには、理由があります。

ペナルティを受けてしまうのは、あくまで外部SEO目的として書いているから。

本当に役に立つリンクであれば問題ない、とのことです。

Instead, approach your guest posting strategy with an intent to educate, and look for sites that share outside content that don’t advertise guest posting opportunities.

引用:siege media “9 Link Building Strategies That Generate 5,000+ Links/mo

(意訳:その代わり、ゲスト投稿戦略は知識を提供するものという意識で行い、そこを宣伝の場にしないようなリンク先を貼るようにしましょう。)

たしかに、海外の例を見てみると自社で行った独自調査などの有益なコンテンツを記事内に盛り込み、知識を補うためにリンクを貼っているイメージが強いように思えます。

この手法の良いところは、自分で被リンクをコントロールできる点。

ガイドライン違反にさえならなければ、とても効果が期待できる被リンク対策です。

Googleペナルティとは?解除方法や確認方法、原因と対策を解説

情報を補うための「相互リンク」をする

相互リンクは、ガイドラインにおいてペナルティの対象です。

ただし、SEOを目的としたものでなく、お互いに同じテーマの記事で不足している情報を補うためのリンクであれば問題ありません。

相互リンクのやり方とは?SEOへの影響や依頼方法、メリット・デメリットを解説

競合サイトの「被リンク状況」を参考にする

すでにお話しした通り、被リンクチェックツールの中には、競合の被リンク状況を見られる機能があります。

リンク切れの確認はもちろん、どのようなサイトから被リンクをもらっているか、どのようなテーマでリンクが貼られているかなど、自サイトの被リンク対策において参考になる情報がそこで得られます。

もし被リンクチェックツールがない場合は、競合サイトの名前を検索してみましょう。

すでに競合が被リンクを貼ってもらっているサイトが見つけられます。

【無料アリ】被リンクチェックツール5選!リンク元の調べ方やデータ活用例を解説

「独自の調査結果」や「オリジナルの図表」を提供する

独自の調査結果や集計データ、既存データからまとめた図表、ここだけのインフォグラフィックの作成は、被リンクの獲得にとても効果的です。

とくに図表やインフォグラフィックは、デザインセンスがなくても問題ありません。

「誰もまとめていない情報を図表にしている」「わかりやすくまとめている」ことが重要です。

「シェアしたくなる」コンテンツを作る

ここまで紹介した、どの被リンク構築よりも重要なのが「コンテンツ内容」です。

どれほど被リンク営業や交渉をしても、コンテンツの中身が良くなければ意味がありません。

そして、被リンクのために併せて考えたいのが「思わずシェアしたくなるコンテンツ作り(Link Bait:リンクベイト)」です。

すでにお話した、独自調査や図表、インフォグラフィックなどもその一つ。

「これを人と共有したい(=話題性:共有する価値がある)」

「これを自分が一番に見つけたんだと自慢したい(=新規性:新しい情報)」

そういった気持ちにさせるものが、シェアしたくなるコンテンツです。

良い記事だからといって、かならずシェアしたくなるわけではありません。

具体的な例を見てみましょう。

◎シェアしたくなるコンテンツの要素

- トレンドのテーマやワードを使ったコンテンツ

例:オリンピックなどの時事ネタ、SNSのトレンドやハッシュタグ - 「他人の意見」が聞きたくなるコンテンツ

例:「日本のビートルズと言えばどのバンド?」「映画『○○』の感想やレビュー」 - 感情に訴えるコンテンツ

例:

畏敬(例:これはすごい調査量だ)

驚き(例:意外な結果だった)

怒り(例:これは共有するしかない!)

不安(例:これが事実って怖くない?)

おもしろい(例:超かっこいい!すごい笑えた) - 視覚に訴えるもの、優れたグラフィック

例:アニメーション、インフォグラフィック、マンガ - わかりやすい「Webデザイン」

例:イラストを使ったユニークな目次 - 情報をすべて「まとめきった」コンテンツ

例:「総まとめ」「完全版」「保存版」といった記事 - 独自の「統計調査」や独自でまとめた「ユニークな情報」

例:「まさかの主人公が前半でいなくなる、先の読めない映画○選」「現代ではありえない、江戸時代の常識」

コンテンツの「ブラッシュアップ」をする

コンテンツが上位表示されれば、人の目に触れる機会も増え、被リンクの獲得率も高まります。

つまり、伸び悩むコンテンツをブラッシュアップすることも、立派な被リンク対策と言えるでしょう。

このコンテンツの改善をいかに効率良くするかには「検索順位チェックツール」の有無が関わってきます。

たとえば、弊社の「Nobilista(ノビリスタ)」で言うと、以下の機能がコンテンツ改善に欠かせません。

- キーワードごとの順位計測(自動で計測)

- キーワードボリューム

- 狙うキーワードの優先順位(難易度)

- 検索順位の変動アラート

- 検索結果画面での表示の仕方(強調スニペットなど)

またクラウド型なので、スマホやタブレットからでも気軽に順位状況を確認できます。

どの機能も現在、無料ツールでは正確に把握できない数値ばかり。

「Nobilista」を導入いただいた方からも「無料のツールでは限界を感じたから」「無料ツールを使う手間が惜しくなったから」というお話をよく聞きます。

これを期に、ぜひ有料ツールの導入を考えてみてはいかがでしょうか。

クレカ登録不要で7日間使い放題

被リンクに関する注意点

実際にリンクビルディングをする際に、注意したいことが「ガイドライン違反」です。

一言で言ってしまうと「検索順位の操作(上昇)を考えたリンク工作」の多くは、このガイドライン違反にあたります。

もちろん、外部SEOを考えている人にとっては難しい話です。

ここでは、リンクビルディング時に覚えておきたい「注意点」と「ガイドライン違反(ペナルティ)」についてお話ししたいと思います。

被リンクに関する「注意点」は次の通りです。

- 「良いリンク」と「悪いリンク」を知っておく

- ペナルティからの回復は「手間と時間」がかかる

- 被リンク対策は「最新の情報」を参考にする

- 被リンクは「購入しない」

- 被リンクで「対価や報酬を発生させない」

- 広告リンクには「指定の属性タグ」と「広告であることを明記」

- 「テンプレート」や「ツール」の作成は効果がない

- リンクに「nofollow」属性タグがついていないか

- SEOを目的とした「過度なプレスリリース配信」

- サイトやページの「質」と「関連性」はよく見る

- リンクが貼られたら「順位が安定するまで待つ」

- ペナルティサイトからの被リンクは「否認」を行う

- 同サイトからの被リンクは「すべて1つにカウント」

- アンカーテキストは「自然なものに」

- 「日頃から」被リンクはチェックをする

「良いリンク」と「悪いリンク」を知っておく

基礎知識として「質の良いリンク」と「質の悪いリンク」の違いについて、知っておきましょう。

- 自然発生したもの(ユーザーが自分の意志で貼ったリンク)

- 自サイトと「関連性の高いサイト」から貼られたもの

- 高い評価(高いドメインパワーや上位の検索順位)を持つサイトからのリンク

◎質の悪いリンク(不自然なリンク・スパムリンク)

- 対価が発生したリンク(金銭の有無に関わらず)

- 自作自演によるリンク

- 低品質なサテライトサイトからのリンク

質の悪いリンクに関する条件は、ガイドラインから読み取るしかありませんが、その中でもとくに気を付けたいことをピックアップして紹介します。

スパムリンクとは?目的やリスク、確認・判定方法、増加したときの対処法

ペナルティからの回復は「手間と時間」がかかる

ガイドラインに違反した場合は「不自然なリンクに関する警告」というメッセージがGoogleサーチコンソールから来て、ペナルティを受けることになります。

ペナルティの内容は次の通りです。

- 検索順位の下落

- インデックスからの削除

- ドメインの削除、利用停止

ペナルティを解除するには、平均して2~3回「再検討リクエスト」を送る必要があります。

なんと回復までには、半年~1年ほどかかるケースもあるのだとか。

Googleはこういったペナルティに対して、どういった部分がそうなのか明確に答えてくれません。

自分で調査する必要があるというのも、回復に時間がかかる理由でしょう。

Googleペナルティとは?解除方法や確認方法、原因と対策を解説

被リンク対策は「最新の情報」を参考にする

被リンク対策は、Googleが年々形を変えながら、厳しい監視や対策を行っています。

そのため、被リンクに関する情報は、最新のものを追うようにしましょう。

今までは良かった施策でも、気付けば効果がなくなっていたり、ペナルティの対象になっていたり、という可能性があるからです。

被リンクは「購入しない」

まずは被リンクにおける、ガイドライン違反の代表格「被リンクの売買」についてです。

PageRank を渡すリンクを売買することやそうした有料リンクの埋め込まれた PR 記事は Google のガイドライン違反となり、Google はそうしたガイドライン違反に対して、対策を講じます。

引用:PageRank を渡す有料リンクについて覚えておいて頂きたいこと

かつてサイトの質は問わず、被リンクの数だけで検索結果を上げられる時代がありました。

その時に横行したのが、ブラックハットSEOの一つ「被リンクの売買」です。

業者にお金を払い、質の低い大量のサイトから、被リンクを得て順位を上げる。

もちろん現在は、評価を上げるどころか確実にペナルティとなるでしょう。

そもそも、そのような業者はすぐ通報・摘発されますし、Googleも目視で監視を行っているため、まず買う方が難しいです。

Q: リンクの売買を行っているように見受けるサイトを見つけました。この情報はどのようにして Google に伝えればよいのでしょうか?

引用:PageRank の計算に使われるリンクを売り買いすることについて [後段]

A: 2007 年 6 月に Webmaster Central Blog にあげた「有料リンクの報告方法 」を参考に、こちら からご報告をお願い致します。

ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの違いとは?代表的な手法一覧

被リンクで「対価や報酬を発生させない」

今回問題となった google.co.jp への有料リンクは、ブロガー達に対価を払うことにより紹介記事を書いてもらういわゆる Pay Per Post ネットワークからのものでした。これらのネットワークに参加しているブログからリンクを張る場合は、ガイドラインに従い検索エンジンに影響を与えないように注意してください。

引用:Google検索セントラル「有料リンクについて」

対価や報酬とは、金銭のやり取りだけでなく「商品や粗品を無料で渡す」「(SEO目的で)互いにリンクを貼る(=相互リンク)」といったことも、含まれます。

たとえば「サンプルを送るので、ブログに感想を書いて、リンクを貼ってもらえませんか。」とお願いしたり、プレスリリース内で広告である旨を明記しないことも、ガイドライン違反です。

対価や報酬が発生した場合は、次の項目のような対処が必要です。

広告リンクには「指定の属性タグ」と「広告であることを明記」

リンクに対して何かしらの対価や報酬が発生するものを「広告リンク(有料リンク)」と言います。

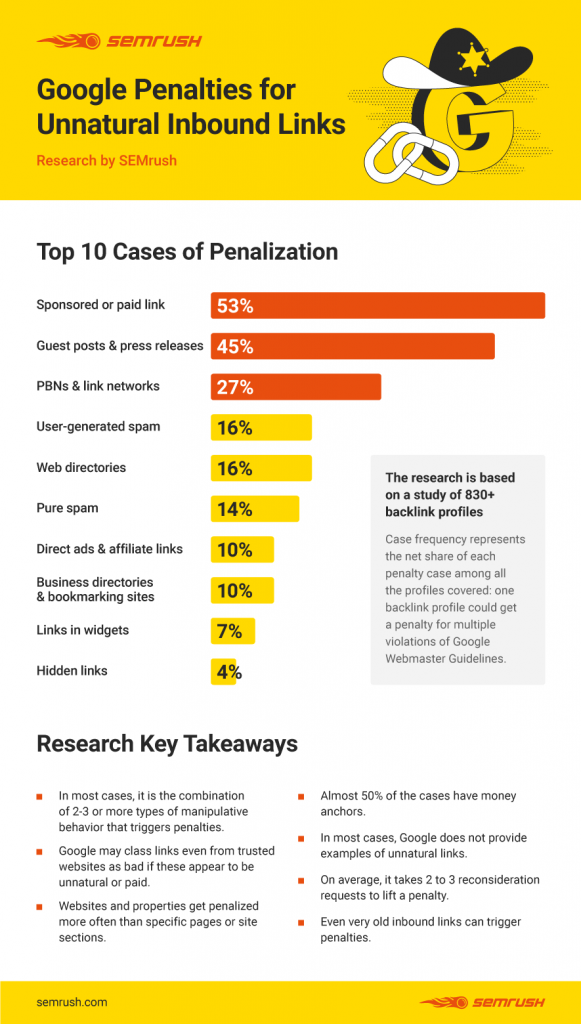

被リンクにおけるペナルティの半数は、記事やブログ内におけるこの広告リンクだと言われています。

引用:Sponsored and Paid Links in Articles and Blog Posts

「広告リンク」でペナルティをもらう要因でわかっていることは以下の点です。

- アンカーテキスト(リンクのテキスト)が不自然(同一のキーワードが多いなど)

- 有料の表現、広告である旨を明記していない

- 「nofollow属性」「sponsored属性」がタグ内についていない

Don’t promote products or services directly without using the nofollow or sponsored attributes, such as rel=”sponsored”.

引用:Tips to Avoid a Penalty

(訳 nofollowまたはrel=”sponsored”などのスポンサー付き属性を使用せずに、製品またはサービスを直接宣伝しないでください 。)

付け加えておくと、広告リンク自体はけっして悪いものではありません。

Googleは、広告であることをユーザーや検索エンジンに対して隠すこと、自作自演の被リンクで検索順位を操作しようとする事に対し、厳しい対応をとっているだけです。

「テンプレート」や「ツール」の作成は効果がない

過去に推奨されていた「無料ツール」や「テンプレート」を作成するリンクビルディングも、現在では効果がないとされています。

以下では、ガイドライン違反となる可能性のある不自然なリンクについて、一般的な例をいくつかご紹介します。

引用:検索セントラル「リンク プログラム」

(省略)

・さまざまなサイトのフッターやテンプレートに埋め込まれて広く配布されるリンク。

リンクに「nofollow」属性タグがついていないか

最近のSNSやメディアサイトには、Googleのガイドラインを考慮して、リンクに対し「nofollow属性」を強制する設定が多いです。

「nofollow属性」には、リンク先の信頼性を保証しない、つまり被リンクの役割とされる「検索順位を上げる力」を無くす効果があります。

たとえば、こちらは「Yahoo知恵袋」のとある質問ページです。

こちらのリンクをソースコードで見てみると、以下のようになっています。

“こんなサイトがありました

「<a href=”https://iphone-mobile.com” target=”new” rel=”nofollow”>https://iphone-mobile.com</a>」→ 格安スマホ”

ちなみに、ページ内のリンクに「nofollow」が付くサイトは他にもあります。

主にUGC(User Generated Contents)のWebサイトが多いですね。

- Youtube

- note

- はてなブログ

- 価格ドットコム(口コミ、レビュー)

- Yahoo知恵袋

- 教えてgoo

- PR TIMES(プレスリリース)

そのため、被リンク営業をする場合やリンクを貼ってもらう際は「nofollow属性」がつかないことを確認してから行いましょう。

nofollow属性とは?SEO上の役割や使い方、記述・設定方法を解説

SEOを目的とした「過度なプレスリリース配信」

海外では、広告リンクに次いでペナルティが多いとされる「ゲスト投稿」と「プレスリリース」。

といっても日本では、プレスリリースのリンクに「nofollow属性」がつけられるようになっているため、このペナルティを受ける人は少ないのではと思っています。

ただ気付かずに何度も、それこそ過度にSEO目的でプレスリリースを利用している場合は、手動ペナルティを受けるかもしれません。

また、これまで「nofollow属性」はリンク先へ「クローラーを辿らせないよう命令する」という効果がありました。

しかし今、その強制力は弱まっています。

クローラーは「nofollow属性」が付いている理由を学習するためにも、命令をあくまでヒントと捉えるようになりました。

この影響がどれくらいでるかは、今のところ不明です。

ただ、そういった意味でも、プレスリリースの安易な利用は避けるべきでしょう。

サイトやページの「質」と「関連性」はよく見る

リンクビルディングで被リンク営業を行うときも、逆にリンク貼りをお願いされたときも、サイトの「質」と「関連性」は良く見て判断するようにしましょう。

サイトの「質」は、「ドメインパワー」という数値が、一番わかりやすいです。

ただ、ドメインパワーは有料ツールでしか見られません。

また、新しくできたばかりのWebサイトは、当たり前ですがドメインパワーが弱く、それだけで判断するのはもったいないと言えます。

そのため「質」を見るなら、目視で以下の点を確認してください。

- 上質なコンテンツの有無

- サイトの充実度

- 更新頻度の高さ

- 被リンクの配置場所(自然な位置)

- アンカーテキストの内容(自然な文字列)

- 運営の長さ

- プライバシーポリシーの有無

「関連性」はサイトのテーマやトピックが合っているかを考えます。

たとえば「料理」と「スポーツ」といった大きく離れたサイト同士であれば、たとえドメインパワーが強くてもおすすめしません。

また、リンクを貼る(貼られる)ページを見るユーザーが、自サイトに興味を持ってくれるかというのも、関連性を判断する良い材料となります。

ドメインパワーの計測方法・調べ方とは?上げる方法や無料チェックツールも紹介

リンクが貼られたら「順位が安定するまで待つ」

リンクを貼られてすぐは、しばらく順位が安定しません。

順位が下がったと思い、すぐ削除依頼を出すのではなく、まず安定するまで様子を見ましょう。

不安になるかもしれませんが、安定してからそのままリンクを貼るかどうか判断してください。

ペナルティサイトからの被リンクは「否認」を行う

Googleサーチコンソールには、自分で削除することができない被リンクや、削除してもらえない被リンクに対して「否認」という機能があります。

Googleが「否認」を推奨しているケースは以下です。

- スパム行為の意図があるリンク

- 品質の低い被リンクの数が多い

- 削除ができない、される見込みがない

もしペナルティ行為が見られるサイトからの被リンクで、外してもらえそうにない場合にはこの「否認」を行いましょう。

ちなみに、質の高い被リンクだけを集めようと、否認を使ってリンクを削除するといったことはおすすめしません。

Another reason why is because Google’s algorithm looks for diversity in your backlink profile. You might think that a profile with over 100 links, all of which have a 90+ DA would be the aspiration. In fact, Google will look at it as suspect.

引用:10 Link Building Lies You Must Ignore

(訳:もう一つの理由は、Googleのアルゴリズムがバックリンクプロファイルの多様性を見ているからです。100本以上のリンクがあり、そのすべてが90以上のDAを持つプロフィールは憧れだと思うかもしれません。実は、Googleはそれを怪しいと見ているのです。)

良質な被リンクばかりは、逆に不自然だという話です。

あくまで「否認」は、悪い影響が見られる被リンクに対して使うものと覚えましょう。

被リンクを「否認」をする方法

1、否認したいURLのリストを、テキストファイル(.txt)で作成する

ドメインの否認には「domain:」を頭につける。

◎否認したいURLリストの例

・ドメイン

domain:shadyseo.com

・ページ

http://spam.example.com/stuff/comments.html

http://spam.example.com/stuff/paid-links.html

2、否認リストをプロパティ(サイトURL)選択後、以下にアップロードする

Googleサーチコンソール「サイトへのリンクを否認する」

より詳しくは、以下をご覧ください。

リンク否認ツールの使い方とは?低品質サイトから被リンクを否認する方法と効果が出るまでの期間

同サイトからの被リンクは「すべて1つにカウント」

一つのWebサイトから何度被リンクをもらっても、すべて一つとしてカウントされます。

つまり、被リンクは「ドメインの数」が重要。

たとえ同じサイトから100個の被リンクを獲得したとしても、違うサイト10か所から一つずつリンクをもらった方が、評価は高いと言えます。

アンカーテキストは「自然なものに」

「自然に」というと、逆に自作自演のように感じるかもしれませんが、Googleはアンカーテキストの不自然さに対しても、ペナルティを与える可能性があります。

たとえば以下のようなアンカーテキストは、自作自演を疑われるため注意しましょう。

- 同じアンカーテキストを複数サイトで使う

- 同じページに、同一のアンカーテキストが何度も出てくる

ちなみにアンカーテキストとは、リンクを貼る際に指定できる文字列のことで、以下であれば、青い色の文字部分がそうです。

アンカーテキストにはさまざまな種類があるので、被リンク営業で貼ってもらう際は以下のものをランダムに使うようにしましょう。

アンカーテキストの種類は次の通りです。

- 一般的なアンカーテキスト(例:「こちら」「ここをクリック」)

- URL(「https://~」)

- 「ブランド」アンカーテキスト(例:「Nobilista」「ノビリスタ」)

- 「完全一致」のアンカーテキスト(例:「SEOツール」「SEO」)

- 「部分一致」のアンカーテキスト(例:「SEOツールを加速させるなら」「SEOをもっと極める」)

- 連想できる言葉や関連性のあるアンカーリンク(例:「検索順位を改善」「Webで上位を目指すなら」「Webの改善」)

アンカーテキストとは?SEOに最適な書き方や役割を解説

「日頃から」被リンクはチェックをする

下記は、実際にペナルティを受けた人のお話です。

参照:Googleコンソールヘルプ

この方は、質の低い外部サイトに自サイトのコンテンツを内部リンク付きでコピーされ、ペナルティを受けました。

「質の低い、複数のサイトから」

「同じアンカーテキストで」

つまり、自作自演の被リンクだと思われる要素が、揃ってしまっていたわけです。

この理由を推測するだけでも、この方はかなりの時間がかかったそう。

ただ一番の問題は、被リンク先のサイトが25,000サイト以上もあるため、どれが問題のサイトかわからないということです。

ペナルティは、一つ不自然なリンクがあったからといって課されるものではありません。

そういったものが複数ある際に、そう判断されます。

No, you can’t fall under penalty for a single unnatural link. We have analyzed the examples of unnatural inbound links that Google provided to the webmasters and ran a detailed profile audit of the penalized websites.

引用:1. A Single Bad Link Does Not Lead to a Penalty

ガイドライン違反をしたわけでなくとも、このようにペナルティを受けることはあります。

万が一のためにも、被リンクチェックは定期的に。

そして、質の低い被リンクは先手を打って対処できるようにしておきましょう。

内部リンクとは?SEOに効果的な張り方や最適化のメリット・コツを徹底解説

自社サイトの被リンク数・内容のチェック方法

ここでは、自社サイトの被リンク数がどれくらいあるか、そしてどういったサイトからリンクがあるか、ツールを使って見る方法を紹介します。

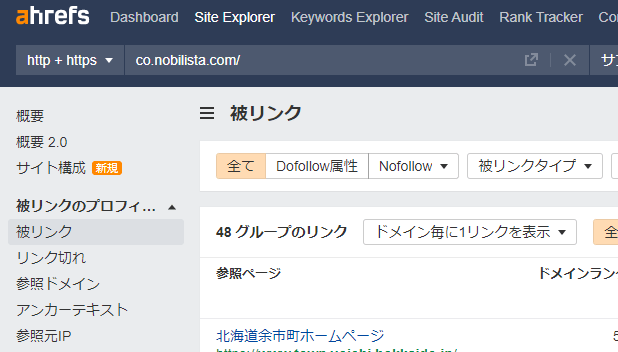

【有料】Ahrefsの例

「Ahrefs」で被リンクを確認する場合は、対象のドメインを選び(もしくは競合サイトのURLを入力する)「被リンク」の項目をクリックします。

◎「Ahrefs」でできること(一例)

- 被リンク先の「ドメインランク」(「ドメインランク」)

- 被リンク先ページが「獲得している」被リンクのドメイン数(「参照ドメイン」)

- 被リンク先ページの「アクセス回数(流入数)」(「ページ流入」)

- アンカーテキストとそのURL、301リダイレクトの有無、nofollow属性の有無(「アンカーとターゲットURL」)

- その被リンク先を「初めて測定した日/最後に測定した日/リンクが無くなった日」(「初回確認日/最後に確認/失った」)

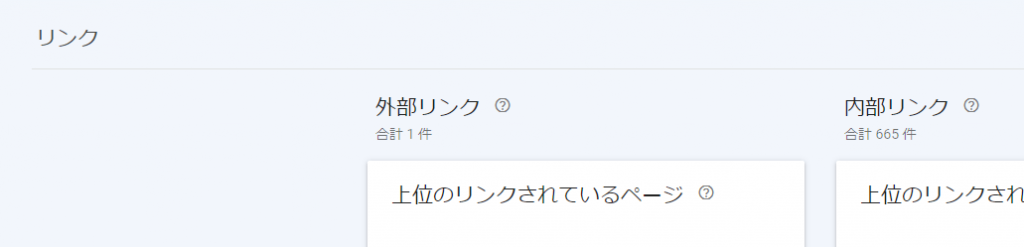

【無料】Googleサーチコンソールの例

Googleサーチコンソールは、左下にある「リンク」をクリックし、「外部リンク」の項目を見ます。

◎「Googleサーチコンソール」でできること

- 被リンクのあるページURL(「上位のリンクされているページ」)

- 被リンク元のサイト(「上位のリンク元サイト」)

- 被リンクのアンカーテキストの文字(「上位のリンク元テキスト」)

- リンクの否認

【無料アリ】被リンクチェックツール5選!リンク元の調べ方やデータ活用例を解説

関連する記事一覧