SEO

公開日2023年6月26日

更新日2024年07月09日

SEOに強いECサイトの作り方とは?通販サイトで商品ページを検索上位表示させるためにやるべきこと

ECサイトも、流入を増やし、売上をあげるためにはSEOが欠かせません。

今回のNobilistaブログでは、ECサイトでおこないたいSEO対策をご紹介します。

ECサイトを上位表示させ、ユーザーへの露出を増やしたい方。

ECサイトを目立たせて、ユーザーをサイト内に誘導したい方はぜひご覧ください。

なお「SEOとは何か」「クロール・インデックスとは何か」といったSEO初心者の方は、「SEO対策とは?」の記事でSEOの基礎を理解してからにしましょう。

大手企業も続々導入中!

多機能型 検索順位チェックツール「Nobilista(ノビリスタ)」

Nobilistaは、365日完全自動で大量の検索キーワードの順位を計測するSEOツールです。

※7日間の無料トライアル実施中

SEO対策とは?初心者にもわかりやすく上位表示の基本的なやり方を解説

ECサイトでSEOが重要な理由

ECサイトで成功し続けるには、以下3つのことを達成しなければなりません。

- ECサイトや商品を知ってもらうこと

- 商品を買ってもらうこと

- リピーターになってもらうこと

ECサイトでSEOをやる意味とは、まさに「1」の「知ってもらうため」といえます。

ECサイトのページを上位表示させ、多くの人々に存在を知ってもらう。

より具体的には、顕在顧客よりも圧倒的に数の多い「潜在顧客」に対してもアプローチが可能となるのがSEOの強みであり、ECサイトでSEOが重要といわれる理由です。

潜在顧客へのアプローチがどのように重要なのか、くわしく見てみましょう。

「潜在顧客」へのアプローチができるSEO

SEOは、検索キーワードを利用して、潜在顧客を発掘・集客することに優れています。

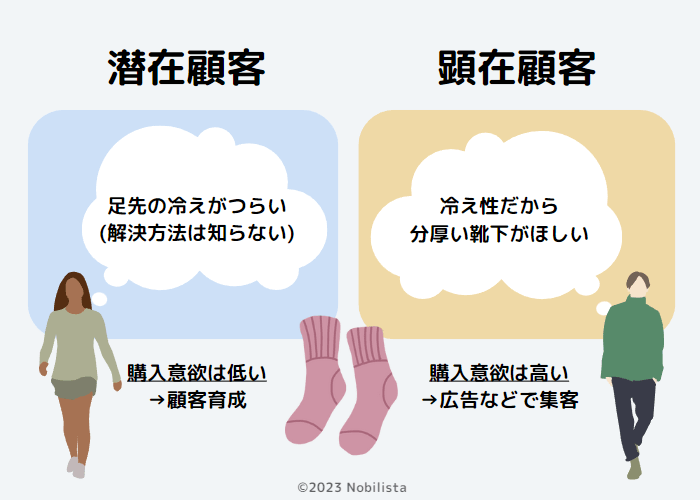

潜在顧客とは「冷え性がつらい」「足腰の衰えが気になる」のように、漠然とした悩みや欲求を持っているにもかかわらず、それを解決する手段を知らない、もしくは解決する意欲が低く、解決しようと行動するに至ってない人々です。

その反対が、顕在顧客といって、すでに悩みや欲求を解決する手段を知っており、行動を起こそうとしている人々を指します。

たとえば、冷え性を解決するために「冷え性におすすめの靴下がほしい(○○ブランドの冷え予防ソックスを買いたい)」とネットで検索している人が当てはまるでしょう。

顕在顧客は、購入意欲が高いというメリットはあるものの、顧客の数が限られているため、競合他社と顕在顧客を奪い合うことになります。

一方で潜在顧客は、顕在顧客よりも圧倒的に数が多いのが特徴。

うまくいけば、競合他社と顧客を取り合う必要もありません。

さらに、潜在顧客は現段階で購入意欲は低いものの、アプローチ次第では購入意欲の高い顕在顧客へと育てることができます。

つまり、潜在顧客にアプローチできるということは、より多くの人々を顕在顧客に変えられ、売上につなげられる可能性があるということ。

そして、その可能性の塊である潜在顧客の集客を得意としているのが、このSEOなのです。

SEO対策の効果とは?効果が出るまでの期間や効果の高いSEO施策を紹介

Amazonや楽天と戦わずして勝つ「潜在顧客の育成」

購入意欲の高い顕在顧客は、たしかに魅力的です。

しかし、顕在顧客が調べるキーワード(「冷え性 靴下」「下半身 筋トレグッズ」など)は、Amazonや楽天といった大手ショッピングサイトやリスティング広告(SEM)が軒並み上位を占有しています。

個人や小規模・中規模のECサイトが上位表示するには、かなりの労力が必要といえるでしょう。

そこで重要となるのが、潜在顧客を顕在顧客に変える「顧客育成(ナーチャリング)」です。

SEOによる顧客育成の流れは以下の通りです。

- 潜在顧客が検索するキーワードで上位表示する

- ページを見てもらう(ECサイトの存在を知ってもらう)

- 悩みや欲求を解決する手段を提示する(情報提供で信頼性を獲得する)

- 解決する手段のなかで商品について触れる(商品を知ってもらう・興味を持ってもらう)

- 購買意欲をかき立てる(商品をほしいと思ってもらう)

- 購入してもらう

つまりこの一連の流れをECサイトで完結させて、潜在顧客を囲い込みつつ、顕在顧客へと変化させるのがこの戦略の肝。

実際に、潜在顧客の育成例も見てみましょう。

- 「足先の冷え 改善」や「足先を温める方法」といったキーワードで上位表示する

- ページを見てもらう

- コンテンツ内で「足先の冷えを改善する方法」を紹介する

- コンテンツのなかで、取り扱い商品の「五本指ソックス」の良さを伝える

- ECサイト限定商品であること、お客様の声などで購買意欲を高める

- カートに入れるボタンや商品ページへ誘導する

潜在顧客がその商品なら悩みを解決してくれそうだと「価値のあるもの」「自分にとって必要性が高いもの」と感じられるコンテンツがあれば、大手ショッピングサイトと戦わずして購入者を増やすことができます。

そのため、個人や小規模・中規模のECサイトほどSEOに注力するべきといえるでしょう。

GoogleもECサイトでのSEOを推奨

実は、Google自身も「Google 検索で eコマースサイトを見つけやすくするためのおすすめの方法」というタイトルで、ECサイト向けのSEOガイドラインを公開しています。

そのため、GoogleがECサイトでもSEOをおこなうべきと考えているのは、まず間違いないでしょう。

ちなみに、基本的にSEOとは、Google検索における上位表示だと考えてください。

日本における検索エンジンのシェアは、GoogleとYahooで「9割」を占めています。

そして、YahooはGoogleと同じ検索アルゴリズムを使用しているため、実質Google対策で日本人の9割はカバーできるのです。

検索エンジンの仕組み・特徴とは?Google検索で順位が決まる仕組みを分かりやすく解説

ECサイトのSEO対策でやるべきこと・進め方

ECサイトのSEO施策は、大きく3つの施策に分けられます。

3については、日々の業務とは別にブログ記事を更新していかなくてはならず、継続的な施策となることを覚えておきましょう。

それでも理想は「1~3」すべてをおこなうことです。

オウンドメディアのブログ記事を上位表示させ、潜在顧客を集客し、商品やECサイトを認知してもらい、最終的に購買意欲を育ててECサイトの商品ページへ誘導する。

これが、個人や小規模・中規模ECサイトでの理想の集客といえます。

また、上位表示しているブログ記事が増えると、ECサイト全体の評価が高まり、商品ページやカテゴリページもより上位表示しやすくなります。

ちなみに、ECサイトを表示させるべき場所は、Google検索だけではありません。

以下の場所への表示も、積極的にねらっていきましょう。

- Googleの検索結果

- Google画像検索

- Googleレンズ

- Google検索の「ショッピング」

- Googleマップ

- Googleビジネスプロフィール

1.ECサイト全体に関するSEOの施策例

まずは、ECサイト自体に関わるSEO施策を見ていきましょう。

ECサイト全体に関するSEO施策は以下のとおり。

- わかりやすくシンプルなサイト構造にする

- 立ち上げたばかりのECサイトはサイトマップを送信する

- トップページにはナビゲーションやカテゴリメニューを設置する

- URLはページの内容を表したものにする

- 重要なページはリンクを集めて目立たせる

- カスタマーサービス情報を目立つ場所に設置する

- 常時SSL化(HTTPS化)に対応させる

- スマホで見やすいECサイトにする

- 表示速度をはじめ「快適性」と「操作性」を高める

- 構造化データを作成する

立ち上げたばかりのECサイトは「サイトマップを送信する」

ECサイトを立ち上げたばかりの際は、Googleにサイトを登録(クロールとインデックス登録)してもらう必要があります。

サイトの登録を促す方法は、以下の2つです。

- XMLサイトマップを送信する

- Googleサーチコンソールからインデックス登録をリクエストする

ページ数が多い場合は、XMLサイトマップの送信がおすすめです。

XMLサイトマップとは、ECサイトの見取り図のようなもの。

サイトマップをGoogleに送信することで、Googleは見取り図を参考に効率的にECサイトをクロールすることができます。

反対に、数ページであればGoogleサーチコンソールの「URL検査」から簡単にできる、インデックス登録リクエストがおすすめです。

以下の記事では、画像付きでインデックス登録の方法を紹介しています。

Googleにサイトを登録する方法とは?登録を確認する方法や登録できない時の対処法

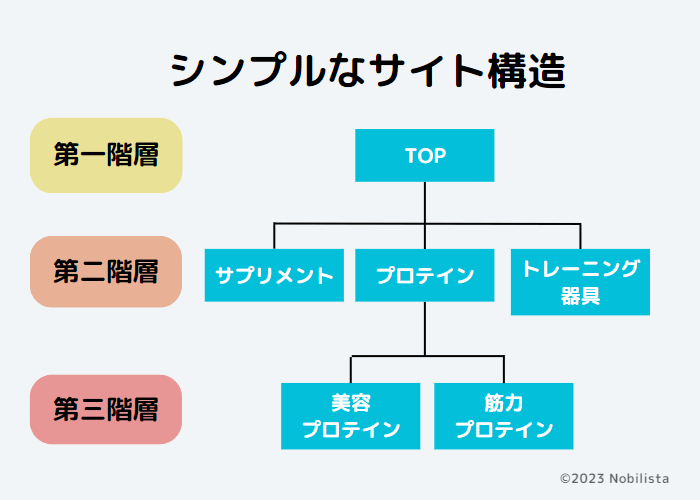

わかりやすくシンプルなサイト構造にする

基本的に、ECサイトの構造はシンプルにしましょう。

すべてのページが、トップページから「3~4クリック以内」にたどり着ける、少ない階層構造が理想です。

わかりやすいサイト構造は、ユーザーはもちろんクロールのしやすさ(クローラビリティ)にも影響を与えます。

このとき、カテゴリとそのなかのページ(商品)の種類は、揃えるようにしましょう。

たとえば「プロテイン」というカテゴリのなかに、サプリメントの商品ページやトレーニング器具の商品ページがあるとGoogleは混乱します。

サイト全体を俯瞰して、構造がわかりやすく整っているか、すべてのページにたどり着けるか、ぜひ見直してみましょう。

Webサイト設計のやり方とは?手順やポイント、サイト形態別の理想的な構造図をご紹介

トップページには「ナビゲーション」や「カテゴリメニュー」を設置する

ユーザーがトップページから目的のページを探しやすいように、わかりやすいナビゲーションやカテゴリメニューを設置しましょう。

トップページに設置したいナビゲーションやカテゴリメニューは次のとおり。

- グローバルナビゲーション

- サイドメニュー

- フッターメニュー

- HTMLサイトマップ

主要ページを網羅したナビゲーションやカテゴリメニューは、ユーザーのためになるのはもちろん、クローラーが回遊しやすいといったSEO上のメリットもあります。

内部リンクとは?SEOに効果的な張り方や最適化のメリット・コツを徹底解説

URLは「ページの内容を表したもの」にする

URLは、ページの内容を表したものにしましょう。

Google社員の発言から、URLもページ理解のヒントとして見ていることがわかっています。

たとえば、弊社Nobilista公式サイトの料金ページのURLは「https://co.nobilista.com/ja/price/」です。

「price」という単語によって、Googleに料金に関するページだと伝えることができます。

「page_3」や「category_3」といった不明瞭なものは避け、適切な単語を選ぶようにしましょう。

SEOとURLの関係性とは?SEOに効果的なURLの設定方法を解説

重要なページはリンクを集めて目立たせる

基本的にGoogleは、内部リンクや外部リンクといったリンクを多く持つページほど、重要度が高いと判断するようです。

一般的に、サイトの他のページからリンクされていることが多いページほど、サイト上の相対的な重要度が高くなります。

引用:e コマース ウェブサイトの構造を Google が把握できるようにする

そのため、人気商品や売れ筋商品といった重要度の高いページは、どのページでも目立つようにしましょう。

たとえば、トップページやサイドメニュー、フッターメニューに掲載したり、ほかのページやメルマガからリンクを張ったりなど、さまざまなページからリンクさせることをおすすめします。

また「この商品を見ている方におすすめの商品」で紹介するのもよいでしょう。

外部リンクとは?SEOで重要な理由や獲得状況の調べ方、注意点を解説

カスタマーサービス情報を目立つ場所に設置する

カスタマーサービス情報は、ECサイトですぐ目に入る、わかりやすい場所に設置します。

多いのはヘッダーやフッターですが、サイドメニューやナビゲーションでも問題ありません。

カスタマーサービス情報の例は次のとおり。

- 購入ガイド・ご利用ガイド

- お問い合わせ・ヘルプページ

- 配送料・配送方法

- お支払方法

- キャンセル・返品交換

- よくある質問

- 運営者情報・会社情報

- プライバシーポリシー・規約ページ

さらに、カスタマーサービス情報のページクオリティも、ユーザーのためになる高いものにしましょう。

なぜなら、E-E-A-Tの「T:信頼性(Trust)」に、カスタマーサービス情報は影響を与えることがあるからです。

E-E-A-Tとは、Googleアルゴリズムが評価するために使う指標のひとつ。

見方を変えれば、Googleにとっての良質なコンテンツがどういったものか、知るひとつの手がかりともいえるでしょう。

E-E-A-Tとは?Googleが重要視するSEO最重要評価基準を高める施策を解説!

常時SSL化(HTTPS化)に対応させる

同じくE-E-A-Tの信頼性に関わるのが「常時SSL化(HTTPS化)」です。

常時SSL化(HTTPS化)とは、情報を暗号化して通信するという、セキュリティの高い通信方式。

「https://」とついているURLが目印で、安全性が高いことからGoogleはHTTPS化を推奨しています。

Google のコア ランキング システムは、優れたページ エクスペリエンスを提供するコンテンツを高く評価するように設計されています。

引用:ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について

この「ページエクスペリエンス」のなかのひとつが、HTTPS化です。

ページエクスペリエンスに含まれる項目は次のとおり。

- コア ウェブ バイタルの改善

- 常時SSL化(HTTPS化)の設定

- モバイルフレンドリー化

- 煩わしいインタースティシャル広告の改善

常時SSL化(https)はSEOに効果あり!SEOとの関係性やSSL化されていないサイトがどうなるのか解説

スマホで見やすいECサイトにする

検索の多くはモバイル(スマホ)からといわれており、現在Googleでは「モバイルファーストインデックス(MFI)」を採用しています。

モバイルファーストインデックスとは、スマホサイトを基準にGoogleが評価をおこなうというもの。

つまり、モバイルフレンドリーかどうかが、SEOでは重視されているということです。

自分のECサイトがモバイルフレンドリーかどうかは「Google モバイルフレンドリー テスト」で確認できます。

モバイルファーストインデックス対策の例は以下の通り。

- レスポンシブデザイン

- 画像の最適化(サイズの調整、容量の圧縮)

- フォントサイズの最適化

- ボタン配置の最適化

モバイルファーストインデックス(MFI)とは?SEOへの影響や対策・確認方法、完全移行した理由

表示速度をはじめ「快適性」と「操作性」を高める

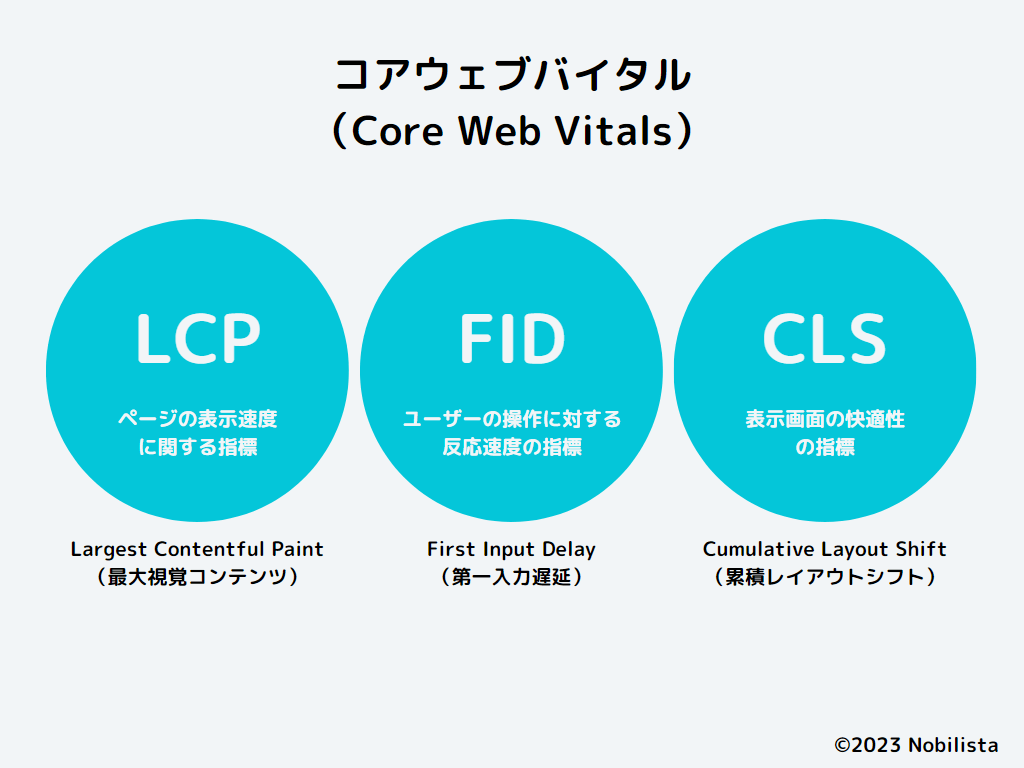

同じく、ページエクスペリエンスのひとつに「コア ウェブ バイタル」というものがあります。

コア ウェブ バイタルとは、Webサイトの快適性や操作性を改善する目安として、Googleが設定した独自指標。

なかでも重要(Core)とされるのが、「LCP」「FID」「CLS」の3つの指標です。

ECサイトがコア ウェブ バイタルで意識したい点は、ページの表示速度です。

画像や商品ページが多くなりがちなECサイトでは、まず以下の点に気をつけましょう。

- 画像サイズと容量

- カテゴリページや商品一覧ページの表示速度

画像のサイズや容量が大きいと、ページの読み込みパフォーマンスが低下します。

サイズの見直しや画像圧縮ツールを使って、画像の最適化をおこないましょう。

おすすめは「Optimizilla」という無料ツールです。

画像をドラッグ&ドロップするだけで、すぐに圧縮が完了します。

また、商品の数が多いECサイトは、カテゴリページや商品一覧ページの表示速度にも注意しましょう。

商品の数が多いと、ページの読み込みにも時間がかかりやすいです。

ページの表示速度は、Googleの無料ツール「PageSpeed Insight」で確認できます。

「PageSpeed Insight」で50点未満の場合は改善が必要と考え、70点以上を目指して対策をしていきましょう。

カテゴリページや商品一覧ページは、一部の情報のみ読み込むといった対策がおすすめです。

- ページを分ける(ページネーションの設置)

- 「さらに読み込む」ボタンを設置する

- JavaScriptを使って無限スクロールにする

Webサイト表示速度の改善方法とは?読み込みスピードを計測するツールや数値の目安を紹介

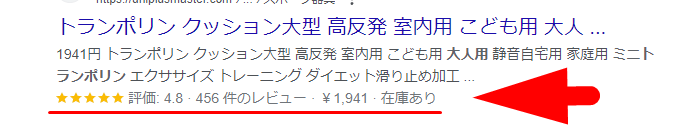

構造化データを作成する(スキーマ マークアップ)

ECサイトの商品情報を構造化データでマークアップすることで、Googleはより正確にページの意味を理解することができます。

構造化データとは、以下のような決まった様式のタグです。

「name」や「item」などの各項目に沿って自サイトの情報を入れ、HTMLにタグを追加することで、構造化データのマークアップがおこなえます。

例として、パンくずリスト用の構造化データは以下の通り。

<script type=”application/ld+json”>

{

“@context”: “https://schema.org”,

“@type”: “BreadcrumbList”,

“itemListElement”: [{

“@type”: “ListItem”,

“position”: 1,

“name”: “TOP”,

“item”: “https://co.nobilista.com/ja/”

},{

“@type”: “ListItem”,

“position”: 2,

“name”: “Nobilistaブログ”,

“item”: “https://co.nobilista.com/ja/column/”

},{

“@type”: “ListItem”,

“position”: 3,

“name”: “SEO”

“item”: “https://co.nobilista.com/ja/column/seo/”

}]

}

</script>

その結果、ときどき以下のような「リッチチザルト」を表示してくれるなど、SEO上でメリットが多いのが構造化データのマークアップです。

検索結果でよりECサイトを目立たせたいという方は、ぜひチャレンジをおすすめします。

また、構造化データを「Google Merchant Center」へアップロードすれば、無料でGoogleショッピングやGoogleレンズといった各種Googleサービスへ情報を表示してくれます。

Googleがおすすめしている、ECサイトの構造化データは以下です。

- 商品(Product、Review、Offer)

- クチコミ抜粋(Review、AggregateRating)

- ハウツー(HowTo)

- よくある質問(FAQPage、Question、Answer)

- パンくずリスト(BreadcrumbList)

- サイトリンク検索ボックス(WebSite)

- 動画(VideoObject、Clip、BroadcastEvent)

- ローカル ビジネス(LocalBusiness)

構造化データを作成する方法は以下の3つ。

- データハイライターを使う

- Google 構造化データ マークアップ支援ツール

- 直接HTMLにタグを書き込む

HTMLに直接書き込むのは難易度が高いという方は、データハイライターやGoogle 構造化データ マークアップ支援ツールの使用をおすすめします。

構造化データとは?SEOに影響のある種類一覧やマークアップ支援ツール、テストツールを紹介

2.商品ページ(製品ページ)に関するSEOの施策例

ECサイトの商品ページ(製品ページ)の中身(コンテンツ)に対するSEO施策を見ていきましょう。

- 商品の説明文はキーワードと検索意図を意識する

- 商品説明にはユニークな情報を入れる

- 商品ページにクチコミ・レビュー機能をつける

- 画像は最低10枚以上用意して「画像SEO」をおこなう

商品の説明文はキーワードと検索意図を意識する

商品の説明文には、自然な形で検索キーワードを盛り込むようにしましょう。

ECサイトでねらいたいキーワードは次のとおり。

- ロングテールキーワード

- 指名検索(店名、商品名※お店独自の商品)

- 商品に関するサジェストキーワード、関連キーワード

- 商品が解決しそうな悩みや欲求に関するキーワード(例:五本指ソックス→冷え性、足汗、水虫)

ECサイトのキーワード選定は、Amazonや楽天などショッピングサイトのキーワードも参考にしましょう。

ショッピングサイトのキーワードは、キーワードツールから調べることができます。

また、説明文は検索意図に応える内容にしましょう。

つまり、商品の説明文が、キーワードからわかる潜在顧客の悩みや欲求が解消されるものかどうか、ぜひ意識してみてください。

検索意図とは?分類や調べ方、分析に役立つSEOツールを紹介

商品説明にはユニークな情報を入れる

商品の説明文は、メーカーの説明をコピペするのでなく、オリジナリティのある、ユニークな情報を入れましょう。

アメリカのECサイト向けソフトフェア会社「Salsify」のある調査では、購入の決定において顧客の87%が商品の説明文を重視していると答えています。

ユニークな説明文は、以下を意識するとよいでしょう。

- 商品の購入における疑問や不安に答える

- 専門的な知識を持つスタッフによるレビューを載せる

- 「ベネフィット」を伝えて、商品を使う姿が想像できるような説明にする

商品を検討している人の立場に立って、購入時にどのような不安や疑問があるか想像してみましょう。

たとえば、風鈴であれば、実際に音色を聞いてみたいと思う方もいるはずです。

盆提灯であれば、暗いなかで提灯の灯りをつけた様子を見たい方もいるかもしれません。

風鈴の音色が聞ける動画や暗いなかでの盆提灯の画像をアップすることで、ユニークなページになるのはもちろん、ユーザーも自信を持って購入に踏み切ることができるでしょう。

最近では、1分ほどの短い商品動画をアップするECサイトも増えています。

実際さまざまな調査で、商品を紹介する動画によって購買意欲が高まり、購入につながっていることがわかっています。

そして、同じく効果が高いのが、専門的な知識を持つスタッフによるレビューです。専門家による商品購入のアドバイスを掲載したことで、購入数が69%増加した例もあります。

また、ベネフィットを説明文に盛り込むのもおすすめです。

ベネフィットとは、メリット(特徴、売り)によって得られる「良い体験」や「良い変化」です。

- メリット

「こちらのスマホは画面が○インチと非常に大きいのが魅力です。」 - ベネフィット

「画面が大きいため、ゲームも映画もこのスマホで十分楽しめます。」

商品の説明文にベネフィットが盛り込めているか。

もっというと、商品を購入したあとの理想の姿が想像できる説明文かどうか考えてみましょう。

商品ページにクチコミ・レビュー機能をつける

クチコミやレビューをユーザーに書いてもらうことで、ロングテールキーワードや思わぬお宝キーワードを拾うことがあります。

つまり、クチコミやレビューはユーザーのためだけでなく、SEOとしても設置するメリットがあるのです。

画像は最低10枚以上用意して「画像SEO」をおこなう

ECサイトで非常に重要なのが画像です。

画像は、あればあるほどよいと考えましょう。

- 商品の全体像と角度の違った商品画像

- 使用シーン、活用方法が想像できる画像

- 使用方法、使用時の様子

- ラインナップ

- 付属品

- 梱包の見た目

- 贈答品、ギフト関連の情報

もちろん、いずれもサイズや容量に注意して、ページスピードに影響が出ないようにしましょう。

ちなみに、ECサイトの画像が「Google画像検索」に表示され、新たな流入経路となることがあります。

画像SEOともいわれ、画像検索で上位表示するには以下の点も併せて意識するようにしましょう。

- 画像にはalt属性(代替テキスト)をつける

- 画像のファイル名を適切につける

画像SEOのやり方とは?alt属性や画像検索、ファイル名など施策を一気にご紹介

SNSのシェアボタン「ソーシャルメディアボタン」を設置する

直接的にSEO効果はないものの、SNSでページが拡散されることは、結果的にアクセスが増えるため上位表示につながります。

そこで商品ページにはかならずSNSのシェアボタンを設置するようにしましょう。

ほかにも、個人的には購入完了ページにも、ソーシャルメディアボタンの設置をおすすめします。

というのも「これ買ったよ」と購入を伝えたい層というのは一定数いるからです。

サンクスページ(決済完了画面)に工夫する

リピーターやファン作りも、ECサイトを存続させるには欠かせません。

そこで購入後のサンクスページにも、フックを用意しましょう。

- レビューを促す文言

- 次回クーポン配布

- おすすめのブログ記事を紹介(購入ユーザーが気になりそうな記事)

3.ECサイトのオウンドメディアとブログ記事に関するSEOの施策例

ECサイトをメディア化してオウンドメディアを開設する「メディアEC」がいま増えています。

弊社でも、EC運営に携わらせていただいており、集客チャネルとしてメディア記事を作成しています。

そこで、ECサイトがオウンドメディアを運営・ブログ記事を更新する際のSEO施策を見てみましょう。

- ECサイトのオウンドメディアはサブディレクトリで作る

- オウンドメディアのテーマはECサイトと揃える

- YMYLテーマは監修や執筆を専門家に依頼する

- キーワード選定は優先順位とグルーピングに注意

- 検索意図の調査・分析は徹底的に深掘りする

- ブログ記事の構成とライティングは戦略的に取り組む

- 良質なコンテンツ(記事)とは何か理解しておく

SEOに強いブログ記事の書き方とは?初心者がブログでSEO対策を始めるメリットも解説

ECサイトのオウンドメディアは「サブディレクトリ」で作る

基本的には、既存のECサイトのサブディレクトリにオウンドメディアを開設するのがよいでしょう。

つまり、ブログやコラムといったカテゴリをECサイトに作り、そのなかで記事を更新していくといった形をおすすめします。

これは、ECサイトを立ち上げたばかりでも、すでにECサイトを運営している場合でも変わりません。

サブディレクトリをおすすめする理由は、ECサイトとメディアを一緒のものとしてGoogleが評価してくれるからです。

実際に、弊社のNobilistaブログも公式サイトの中に「/column/」というディレクトリ(フォルダ)を作り、ブログを運営しています。

おそらく、サブディレクトリであれば、SEOツールを提供しているNobilistaが運営しているブログという、ある種の実体性のPRになったり、権威性をブログに持たせられるのではないでしょうか。

一方でドメインを別に用意したり、サブドメインを使ってメディアを用意すると、実質「別のサイト扱い」となってしまいます。

そのため、基本的にはECサイトのオウンドメディアはサブディレクトリがおすすめです。

サブドメイン・サブディレクトリとは?どっちがSEOに有利?違いやメリット・デメリット、使い分けのやり方を解説

オウンドメディアのテーマはECサイトと揃える

E-E-A-Tの「E:専門性(Expertise)」を考えて、ECサイトとオウンドメディアのテーマは揃えるようにしましょう。

たとえば、ECサイトで扱っている商品が美容やダイエットに関するものなら、美容やダイエットに関するオウンドメディアにします。

多少テーマがズレたり、テーマを広くしたりといったことは問題ありませんが、まったく異なるテーマにするのは避けましょう。

E-E-A-Tとは?Googleが重要視するSEO最重要評価基準を高める施策を解説!

YMYLテーマは監修や執筆を専門家に依頼する

YMYLとは「Your Money or Your Life(金銭あるいは人生)」の略で、ひと言でいうとそのページを見ること、または見た人の行動によって、その本人と周囲の人の人生に影響を与えるテーマをこのようにいいます。

たとえば、病気の治療に関する記事は、書かれていることによって命にかかわるとってよいでしょう。

そのため、YMYLは、とくにE-E-A-Tが重視されるジャンルといえます。

YMYLは基本的に専門家によって書かれた(監修された)記事しか上位表示できないと思ってください。

そのため、オウンドメディアのテーマがYMYLに当てはまる場合は、専門家に記事執筆や監修を依頼するか、別のテーマに変えることをおすすめします。

YMYL領域とは?ジャンル例やSEO対策のポイント、個人ブログはYMYL以外を狙うべき?

キーワード選定は優先順位とグルーピングに注意

最初にもお話したとおり、顕在顧客が調べるような人気のキーワードは競合が多く、すぐに上位表示できるわけではありません。

そのため、まずは「ロングテールキーワード」や「競合の少ない難易度の低いキーワード」からねらうようにしましょう。

ただし、キーワードのなかには、同じ検索意図を持つ異なるキーワードが存在します。

たとえば「トースト アレンジ」と「トースト レシピ」や「引っ越し 役所」と「転居 手続き」です。

実際に検索してみると、ほとんど検索結果が変わらない、つまり同じ検索意図を持っているキーワードだということがわかります。

検索意図が同じにもかかわらず、別々に記事を作ってしまうとまず考えられるのが「カニバリゼーション(カニバリ)」です。

キーワードのカニバリとよくいわれ、同じサイトの似た記事同士が、特定のキーワードの順位を争うことをこのように呼びます。

カニバリは最終的にどちらの記事も順位が落ちてしまうため、SEOでは避けたい現象。

このカニバリを未然に防ぐのが、検索意図ごとのグルーピングです。

検索意図が同じキーワードや似たもの同士のキーワードを、事前にまとめておく作業で、時間がかかるものの絶対おこなうべき作業のひとつといえます。

キーワード選定に関する具体的な施策内容は以下の記事をご覧ください。

SEOキーワード選定のやり方・コツとは?初心者に役立つ便利ツールも紹介

検索意図の調査・分析は徹底的に深掘りする

記事の質を大きく左右するのが「検索意図の調査・分析」です。

しかし、この検索意図の調査が甘く、上位表示できないWebサイトは数多くあります。

そこでオウンドメディアの記事を作る場合は、検索意図を徹底的に深掘りするようにしましょう。

弊社では、検索意図の深掘り術として、以下の方法を公開しています。

- ねらうキーワードから想像をふくらませる

- 身近な人に質問されたと思って考える

- 想像した検索意図に問いを立て続ける

くわしくは、以下の記事で解説していますのでぜひご覧ください。

検索意図とは?分類や調べ方、分析に役立つSEOツールを紹介

ブログ記事の構成とライティングは戦略的に取り組む

ECサイトのメディア化で起こりがちなのが、目的を忘れてしまうことです。

つまり、ECサイトの集客のためにオウンドメディアのブログを更新しているのに、ECサイトへ誘導するアプローチを忘れたり、ただ解説をするだけで終わってしまっていたり。

オウンドメディアのブログでも成果(CV)を意識するようにしましょう。

そして、構成の段階で戦略的にCVへの導線を考えることをおすすめします。

たとえば、足先の冷えに悩む人が、五本指ソックスを欲しくなるような話の展開(記事の構成)、内容にするにはどうしたらよいか。

逆算して考えていくと、また違った構成になるはずです。

ただ見てもらうブログ記事でなく、成果を出すブログ記事を作りましょう。

SEO記事構成案の作り方とは?プロットを作るコツや初心者におすすめのテンプレート

良質なコンテンツ(記事)とは何か理解しておく

上位表示する良質なコンテンツとは、具体的にどのようなものを指すのか。

いざ聞かれたら、言葉に詰まる方は多いのではないでしょうか。

Googleの発言や資料からわかった「良質なコンテンツ」の定義は以下の3つです。

- ユーザーの検索目的がすぐに達成される

- 検索ユーザーに不利益を与えないとわかる

- そのコンテンツに特別な価値がある

オウンドメディアの運営やブログ記事の更新をおこなう上で、知っておくことをおすすめします。

良質なコンテンツとは何か?Googleの定義や作り方のポイントを解説

ECサイトと記事型メディアのSEO施策の違い

あらためて、ECサイトと記事型メディアのSEO施策の違いを考えてみましょう。

といっても、実はほとんど変わりません。

テクニカルSEOからはじまり、商品ページのためにキーワード選定をおこない、キーワードを説明文に盛り込み……と、おこなっていることは記事型メディアと変わらないのです。

また、さきほどお伝えしたとおり、現在は「メディアEC」といった記事型メディアを内包したECサイトが増えています。

そのため、さらに両者に違いはなくなっているといえるでしょう。

テクニカルSEOとは?コンテンツSEOとの違いや施策の種類、メリット・デメリットを紹介

ECサイトのSEOの注意点

ECサイトを運営するなかでのSEOの注意点を確認しましょう。

- SEO施策はつねにテストと効果測定をくり返す

- キーワードの検索順位は専用ツールで確認する

- 重複コンテンツやクロールエラーがないか適宜確認する

SEO施策はつねにテストと効果測定をくり返す

ここまでSEO施策を紹介してきましたが、万能なSEO施策というものは実はありません。

検索キーワードやWebサイト(ECサイト)ごとに、それぞれSEOの形があると思うとよいでしょう。

そのため、つねにテストと効果測定をくり返すことをおすすめします。

SEO効果測定とは?検証のやり方や便利ツール、見るべき指標、必要な期間を解説

キーワードの検索順位は専用ツールで確認する

基本的に、検索結果はローカル検索やパーソナライズド検索が働き、ユーザーごとに違います。

そのため、正確なキーワード順位は、チェックツールを使用するようにしましょう。

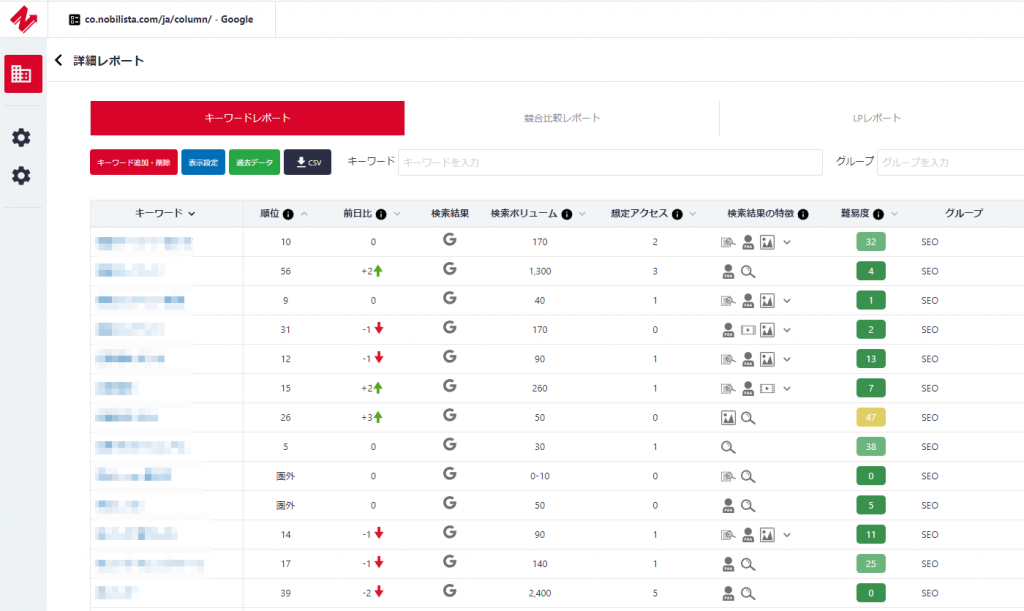

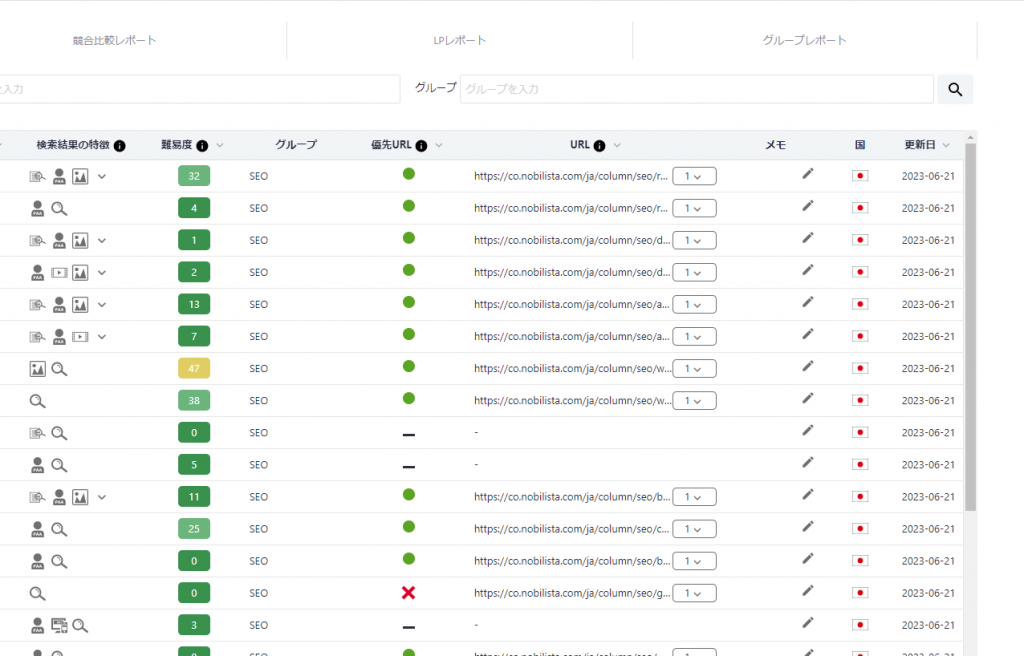

以下は、弊社が提供しているクラウド型キーワード順位チェックツール「Nobilista」です。

参考までにご覧ください。

Nobilista機能(一例)は以下の通り。

- キーワードの検索ボリューム

- 想定CTR(クリック率)

- 検索順位の比較

- 強調スニペットなど検索結果への表示状況

- キーワードの対策における難易度

- メモ機能

- 競合サイトとの順位比較

- SEO施策リマインド機能

- 順位変動アラート(変動幅の指定も可能)

- 優先URL機能(PLP機能:上位表示してほしいページを登録する機能)

- データの一括ダウンロード

※その他の機能は「Nobilistaの機能」をご覧ください。

Nobilistaはとくにその価格から、個人サイトさまや中小規模のWebサイトさまにご好評いただいています。

もちろんECサイト運営者さまにもおすすめのツールです。

まずは7日間の無料お試しをご体感のうえ、ご検討いただければ幸いです。

クレカ登録不要で7日間使い放題

重複コンテンツやクロールエラーがないか適宜確認する

ECサイトは、商品のラインナップやバリエーションの関係で、重複コンテンツ(重複ページ)が生じやすいといえます。

重複コンテンツとは、似たようなページやまったく内容の同じページが存在すること。

色やサイズ違いの商品ページのように、ECサイトではよくあることです。

基本的にGoogleが適切なページを正規化してくれるため、とくに気にする必要はありません。

ただ、検索結果に表示してほしいページがなかなかインデックスされないという場合は、念のため正規化ページを確認することをおすすめします。

場合によっては、canonical設定が必要になるかもしれません。

ちなみに、GoogleはURLごとにページを認識しているため、複数のカテゴリに同じ商品ページがある場合も重複コンテンツ扱いになります。

つまり、以下2つのURLは、内容の同じ別ページ扱いになるということです。

- https://example.com/ja/column/seo/contents-seo-technical-seo/

- https://example.com/ja/column/ec-site/contents-seo-technical-seo/

重複コンテンツを避ける方法とは?判定基準や原因別の対策方法、SEOへの影響を解説

ECサイトのSEOに関するよくある質問

ECサイトに関するSEOで、よくある質問に答えていきます。

立ち上げたばかりのECサイトでまずやるべきSEO施策は?

立ち上げたばかりのECサイトで、まずやるべきなのはテクニカルSEOです。

なかでもサイトマップの送信とインデックス登録は、最初にお話したとおり、何よりも優先しておこなうようにしましょう。

おすすめのSEOに強いECサイトプラットフォームは?

代表的なものは以下の通りです。

SEOに強いECサイトとは、要するにこれまで紹介したSEO施策ができるECサイトです。

なかでも、以下のSEO施策は最低限おこなえないと、SEOに強いとはいえません。

- キーワードの挿入(タイトル、メタディスクリプション、商品名)

- 画像のalt属性(代替テキスト)

- モバイルフレンドリー(レスポンシブデザイン)

- ページスピード

- 常時SSL化(HTTPS化)

- レビュー機能

- オウンドメディア(ブログ)の作成

- GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスとの連携

- サイトマップ作成

とくにおすすめは、カナダ発の有料ECサイト構築プラットフォーム「Shopify(ショッピファイ)」。

低コストでありつつ、SEO対策に必要な機能が標準装備。

そのため、世界中で使用されている人気のECプラットフォームです。

よくSEOに弱いといわれる「BASE(ベース)」は「ページの表示速度」が改善できるかどうかがカギといえます。

基本的に、BASEでSEOに強いECサイトを作るには、有料テンプレートを選ぶ必要があるでしょう。

ただ、Googleの無料ツール「Page Speed Insight」を使用して調べたところ、デザイン性が高いECサイトは軒並みページスピード(パフォーマンス)が遅いです。

これがSEOに弱いといわれる一番の理由でしょう。

ページ速度は、すでに触れたとおり画像の圧縮するだけでも、高い効果が期待できます。

あとは、技術的に速度を解決することができれば、なんとかなるかもしれないということで今回はBASEも紹介しました。

Webサイト表示速度の改善方法とは?読み込みスピードを計測するツールや数値の目安を紹介

ECサイトのページがなかなかインデックスされない

ECサイトのページがインデックスされない理由は3つ考えられます。

- ECサイトを立ち上げたばかりで、クローラーが来ていないため

- 重複コンテンツがあり、異なるページが正規化されているため

- コンテンツの質が低いため

くり返しになりますが、ECサイトを立ち上げたばかりの場合は、XMLサイトマップの送信かGoogleサーチコンソールでインデックス登録をおこなうようにします。

重複コンテンツや正規化が問題となっている場合は、どのページが正規化しているか、重複しているコンテンツをどうするかで対処法が変わります。

Googleにインデックスされない原因別の対策方法を解説!クローラーが来ない問題の解決方法やインデックスを促進する方法とは

上位表示してほしいページの検索順位が上がらない

ページが上位表示しない理由は星の数ほどあります。

なかでもよくあるのが以下です。

- ECサイト全体の評価が低い

- ページが検索意図に応えたものでない

- 上位サイトと差別化できていない

- YMTLコンテンツで専門家がいない

- キーワードの競合性が高すぎる

在庫切れページと販売終了ページは削除するべき?

期間限定(季節限定)の商品や一時的な欠品といった「在庫切れページ」は削除せず、再入荷通知のメールを送るといった対応がおすすめ。

その際、類似商品を案内することも忘れないようにしましょう。

一方削除しても問題ない「販売終了ページ」は、残しておいても問題ありませんが、気になるようであれば、ページを削除して404エラーを返すようにします。

もちろん、似たような商品であれば、再利用も可能です。

404エラー(Not Found)の意味とは?エラーの原因や解決方法、対処方法を解説

ECサイトのオウンドメディアにはどれくらいの記事が必要?

Googleの発言から、SEOに最適な記事数はないといわれています。

とはいえ、良質な記事が多ければ多いほど、Googleからの評価が高まるのは間違いないようです。

SEOのためには何記事必要?ページ数とSEOの関連性や記事数を増やすときの注意点

ECサイトのSEOはどれくらいで効果が見られる?

ECサイトに限らず、SEOの効果は「4か月〜1年ほど」かかるといわれています。

SEO対策の効果とは?効果が出るまでの期間や効果の高いSEO施策を紹介

ECサイトはSEO対策だけで十分か?

SEOはほかの施策と併用しておこなっていくことをおすすめします。

何より、効果が出るまで非常に時間がかかるのがSEOです。

たとえば、期間限定の商品やイベント、セールの宣伝にSEOは向きません。

短期間で露出を最大限増やしたい場合は、リスティング広告(SEM)の方が効果的といえます。

それぞれのチャネルの強みを活かして、柔軟に施策を変えていくのがよいでしょう。

SEMとは?SEOとの違いや施策の使い分けの仕方を徹底解説

関連する記事一覧