SEO

公開日2022年8月24日

更新日2024年09月27日

SEO対策におすすめの本9選!入門書/ブログ向け/ライター向けなど目的別に書籍を紹介

SEO対策の本を選ぶとき、漠然とAmazonで人気のものを選んでいませんか。

その結果が、次のようなレビューです。

「自分には難しかった。」

「当たり前のことばかりで、読む意味がなかった。」

「新鮮味に欠けた。」

実をいうと、SEOに関わる本は、そう何冊も買う必要はありません。

良書や自身に合った本を選べれば「1〜2冊」買うだけで十分。

そこで今回は、SEO対策に関する本の「上手な選び方」と「活用の仕方」を解説します。

また併せて、クラウド型検索順位チェックツール「Nobilista」を開発した弊社が、とくにおすすめするSEO対策本も紹介。

「これを買えば間違いなし」の今も読み継がれるSEO対策の「良書」や「2022年最新の本」から「これはわかりやすい」と思ったものを厳選しているため、ぜひ参考にしてみてください。

大手企業も続々導入中!

多機能型 検索順位チェックツール「Nobilista(ノビリスタ)」

Nobilistaは、365日完全自動で大量の検索キーワードの順位を計測するSEOツールです。

※7日間の無料トライアル実施中

SEO対策とは?初心者にも分かりやすく上位表示の基本的なやり方を解説

SEO対策の本の選び方

SEO対策の本を選ぶうえで、まず考えたいのが以下の点です。

- 自分が関わるサイトやSEO対策か

- 図や例が豊富でわかりやすいか

- 根拠はあるか、信頼のおけるデータか

- 出版年月は古すぎないか(とくに内容に注意)

Webでの収益活動が、当たり前となった時代。

Webマーケティングで欠かせない「SEO」の本も、膨大な数となりました。

一方、実のところそれぞれの本が扱っている内容に、大きな差はありません。

またSEOの最新情報は、ネットで検索した方が早く手に入ります。

つまり、SEO対策の本を購入する理由はあくまで、以下の2点だけです。

- (図表や例、根拠や信頼のおけるデータを見て)基礎を正確に理解するため

- 知識を振り返るための御守り本として持っておく

あとは、弊社のこの「Nobilistaブログ」を含めて、海外や国内で最新のSEO情報を扱っている情報サイトを参考にすれば、知識としては十分でしょう。

それではあらためて、SEO対策の本の選び方を紹介します。

SEO最新ニュース情報が収集できるまとめサイト一覧!日本国内・海外に分けて紹介

自身の「サイト」に特化した本を選ぶ

「ECサイトのためのSEO対策」や「アフィリエイトのSEO対策」など、自身のサイトに特化した「SEO対策」の本があれば、まずそれを選びましょう。

これは、サイトが変われば、行いたいSEO対策も変わるからです。

たとえば「ECサイト」を例に見てみましょう。

ECサイトでは、ユーザーの「レビュー(コメント)」を集めるという、SEO対策があります。

メリットは「ロングテールキーワード(3文字以上の検索キーワード)」が集められる点。

さらに、良いレビューであれば、「CV(コンバージョン:購入ボタンを押す、カートに商品を入れるなどの目標達成を指す)」への後押しとなる点です。

上記画像のレビューを見てください。

赤線の語は「着圧ソックス 黒 外にも履ける」や「着圧ソックス 妊娠中 足のむくみ」「着圧ソックス 黒 膝上」といったロングテールキーワードを拾っていることがわかります。

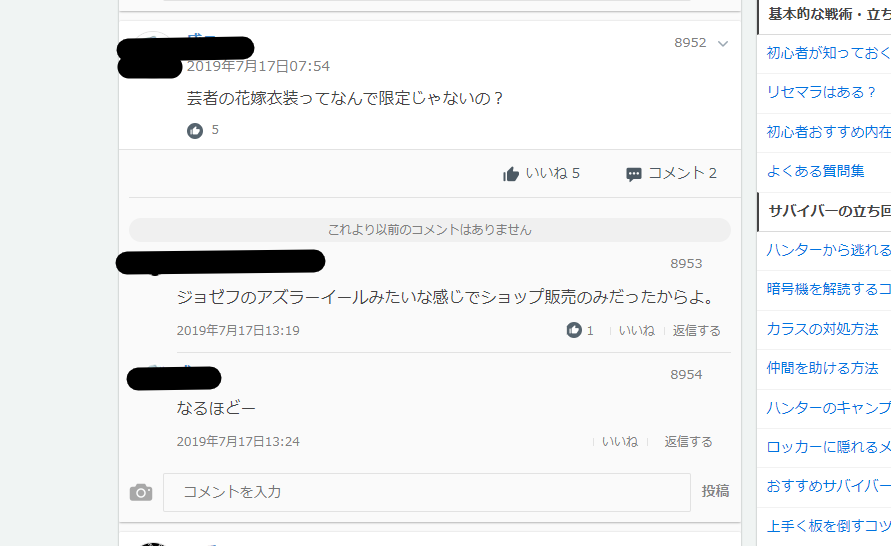

また、同じレビューでも違った効果が見られるのが、ゲームなどの「攻略サイト」です。

たとえば、ユーザーがコメント欄にキャラクターの装備について尋ねると、別のユーザーがおすすめを答えてくれるといった光景を見たことはありませんか。

参照:Game with「IdentityV (第五人格)攻略」

まさに「Q&Aコンテンツ」の役割を、コメント欄が担っている状態です。

コンテンツではカバーしきれていないユーザーをユーザー自身がカバーし、なおかつコンテンツの評価も上がるため、効果的なSEO対策だといえます。

一方、個人ブログ(アフィリエイト)では、コメント欄の設置はあまり効果がありません。

なぜなら、コメント欄が活発化しづらく、コメントがあってもSEOの効果のないもの(「役に立ちました」などの感想)や、スパムコメントが多いからです。

内容によっては炎上の恐れもあり、管理する手間もあります。

このように、サイトによってSEO対策は変わるため、自身のサイトにあったSEO対策が勉強できる本を選びましょう。

記事コンテンツSEO対策

100のチェックリスト

自身が携わるSEO対策を選ぶ

SEO対策と一口にいっても、さまざまなものがあります。

SEOは大きく「内部対策」と「外部対策」に分けられますが、多くのSEO対策は「内部対策」に分類されます。

「内部対策」とは、Webサイトの内部(構造やコンテンツなど)に対して行う施策。

この内部施策のなかにも、さまざまなSEO対策が存在します。

もちろん、幅広く知識を持っておくことは、悪いことではありません。

ただ、職種外の内容は下地となる知識がなければ、理解が難しい場合がほとんどです。

そのため、まずは自身が関わるSEOについて、じっくり学んでいきましょう。

「分厚い本」を積極的に選ぶ

「ぱっと見カラフルだし、イラストがあってわかりやすそう。」

「薄いし読みやすそう。」

「なんか経歴があってすごそうな人が書いてるから、信頼性がありそう。」

そう思って買った本が、いざ読んだらチンプンカンプン。

もしくは、わかったような、わからないような、中途半端な読後感といった経験はありませんか。

色やイラストが豊富だからといって、内容がわかりやすいとは限りません。

また、経歴がたくさんあるからといって、本の内容がかならずしも信頼できるものではないという点に注意しましょう。

わかりやすい本、信頼のおける本には、かならず以下のような特徴があります。

- 解説に「実例」「具体例」「事例」がかならずある

- 図表が豊富

- 情報に対して「根拠」が示されている

そして、このような本は総じて「分厚かったり」「サイズが大きかったり」します。

なぜなら「図表」や「例」、「根拠となるデータ」を掲載する分、ページを多く消費するからです。

分厚い本は嫌煙されがちですが、実はこのような本こそ、ページを割いて丁寧に解説してくれています。

ぜひ一度、分厚い本も手に取ってみてください。

出版年月が「古すぎる場合」は注意

SEOの本質(基礎)は昔から変わっていませんが、細かい内容はアルゴリズムのアップデートとともに変わっています。

そのため、出版年月が古い本は、よく内容を確認しましょう。

今ではペナルティとなる「ブラックハットSEO」を推奨している本があったり、間違った知識(「被リンクは今も業者がおすすめ」など)が書かれているものは避けてください。

SEO対策は意味がない?必要な施策と効果のない施策をまとめて紹介

【初心者】SEOの基礎知識が学べる本

SEO対策の基礎が学べる、おすすめの入門書を紹介します。

ところで、まず「SEOの基礎ってどの範囲まで?」と感じる方は多いのではないでしょうか。

意見が分かれるところですが、弊社では以下の範囲としています。

- SEOとは何か

(SEOの本質や考え方) - SEOはなぜ必要なのか

(効果やほかのWebマーケティング施策との違い) - Webサイトがユーザーの目に触れるまでのこと

(検索エンジンの仕組み) - 上位表示をするための基礎知識

(検索キーワードの調べ方、コンテンツ作りに必要な知識、被リンクについてなど)

これらはすべて、サイトや職種問わず、Webに携わるのなら知っておきたい知識です。

10年つかえるSEOの基本(2015年)

◎目次

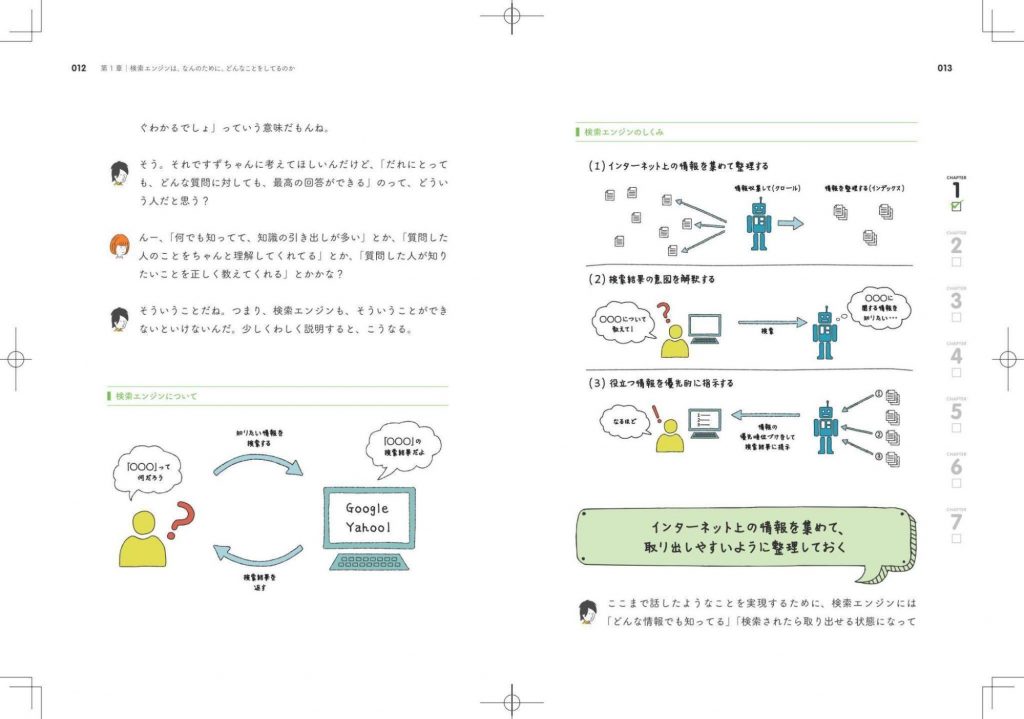

- 第1章 検索エンジンは,なんのために,どんなことをしてるのか

- 第2章 検索する人の気持ちと行動を考えてみよう

- 第3章 検索キーワードを見つけよう

- 第4章 検索キーワードをサイトに反映させよう

- 第5章 コンテンツを作ろう

- 第6章 リンクを集めよう

- 第7章 SEOを「売り手目線の販促活動」と考えてはいけない

- おわりに 検索エンジンの進化とこれからのSEO

出版年月が2015年と古いのにもかかわらず、今なお読まれ続けている良書です。

ページ数もそれほど多くないため、まずSEOについて軽く触れてみたい、という方におすすめ。

キャラクターの短い掛け合い、ほんわかしたイラスト調の図説。

それらを駆使した、わかりやすい解説が人気です。

さらに「10年使える」というとおり、SEOの本質である「ユーザーのための検索エンジン」ということを、しっかり解説しているのも評価されている点でしょう。

SEOの本質を理解しているかどうかで、Webサイトやコンテンツの寿命がそれこそ10年、20年変わります。

実のところ、内容のほとんどは、SEO対策に関わる本なら、大抵はじめに触れる部分です。

そのため、あとでテクニカルSEOやSEOライティングの本を買った際に、内容が重複している可能性は高いでしょう。

ただ、それでも一読してほしいくらいには、コンパクトかつ的確に、SEOというものを解説してくれています。

まさに、手元に持っておいて、何度でもくり返し読み返したい本の筆頭です。

- 【価格】 1,628円(税込)

- 【著者】 土居健太郎

- 【出版社】 技術評論社

- 【出版年】2015

いちばんやさしいSEO入門教室(2017年)

◎目次

- Chapter 1 SEOってなに?~基礎知識編~

- Chapter 2 キーワードを決めよう~SEO準備編~

- Chapter 3 SEOに最適なWebサイト制作~サイト構築編~

- Chapter 4 良質なコンテンツの作り方

- Chapter 5 良質なリンクの集め方~リンク対策編~

- Chapter 6 業種別・目的別のSEO

- Chapter 7 Webサイトを分析する

- Appendix SEOに関するアドバイス付きの用語集

「10年つかえるSEOの基本」よりも、2年後に出版されているため比べると新しい内容が盛り込まれています。

- サイト構築

- Webサイトの分析(GoogleコンソールやGoogleアナリティクスなど)

- モバイルフレンドリー

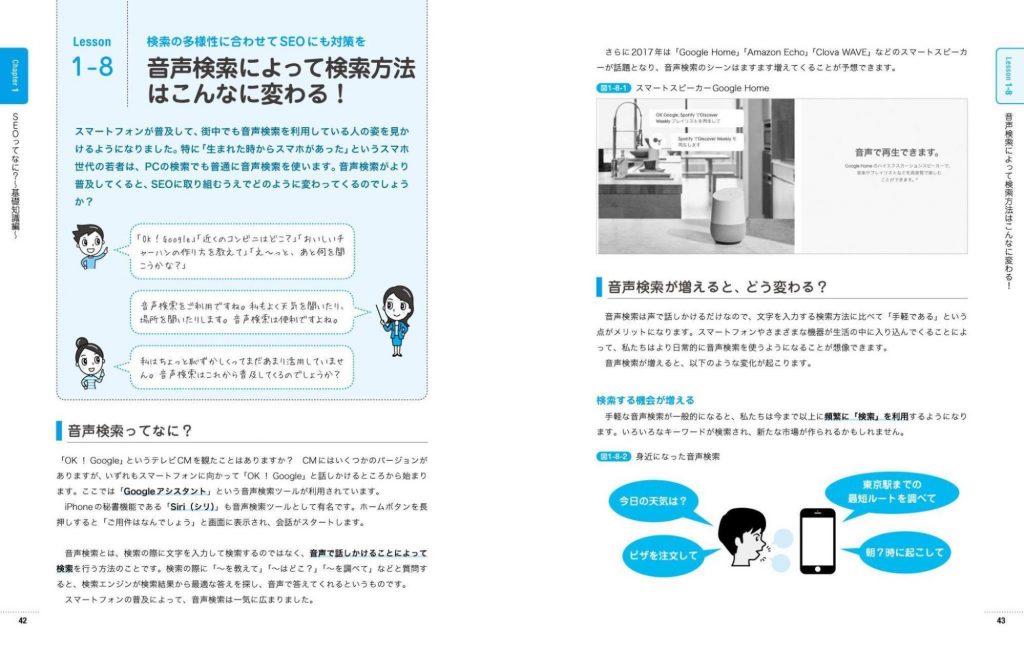

- 音声検索

- 動画SEO

- SNSとの関わり合い

どちらかといえば、サイト構築~コンテンツ作り~Webサイトの分析まで行う、Web担当者やディレクター、自身でサイトを運営するブロガー(アフィリエイター)向けの内容。

業種別や目的別のSEOについて、知ることができるのもおすすめです。

- 【価格】 2,035円(税込)

- 【著者】 ふくだたみこ、株式会社グリーゼ

- 【出版社】ソーテック社

- 【出版年】2017

【中級以上】内部施策・テクニカルSEOが学べる本

ここでは「コンテンツSEO」や「テクニカルSEO」など、Webサイトの構造やコンテンツの構築など内部施策に関するSEO対策本を紹介していきます。

「コンテンツSEO」は主に、Web運営者やディレクター、ブロガー。

「テクニカルSEO」は主に、コーダーやWebデザイナーが関わる部分です。

ただし、Web担当者やブロガーも、テクニカルSEOの知識は持っておくべきでしょう。

テクニカルSEOの代表的な対策は、こちら。

- Webページがすぐ表示されるよう、サイトの軽量化を行う(表示速度の改善)

- クローラーがサイトへ来やすいようにし、素早いインデックスを促す

- モバイルフレンドリーへの対応(スマホ最適化)

- リッチスニペット対策(構造化データの作成)

- セキュリティ面の対応(「https: 」化など)

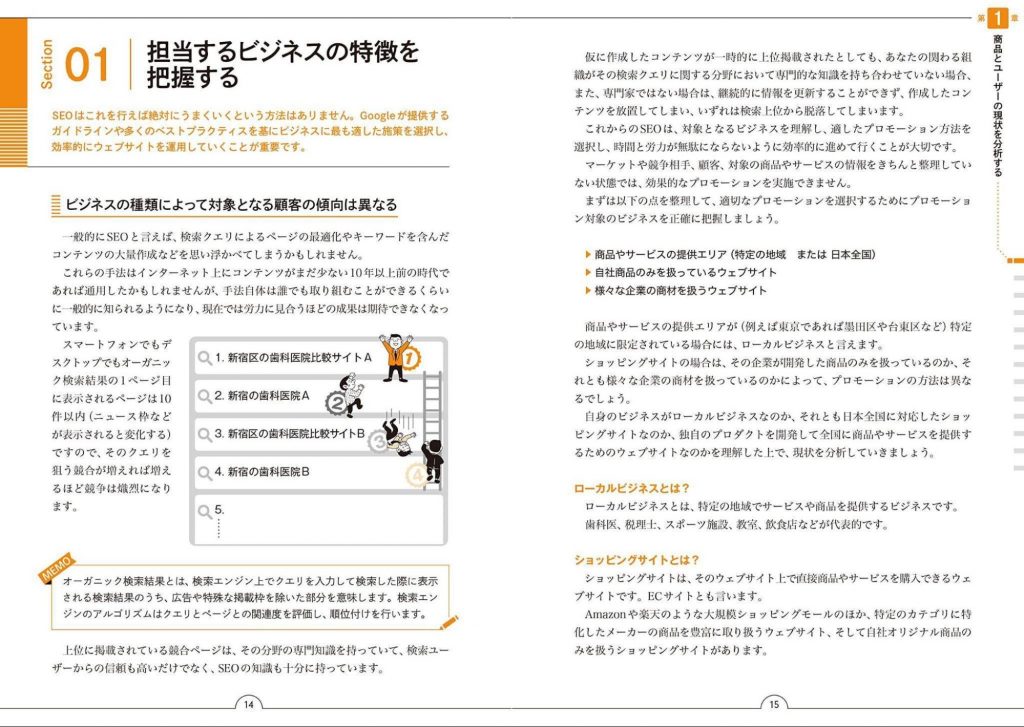

分析が導く最新SEOプラクティカルガイド(2022年)

画像:Amazon「分析が導く 最新SEOプラクティカルガイド」

◎目次

- 第1章 商品とユーザーの現状を分析する

- 第2章 適切な施策を選択する

- 第3章 自身のウェブサイトの現状と課題を把握する

- 第4章 競合とターゲット検索ユーザーの状況を調べる

- 第5章 検討した施策と分析をもとにコンテンツ作成のプランを練る

- 第6章 コンテンツライティング

- 第7章 オンページSEO

- 第8章 ローカルSEO

- 第9章 テクニカルなSEO

- 第10章 被リンクの獲得と活用方法

- 第11章 検索順位の計測方法と改善施策

- 第12章 そのほか定期的に監視すべき指標と施策への応用

- 第13章 初期の計画達成後の取り組み

企業サイトのSEOを学びたいのならこちら。

Webマーケティングやプロモーションという立ち位置が強いため、どちらかというと、企業サイトを運営するWeb担当者におすすめの内容です。

商品(商材)やユーザーの分析といった、Webマーケティングの基礎知識も盛り込まれているのが特徴。

ただ、SEOについても、かなりしっかり学べます。

とくにWebの運営計画や分析方法、またコンテンツの改善方法は、ぜひWeb担当者なら知っておきたい部分。

これからWebサイトを立ち上げたいと考えている企業にとって、心強い見方となる本でしょう。

画像:Amazon「分析が導く 最新SEOプラクティカルガイド」

- 【価格】2,640円(税込)

- 【著者】野澤 洋介

- 【出版社】技術評論社

- 【出版年】2022

現場のプロから学ぶSEO技術バイブル(2018年)

画像:Amazon「現場のプロから学ぶ SEO技術バイブル」

◎目次

- Chapter1 SEOの基本

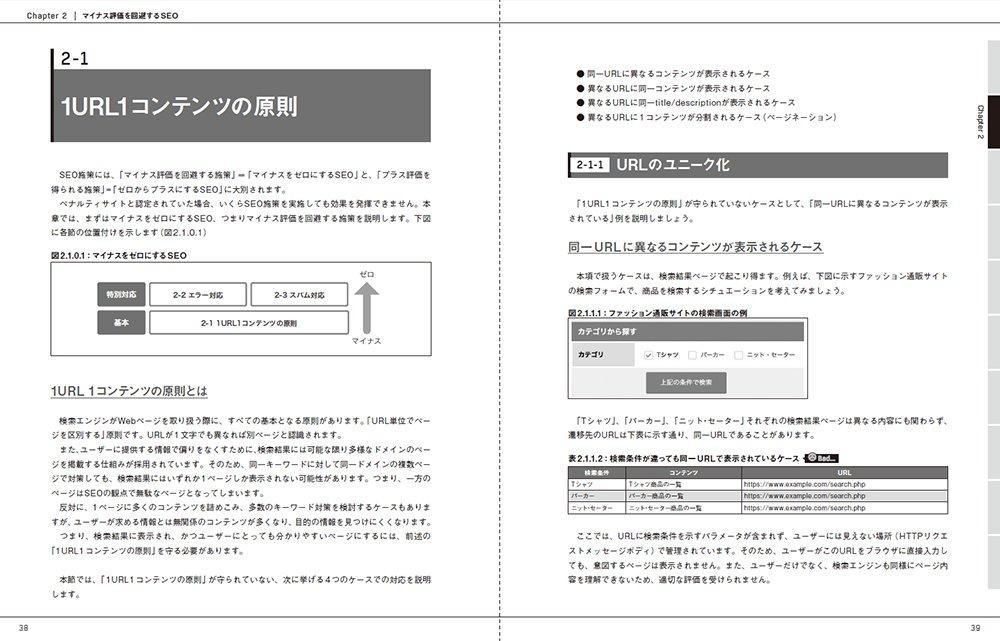

- Chapter2 マイナス評価を回避するSEO

- Chapter3 サイト構造・リンク構造

- Chapter4 Googlebotの制御

- Chapter5 セマンティックなマークアップ

- Chapter6 サイトの高速化

- Chapter7 HTTPS化・モバイル対応・AMP対応

- Chapter8 コンテンツSEO

- Chapter9 リンクビルディング・サイテーション

- Chapter10 モニタリング・保守

こちらも、テクニカルSEOや内部施策の良書として、企業サイト・個人サイト問わず、選ばれている本です。

前半はコーダーやWebデザイナー向けの内容。

後半は、コンテンツSEOやWeb分析・改善といった、Web担当者向けの内容。

SEOの基礎知識や検索エンジンの仕組みにもしっかり触れているので、基礎の振り返りとしても活用できます。

400ページを超える大ボリュームの一冊ですが、その分、知識量もダントツ。

画像:Amazon「現場のプロから学ぶ SEO技術バイブル」

- 【価格】 3,278円(税込)

- 【著者】 西山 悠太朗、 小林 睦

- 【出版社】マイナビ出版

- 【出版年】2018

記事コンテンツSEO対策

100のチェックリスト

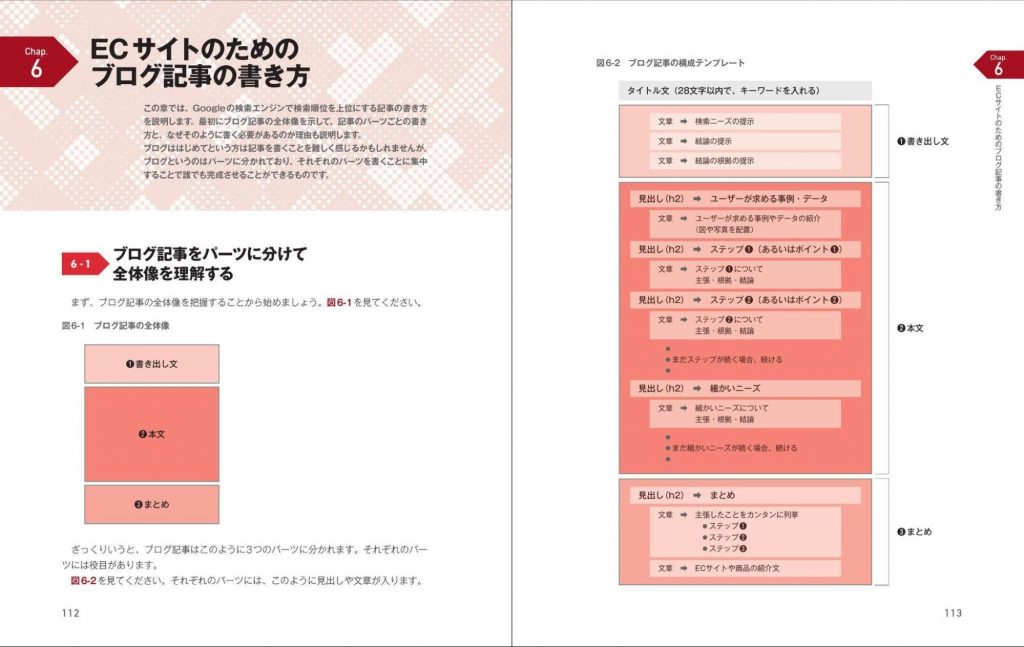

10万PVを生む ECサイトのSEO(2022年)

◎目次

- Chapter 1 ECサイト運営にSEO対策が欠かせない理由

- Chapter 2 いまECサイトに導入する3つのSEO戦略

- Chapter 3 商品ページを充実させてSEOを強化する

- Chapter 4 ブログ施策を実施するための準備

- Chapter 5 書く前にこれだけは押さえるブログ記事の特徴

- Chapter 6 ECサイトのためのブログ記事の書き方

- Chapter 7 ブログ記事で成果を出すための工夫

- Chapter 8 集客の実現からECサイトの売上につなげる

ECサイトで集客することに特化した、SEO対策の本です。

ECサイト運営者が気になる「販売終了した商品ページは削除するべき?」といったことや、「写真は10枚以上登録する」など、かゆい所に手が届く内容が豊富。

また、商品説明文やECサイトのブログ記事の書き方にも触れているため、ECサイト運営に携わるWebライターの方にもおすすめです。

- 【価格】 2,420円(税込)

- 【著者】 井幡 貴司

- 【出版社】技術評論社

- 【出版年】2022

【ブロガー・ライター向け】SEOライティングが学べる本

コンテンツ制作や記事執筆をメインに行うブロガーやWebライターには「SEOライティング」に特化した本がおすすめです。

SEOライティングのコツとは?初心者にも分かりやすく書き方の手順を紹介

沈黙のWebライティング(2022年)

画像:沈黙のWebライティング

◎目次(解説部分)

- SEOを意識したコンテンツを作るカギ

- SEOに不可欠な重要キーワード

- 「USP」を最大限に活かすコンテンツ

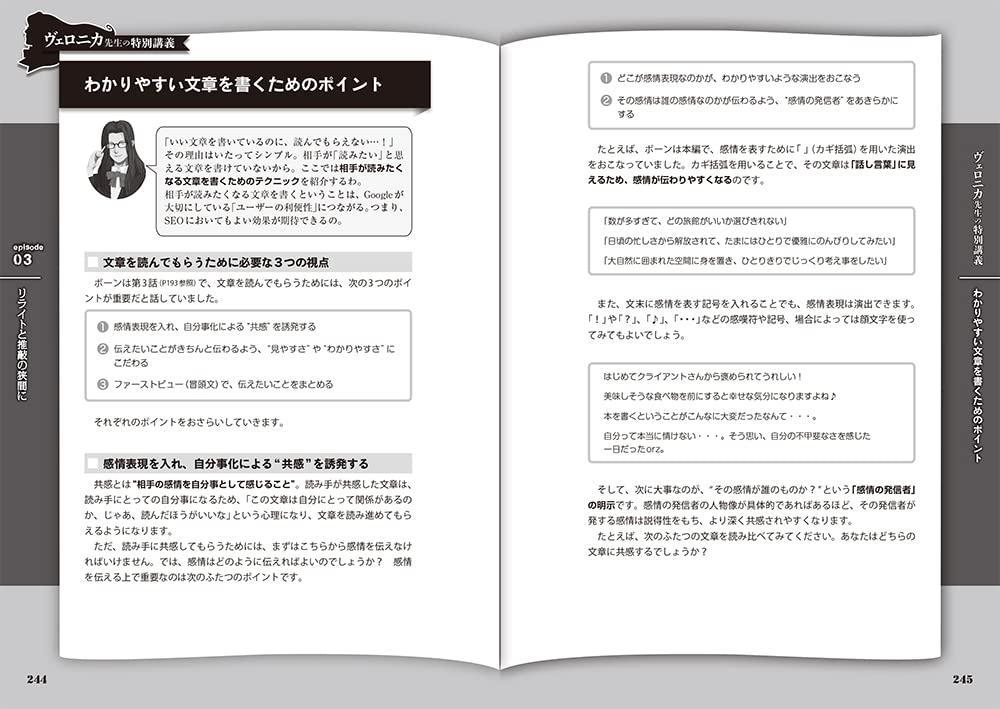

- わかりやすい文章を書くためのポイント

- 論理的思考をSEOに結び付ける

- オウンドメディアに必要なSEO思考

- SEOに強いライターの育成法

- バズにつながるコンテンツ作成のコツ

Webの専門書といえば、まず挙がる「沈黙の」シリーズ。

その「沈黙のWebライティング」が、2022年4月に改訂版としてさらにパワーアップしました。

マンガのようなストーリー展開に、個性的なキャラクターの掛け合いはそのまま、初心者も楽しくSEOライティングを学ぶことができます。

「参考書のような専門書はいやだ」「文字をたくさん読みたくない」という方におすすめです。

良い意味で、勉強という感じがありません。

分厚いものの、1ページ1ページは、余白を多めにとった会話シーンがほとんど。

またところどころ、解説をまとめたページもあるため、ストーリーしか頭に残らないということもありません。

基礎的なSEOライティングの知識は、しっかり網羅されているためご安心を。

- 【価格】 2,310円(税込)

- 【著者】 松尾 茂起

- 【出版社】 MdN BOOKS

- 【出版年】2022

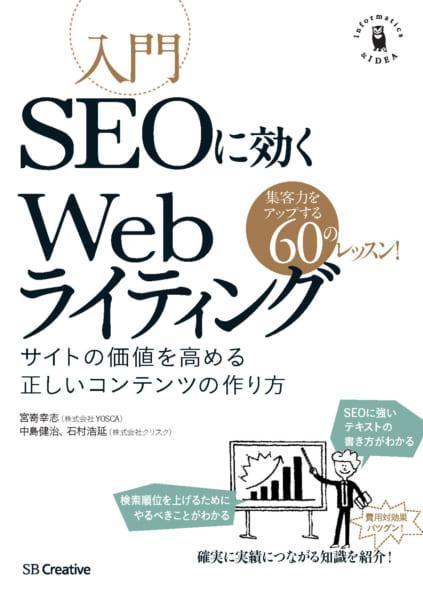

入門SEOに効くWebライティング(2015年)

◎目次

- Chapter1 検索上位を目指すために必要な知識

- Chapter2 目的に合わせたWebサイトの企画

- Chapter3 目的別の執筆テクニック

- Chapter4 効果を高める編集テクニック

- Chapter5 Webサイト構成の最適化を行う

- Chapter6 SEO効果を測定する

SEOライティングに必要な知識を網羅しつつ、コンテンツSEOやテクニカルSEOについても触れられる一冊。

そのためWebライターはもちろん、Web担当者にもおすすめできます。

この本をじっくりと読み込めば、基礎はマスターしたといっても良いでしょう。

- 【価格】 2,035円(税込)

- 【著者】 宮嵜 幸志、中島 健治、石村 浩延

- 【出版社】 SB Creative

- 【出版年】2015

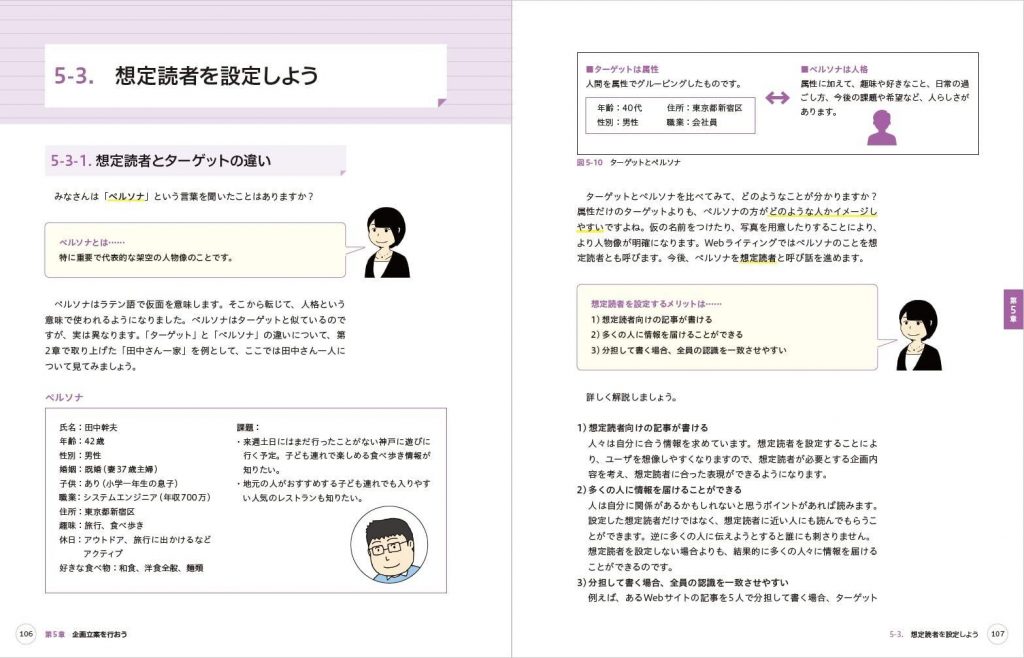

一生使えるWebライティングの教室(2022年)

◎目次

- 第1章 なぜWebライティングを学ぶのか?

- 第2章 検索エンジンの上位表示の方法を知ろう

- 第3章 キーワードを調査しよう

- 第4章 調査分析を行おう

- 第5章 企画立案を行おう

- 第6章 Webライティング、基本を知ろう

- 第7章 Webライティング、実践してみよう

- 第8章 Webライティング、見直しをしよう

- 第9章 Web記事のタイトルを作成しよう

- 第10章 応用的なあれこれ

SEOを考慮したWebライティングについて、やさしく解説してくれる一冊。

副題の「10代から大人まで~」のとおり、とにかくわかりやすい表現が特徴。

たとえば「SNS」という用語に対しても、注釈が入っているほどです。

はじめてSEOライティングやWebライティングに触れる「超初心者」や手っ取り早くSEOライティングについて学びたいという方におすすめ。

- 【価格】 2,409円(税込)

- 【著者】 片桐 光知子

- 【出版社】マイナビ出版

- 【出版年】2022

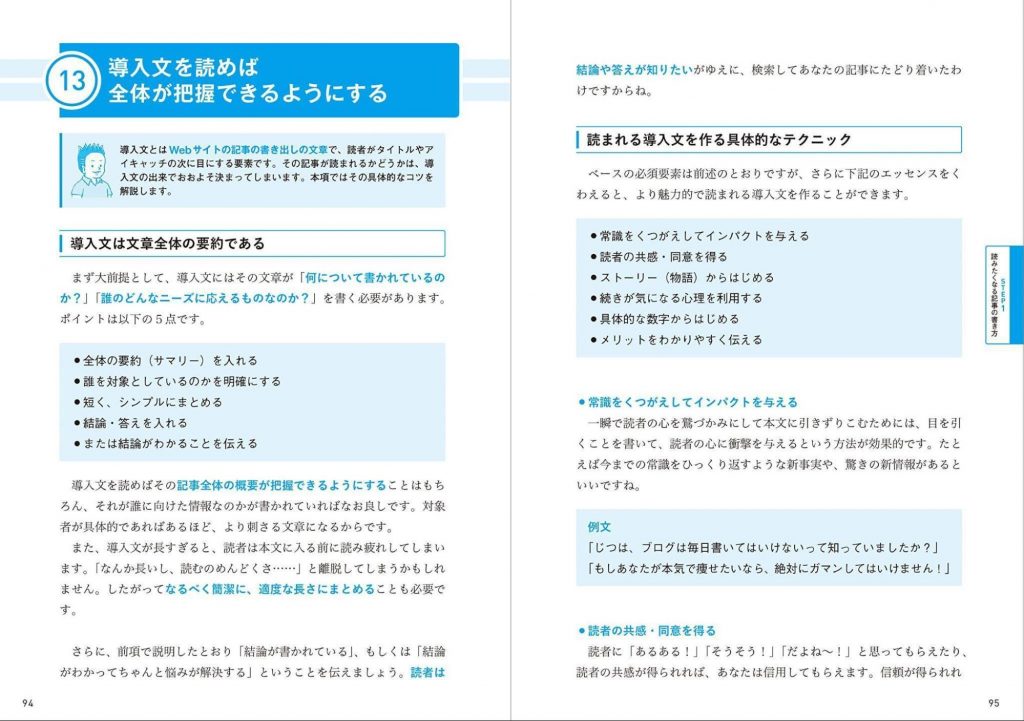

マクサン式Webライティング実践スキル大全(2022年)

◎目次

- STEP0 有益なコンテンツの考え方

- STEP1 読みたくなる記事の書き方

- STEP2 SEOライティング成功法則

- STEP3 E-A-Tの強化方法

- STEP4 推敲・リライトの手順

- STEP5 ブログ収益化の戦略

実際にブログ収益化に成功している、副業ブロガーの豊富なノウハウが光る一冊。

ここにしかないデータもあり、ブロガーだけでなくWebライティングやサイト運営を行っている人にもおすすめできます。

- 【価格】 2,200円(税込)

- 【著者】 マクリン、サンツォ

- 【出版社】大和書房

- 【出版年】2022

SEOの勉強は本を読むだけでいい?

SEO対策の本を読むだけでなく、「実際にやってみる」ことが大切です。

そして、やったあとの成果は、かならず追いましょう。

それをやって、どれくらい順位が変わったか。

どれくらい、PV数(閲覧数)に影響が出たか。

効果が出ないのなら、何がよくなかったか。

検索順位を追うツールは、現在有料のものしかありませんが、安いものでもかまいません。

導入することで、些細な変化に気付くことができます。

弊社「Nobilista」は、クラウド型のなかで最安値の検索順位チェックツールです。

パーソナルプランは「990円/月(税込)」。

クレカ登録不要で7日間使い放題

クラウド型であれば、自動で順位を追ってくれ、いつでも好きなときに順位を確認することができます。(インストール型はPCを起動して、読み込みをするまで順位がわかりません)

競合の状態であったり、自身のサイトの状況だったり。

些細なことが、サイトに影響していることはよくあります。

そういった些細なことに気付けるかもまた、SEOを成功させる鍵といえるでしょう。

SEOの勉強方法|初心者が最初に読むべき資料や書籍をリストアップ

関連する記事一覧