SEO

更新日2025年12月11日

公開日2023年6月20日

わかりやすい文章の書き方・コツとは?10の基本ルールと簡潔で正しい文章の作り方

ほとんどすべての人が、文章を書くことができるでしょう。

しかし、単に文章が書けることと、上手にわかりやすく書けることとは同じではありません。

わかりやすい文章を書くには、一定の知識や手法が必要です。

それ無しに文章を書いてしまうと、相手に伝わりにくくなってしまいます。

そこでこの記事では、わかりやすい文章の書き方やコツを10個に絞ってお伝えいたします。

- 書く前に伝える内容を明確にして準備をしよう

- 不要な言葉を使わない

- 言葉を言い換える

- 漢字・ひらがな・カタカナの使い方

- さらに伝わる文章にするには?

- 一文は短く、一文一義を徹底する

- 文頭と文末での注意点

- 主語と述語の注意点

- 読点の使い方

- 書いた後の推敲や修正

書き方のコツさえ覚えれば、誰でもわかりやすい文章を書けるようになります。

Webサイトやブログ、ビジネスで使う書類やメールを書くときに役立ててください。

大手企業も続々導入中!

多機能型 検索順位チェックツール「Nobilista(ノビリスタ)」

Nobilistaは、365日完全自動で大量の検索キーワードの順位を計測するSEOツールです。

※7日間の無料トライアル実施中

SEOライティングのコツとは?初心者にも分かりやすく書き方の手順を紹介

わかりやすい文章とは?

そもそも、「わかりやすい文章」とは、どのような文章を指すのでしょうか?

それは、「伝えたいことを確実に相手に届けられる」文章です。

読んでいて理解しやすく、ストレスなく読み進められる文章とも言えるでしょう。

理解しやすくければ、誤解されることもなく、相手に言いたいことが伝わります。

読みやすければ最後まで読んでもらえ、言いたいことがより伝わるでしょう。

逆に、どんなに読みやすくてもテーマが曖昧では、何を伝えたいのかわからなくなります。

一文一文が読みにくくても、わかりやすい文章とは言えません。

わかりやすい文章はなぜ重要なのか?

インターネットが発達し、仕事でもプライベートでも、パソコンやダブレットなどのデジタル環境の整備が進みました。

多くの人がSNSや電子メールを使い、業務に関する報告やレポートもテキストベースで行うようになっています。

これまでなら電話で済ませていたことも、文字に書いて相手に送る方法に切り替わっているでしょう。

企業が行うWebサイトでの情報発信や、顧客へのサポートも同様です。

そのため、これまで以上にわかりやすい文章を書くことが重要となっています。

Webライティングとは?基本的な書き方やコツ・テクニック、役立つ本を紹介

文章力を高めるステップ

より良い文章を書くには、全体の構造や、そもそも誰に向かって書くかという視点が重要です。

そのためのステップを、最初に説明しておきましょう。

- 書く前:文章の目的を考え、情報を用意し、構成を考える

- 書く時:手法や注意点を理解する

- 書いた後:推敲や改善を行う

わかりやすい文章=簡単な文章ではない

わかりやすい文章は、必ずしも簡単な文章とは言えません。

例えば、「今週中にお願いいたします」では、「今週中」が金曜なのか土曜なのか日曜なのか、わからないこともあるでしょう、

金曜でも、厳密な時間が書いてあるわけではありません。

同様に、SEOの方法を説明する時、「読者のニーズに応える文章を書きましょう」だけで終わってしまったらどうでしょう?

極めて簡単な書き方ですが、具体的に何をしたら良いのかわかりません。

むしろ、大きな情報量を上手に伝えるためにこそ、わかりやすい文章の書き方のコツがあるのです。

1、書く前に伝える内容を明確にして準備をしよう

伝える内容とは?:テーマやキーワードを決める

最初にすべき事は、どんな内容を伝えるのか、テーマやキーワードを決めることです。

漠然としたテーマで書き始めると、内容も漠然としたものになります。

何を伝えるために文章を書くのか?徹底的に突き詰めて考えることが必要です。

テーマを決めたら、そこに紐付くキーワードを書き出しましょう。

伝えるべきテーマやキーワードが明確になると、収集すべき情報も明確になります。

Webサイトやブログで使う文章を書く場合、キーワードは検索に紐付く、極めて重要な存在です。

似たようなサイトを調べ、どのようなキーワードが使われているか確認しましょう。

SEOキーワード選定のやり方・コツとは?初心者に役立つ便利ツールも紹介

誰に向けて書く?:子供なのかビジネスマンなのか

次に、誰に向かって文章を書くのかを定めます。

小学校に上がったばかりの子供に伝えるのと、百戦錬磨のビジネスマンに伝えるのとでは、似たような内容でも書き方が異なるはずです。

ビジネスマンが相手でも、社内に向けて使う文章と一般の顧客に向けた文章とでは、同じ書き方にはならないでしょう。

必要な情報を集める:普段からのインプットも大事

ターゲットが変われば、収集すべき情報の内容も変わります。

一定以上のレベルの人に向けて書くなら、基礎的な知識に関する説明は概ね不要です。

しかし、その分野においてまったくの初心者に向けて書くなら、初歩の初歩から説明しなくてはなりません。

収集すべき情報も誰に向かって書くかで、変わってくると言うわけです。

普段からネットや書籍などで情報を収集することも重要です。

直接的に役立つだけでなく、文章の書き方や全体の構成等を学べます。

記事コンテンツSEO対策

100のチェックリスト

論理構造を決める:構成と見出し、アウトラインなど

必要な情報が集まったら、どのようにして伝えるか、全体の構成を設定します。

大まかな流れを作り、個々の見出しを考え、最終的に矛盾のない論理構造になるよう設計しましょう。

Webサイトやブログの文章を書く場合は、重要なキーワードを見出しに入れ込むことも必要です。

具体的には、h2タグからh3タグまでを中心に使いましょう。

h3タグで収まらない場合、その下にh4タグなどの小見出しを並べますが、見出しとして使えるのはそこまでと考えてください。

構造が複雑になると読み手にとって理解しにくくなります。

SEO的にも、重要な見出しとして解釈されるのは、おおむねh4タグまでです。

見出しごとにどの程度の文字数にするかも、ある程度考えておきましょう。

重要でない部分に文字数を使いすぎると、全体のバランスが崩れます。

SEO記事構成案の作り方とは?プロットを作るコツや初心者におすすめのテンプレート

具体的な文章構成:最初に結論がおすすめ

日本では、「起承転結」という文章構成が有名です。

物語や4コマ漫画などでよく見られ、多くの人になじみがあるでしょう。

ただし、スピード感が著しい現代では、結論まで時間がかかると最後まで読んでもらえない危険があります。

そこでオススメなのが、最初に結論を持ってくる構成です。

最近よく見られるのが、結論を最初に述べる「PREP法」と呼ばれる構成でしょう。

特にビジネス分野では、伝えたいことが相手に明確に伝わるとされ、人気があります。

PREPは、「Point・Reason・Example・Point」の頭文字をとったものです。

- Point(結論):「◯◯は✕✕です」

- Reason(理由):「なぜなら◯◯という根拠があるからです」

- Example(具体例):「実際にこのような例があります」

- Point(結論):「つまり◯◯は✕✕だということです」

例えば、以下の文章はPREP法が使われていない文章です。

「ユーザーは知りたいキーワードを検索エンジンに打ち込みます。

するとキーワードと関連性のあるWebサイトが表示されます。

そのため、キーワードを意識して文章を書きましょう。」

それよりも、以下のようにPREP法が使われた文章の方がわかりやすいでしょう。

「キーワードを意識して文章を書きましょう。

なぜなら、ユーザーは知りたいキーワードを検索エンジンに打ち込むからです。

そのキーワードと関連性があれば、Webサイトが表示される可能性があります。」

見出しに沿って文章を書く:読み手に合わせた書き方をする

全体の構造が決定したら、見出しに沿って順番に文章を書いていきます。

重要なのは、ターゲットに合わせた表現を用いることです。

一般の人に難しい専門用語を使っても、わかりにくくなります。

しかし、同じ業界の人に仕事用の文章を書くなら、互いに知っている業界用語を使ったほうがわかりやすいでしょう。

よく言われるのが、年齢や性別、職業などを考えましょうというものです。

しかし、わかりやすい文章を書くという点では、読み手の知識レベルの方が有効です。

例えば、野球に関するテーマの文章にサッカー選手のエピソードを入れても、読み手に伝わるかどうかわかりません。

2、不要な言葉を使わない

ここからは、実際に文章を書くときのコツや注意点の説明をしていきます。

まず、文章全体で注意しておくべきことを、お伝えしましょう。

不要な単語や言い回しを避ける

最初に意識してほしいのは、余計な情報は削った方が読みやすいことです。

あってもなくても良い単語や言い回しは、避けましょう。

例えば下記のようなものです。

- 注意するということが必要です→注意が必要です

- その件については私が対応します→その件は私が対応します

- AだけではなくBもあります→AとBがあります

「〜ということ」「〜である」「~については」などは多用しないようにしましょう。

二重否定を避ける

否定の言葉を重ねることを、「二重否定」と言います。

- その納期であれば出来ないこともありません→その納期なら出来ます

- キーワードを入れないのは得策ではありません→キーワードを入れましょう

二重否定は柔らかい表現になる反面、伝わり方が弱くなります。

不要な修飾語を避ける

あえて使わなくても良い修飾語は、使わない方がシンプルでわかりやすくなります。

例えば、下記のようなパターンです。

- これは私から見ても非常に驚異的な成功事例です→これは成功事例です

特殊さを表現するなら、具体的なデータを示すなど客観性を用いましょう。

- これは私から見ても非常に驚異的な成功事例です→確率3%の成功事例です

重言を避ける

重言とは言葉の重複表現で、文法的な問題がある他、読み手に文章力のなさを印象づけます。

有名なのは、「頭痛が痛い」「馬から落ちて落馬した」などで、それぞれ「頭痛がする」「落馬した」が正しい表現です。

他にも、次のようなものが重言に当たります。

- まだ未定です→未定です

- 後で後悔する→後悔する

- 過半数を超える→過半数に達する

指示語を避ける

指示語とは、「この」「その」「それ」などです。

国語のテストでも「文中のどの部分を指しますか?」という問題は定番でしょう。

時に読み手を迷わせてしまいます。

例えば、以下のように削除しても問題のないケースは多いものです。

トラブルが発生し、その影響で、その前に入っていた他の作業が遅延し、このような問題が起きました

↓

トラブルの影響で他の作業が遅延し、問題が起きました

3、言葉を言い換える

削除するだけでなく、言葉の言い換えも、わかりやすさに繋がります。

下記のようなことに注意しましょう。

曖昧な表現を言い換える

曖昧さがある場合、適切に言い換えましょう。

特に、具体的な数字に置き換えが可能な場合は、積極的に言い換えます。

- 日本には多くの市区町村がある→日本には1,700を超える市区町村がある

- 今回はいつもより早めに注文してください→今回はいつもより2日早く注文してください

- 売上が大きく伸びました→売上が4倍以上に伸びました

冗長性のある言い方を言い換える

重言ではないものの、似たような言葉を並べると、文に締まりがなくなります。

一言で通じる場合は、言い換えましょう。

- お昼の12時に来てください→正午に来てください

「正午」には「お昼の12時」という意味があるので、言い換えが可能です。

専門用語を言い換える、説明を加える

読み手は自分の知らない言葉が出てくると、読む意欲を失います。

専門外の人に伝える場合、難しい用語はできるだけ使わず、伝わりやすい言葉に言い換えましょう。

言い換えが難しい場合は、説明を加えます。

例えば「SEOが重要です」なら、以下のような説明も可能です。

- SEO(検索エンジンへの最適化)が重要です

- 検索結果で上位表示を狙うため、検索エンジンへの最適化を行うSEOが重要です

記事コンテンツSEO対策

100のチェックリスト

略語や流行語を言い換える

略語や流行語もターゲットの認知とズレると、伝わりにくくなります。

あくまで、読み手の認知との合致が必要です。

- アプデ→アップデート

- MTG→ミーティング

- CFO→最高財務責任者

- ガクチカ→学生時代に力を入れたこと

- 推し→人に薦めたいほど気に入っている人物

もしくは専門用語と同じく、説明を併記しましょう。

受動態を言い換える

受動態とは受け身表現のことで、「作られる」「使われている」など、主語が自分ではない状態です。

文章の勢いを失わせるので、できるだけ能動態に言い換えましょう。

- 道路は猫によって横切られました→猫が道路を横切りました

- 朝食はお母さんによって作られました→お母さんが朝食を作りました

上記のような例は少し極端かもしれませんが、要は、何が主役になって行動を起こしたかです。

- 営業で10社の見込み客が発生しました→営業担当が10社の見込み客を獲得しました

- 弊社では多くのツールが使用されています→弊社では多くのツールを使用しています

表記の揺れを言い換える

文章中で同じ意味を持つ言葉は統一しましょう。

例えばウェブでは「WEB・Web・web」など複数の表記があり、どれが正解と言うわけではありません。

しかし表記がバラバラでは全体の可読性を下げます。

その言葉に詳しくない人の場合、違う意味の言葉では?と思うこともあるでしょう。

下記のような言葉も、複数の表記ができる例です。

- お母さん、母親、ママ

- パソコン、PC、コンピュータ

- 林檎、りんご、リンゴ

他に、以下のようなものは、同じ使い方をする時もあれば、厳密に意味を分けて使うこともあるでしょう。

- 顧客、ユーザー、消費者、カスタマー

4、漢字・ひらがな・カタカナの使い方

見た目のわかりやすさには、漢字・ひらがな・カタカナのバランスも重要です。

適度に漢字をひらく

漢字が多いと全体的に硬い印象となり、読みやすさを損ねがちです。

漢字をひらがなにすることを「漢字をひらく」と表現しますが、ある程度難しい漢字は、ひらきましょう。

- 有難う御座います→ ありがとうございます

- 漸く→ようやく

- 所謂→いわゆる

一方、四字熟語や固有名詞などは、ひらがなにすると逆に意味がわからなくなることもあります。

その場合は、漢字のままで問題ありません。

カタカナを効果的に使う

漢字とひらがなの中にカタカナが混じると、読み手の目を引きやすくなります。

強調したい部分や、文章にリズムをつけたい時、カタカナを効果的に使いましょう。

- わかりやすい文章を書くコツ

- 予想外の成果を出せたワケ

上記のように、タイトルや見出しにカタカナを入れるのも効果的です。

全体としては、3割程度が漢字で、残りがひらがなとカタカナだと読みやすいでしょう。

5、さらに伝わる文章にするには?

文章が長くなったら、要約や段落を活用してわかりやすい文章にしましょう。

説明が長くなったら要約を入れる

物事を丁寧に伝えようとすると、説明が長くなってしまうことがあります。

専門用語や専門知識を伝える場合も、それだけでは伝わりにくい場合があるでしょう。

そのような時は、「つまり〜」「要するに〜」「ひとことで言えば〜」など、わかりやすい表現で要約します。

たとえや例文を使って説明する

伝えたいことをそのまま説明するだけでは、具体的なイメージが浮かばないこともあります。

わかりやすいたとえや例文を使いましょう。

この記事の中でも、多くの例文を使って説明をしています。

実際に具体的な例を示せる場合、積極的に使いましょう。

短い文章量で段落にする

文章は、いくつかの文がセットとなって、段落を形成します。

更に、複数の段落が集まり、1つの見出しを付けるブロックになるでしょう。

ここで段落自体の文字数が多いと、内容を把握しにくくなります。

長くても200文字や300文字程度で、1つの段落を作りましょう。

6、一文は短く、一文一義を徹底する

ここからは、個々の文で注意することをお伝えします。

文単位で最も注意したいのは、文字数と、文に持たせる意味です。

長い文は分割する

一文が短いほど、書かれた内容は伝わりやすくなります。

長い文は途中で分割し、文字数を減らしましょう。

文字数は、60〜70文字程度が目安です。

固有名詞が長い場合などでも、80文字程度が上限でしょう。

注目したいのは、言葉と言葉をつなぐ「が」の多用です。

私の仕事は資料を作ることですが、時には上手くいかないこともありますが、そんな時は上司がフォローしてくれます。

↓

私の仕事は資料を作ることです。

時には上手くいかないこともあります。

そんな時は上司がフォローしてくれます。

「が」が多すぎる場合は、適切に分割しましょう。

一文一義を意識する

1つの文に複数の内容を入れると複雑になり、わかりにくくなります。

このことを「一文一義」や「一文一意」と言い、文章作成の基本です。

例えば下記の場合、流れに沿って、複数の文に分けます。

昨日はよく晴れた日だったので、近所を散歩していたら、きれいな雲が撮れたのでSNSにアップしたら、いいねが沢山ついたので嬉しかったです。

↓

昨日はよく晴れた日だったので、近所を散歩しました。

きれいな雲が撮れたので、SNSにアップしました。

すると、いいねが沢山ついたので嬉しかったです。

記事コンテンツSEO対策

100のチェックリスト

要素が多い時は箇条書き

似たような要素を並べて説明すると文が長くなりますが、箇条書きにすると読みやすくなります。

代表的な文章の構成は、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論)の4つです。

↓

代表的な文章の構成は以下の4つです。

・Point(結)

・Reason(理由)

・Example(具体例)

・Point(結論)

並列的な要素が3つ以上ある場合、箇条書きにするとわかりやすくなります。

7、文頭と文末での注意点

文と文をつなぐ文頭や、文を締める文末表現にも、注意点があります。

文頭:接続詞は少なくする

接続詞は、「そして」「そのため」「しかし」「だから」「また」「なお」など、文の冒頭につく言葉です。

前の文を受けてスムーズに次の文に繋ぐ効果がありますが、多用しすぎるとスッキリさが失われます。

接続詞の多用は避けましょう。

それは、なくても意味が通じることがあるからです。

↓

接続詞の多用は避けましょう。

なくても意味が通じることがあるからです。

文末:くどい表現や、同じ表現を避ける

文末をすっきりさせると、わかりやすさが向上します。

- 書類を送付させていただきます→書類を送付いたします

- そのような意見もあると言えばあるでしょう→そのような意見もあります

また、同じ文末が続くとリズムが悪くなります。

例えば、「~ます。~ます。~ます。」「~でしょう。~でしょう。~でしょう。」などです。

特に過去形の場合、「ました。」が続くと平坦なイメージになります。

弊社は◯◯年に創業しました。

3年目で新事業に参入しました。

昨年の売上は10億円を突破しました。

↓

弊社は◯◯年に創業しました。

しかし3年目で新事業に参入。

その結果、昨年の売上は10億円を突破したのです。

上の例文でわかるように、体言止めはリズム感を与えますが、丁寧さがなくなるデメリットもあるので注意しましょう。

弊社は◯◯年に創業。

しかし3年目で新事業に参入。

その結果、昨年の売上は10億円を突破。

8、主語と述語の注意点

文の骨格は主語と述語で決まりますが、わかりやすい文章は両者の関係がハッキリしています。

主語を省略しない

日本語は、主語を省略しても意味が通じやすい言語です。

しかし、読み手も同じであるとは限りません。

主語の省略が原因で、わかりにくくなることもあるのです。

日本語は主語を省略することがあります。

読み手の気持ちになることが必要です。

↓

日本語は主語を省略することがあります。

書き手は、読み手の気持ちになることが必要です。

係り受けを間違えない

主語と述語や、修飾語と被修飾語との関係を「係り受け」と言い、関係がねじれるとわかりにくい文になります。

例えば、以下の文章は主語と述語が「ポイントは>向上をしています」であり、かみ合っていません。

- 今回の新商品のポイントは、コスト削減による利益率の改善と、新機能による使い勝手の向上をしています。

正しい係り受けは以下の通りです。

- 今回の新商品のポイントは、コスト削減による利益率の改善と、新機能による使い勝手の向上です。

主語と述語を近くに置く

主語と述語の位置が遠いと、文の構造が把握しにくく、係り受けの間違いにもつながります。

日本語は英語のように結論を先に言わず、結論部分が最後に来ることの多い言語です。

そのため述語の部分に来た時、主語がわからなくなる可能性もあります。

今回のプロジェクトは過去の取り組みを参考にしており、売上面では成功しましたが、大きな失敗もありました。

↓

過去の取り組みを参考にして売上面では成功した今回のプロジェクトですが、大きな失敗もありました。

9、読点の使い方

わかりやすい文章には、読点(、)も重要です。

打つ場所を間違えると、意味が変わることもあります。

読点の打ち方に厳密なルールはありませんが、30文字を超えて読点がないと、読みにくくなることが多いでしょう。

意味が正確に伝わらない可能性がある時

読点がないと、どちらの意味を取って良いのか、わからなくなるケースです。

- 彼は異常を感じて、走り出した彼女を追いかけた

- 彼は、異常を感じて走り出した彼女を追いかけた

読点がないと、異常を感じたのが彼なのか彼女なのか、わかりません。

文の中で内容が入れ替わる時

前半と後半で意味合いが変わる場合、そこに読点を打つと効果的です。

- 会議では多くの参加者が賛成したが僕は反対だった→会議では多くの参加者が賛成したが、僕は反対だった

「原因→結果」「過去→未来」など、時系列で並ぶ場合も、切り替わるタイミングで読点を打ちます。

- 日々の練習の成果が出て試合に勝てた→日々の練習の成果が出て、試合に勝てた

- 昨日は雨だったが今日は晴れるだろう→昨日は雨だったが、今日は晴れるだろう

主語と述語をハッキリさせたい時

主語の部分が長いと、述語との関係がわかりにくくなります。

地域でも指折りの伝統を持つ老舗企業の弊社は来年の3月に創業80周年を迎えます。

↓

地域でも指折りの伝統を持つ老舗企業の弊社は、来年の3月に創業80周年を迎えます。

主語の直後に読点を打ちましょう。

記事コンテンツSEO対策

100のチェックリスト

漢字やひらがなが続く時

文の中で漢字やひらがなが続くと、単語の区別が難しくなり、読みにくくなります。

情報の入力後確認画面が出ますのでわかりにくいということはありません。

↓

情報の入力後、確認画面が出ますので、分かりにくいということはありません。

漢字やひらがなが繋がって読みにくくなっていないか、確認しましょう。

10、書いた後の推敲や修正

文章は書いて終わりではありません。

書き終わったら、読み手の視点で「わかりやすい」文章になっているかどうか、確認しましょう。

少し時間をおいてから読み返すと、より冷静に文章を客観視できます。

確認する内容は、下記を参考にしてください。

誤字脱字、用語用法を修正する

最低限チェックすべきは、誤字脱字です。

特に漢字は変換ミスが目立ちやすく、文章に対する信用を下げます。

四字熟語やことわざなども、間違った用法になっていないか注意しましょう。

大まかな確認は、文章校正ツールを活用するのがおすすめです。

WordやGoogle Docsなどには自動校正の機能があり、簡単に誤字脱字やスペルミスなどを発見してくれます。

文章校正のやり方・コツとは?校閲との違いや有料・無料おすすめツールも紹介

文字数をダイエットする

書き終わったばかりの原稿には、多くの場合、余計な言い回しや冗長な表現が含まれます。

そうした部分を削ったり言い換えたりすると、必然的に文章数は減るはずです。

目安としては、最低でも1割〜2割程度、文章を短くしてみましょう。

無駄な部分を削ることで、本当に伝えたい部分の比率が高まり、わかりやすさが向上します。

ポイントは、躊躇なく削っていくことです。

必要性の薄い冒頭や文末の表現を取り払うだけでも、文章が読みやすくなります。

SEOと文字数は関係ない?長文コンテンツほどSEOに強い理由

声に出して読んでみる

文章の見直しが終わったら、声に出して読みましょう。

声に出すことで、リズムの悪い部分や単調すぎる部分がわかります。

スムーズに最後まで読めるようなら、その文章の完成度は高いと言えるでしょう。

途中で引っかかる場合、表現を変えて、再び音読してください。

息継ぎが入る部分に読点がない場合、そこに読点を追加すると読みやすい文章になります。

Webサイトではキーワードに注目する

一般的な文書であれば、推敲して問題点を解決すれば完成です。

しかし、Webサイトに掲載された文章には、その原則は当てはまりません。

ネット上の文章は検索の対象となり、キーワードに対する評価が高いほど検索結果での表示順位が上がります。

実際に自社サイトがどの程度の評価を受けているかは、専用ツールを使えば確認できます。

評価の高いキーワードがあれば、評価を更に高める方向で文章改善をすべきでしょう。

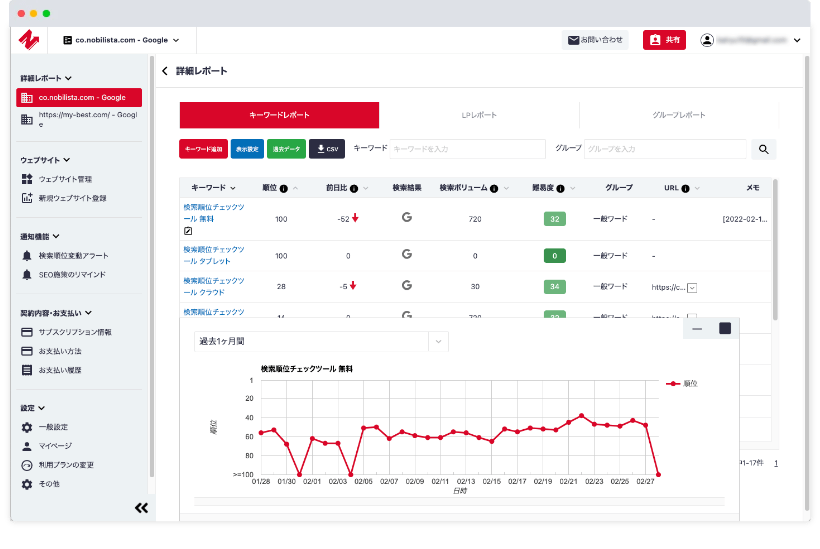

そこで活用したいのが、検索順位計測ツールの「Nobilista(ノビリスタ)」です。

Nobilistaでは、指定したキーワードの検索順位を、自動で毎日チェックできます。

Nobilistaはクラウド型のツールなのでブラウザ上で利用でき、MacやWindowsなどOS環境も問いません。

過去の検索順位の推移を時系列でグラフ化するので、原稿の改善結果を把握するのも簡単です。

クレカ登録不要で7日間使い放題

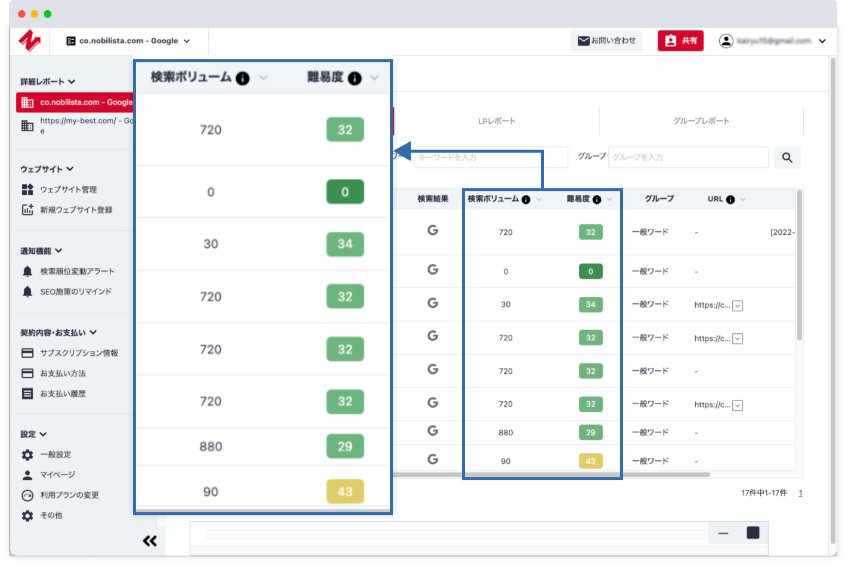

また、登録キーワードの検索ボリュームやSEO難易度、想定流入数といった重要な指標もチェック可能。

優先的に対策するべきキーワードの選択もサポートしてくれます。

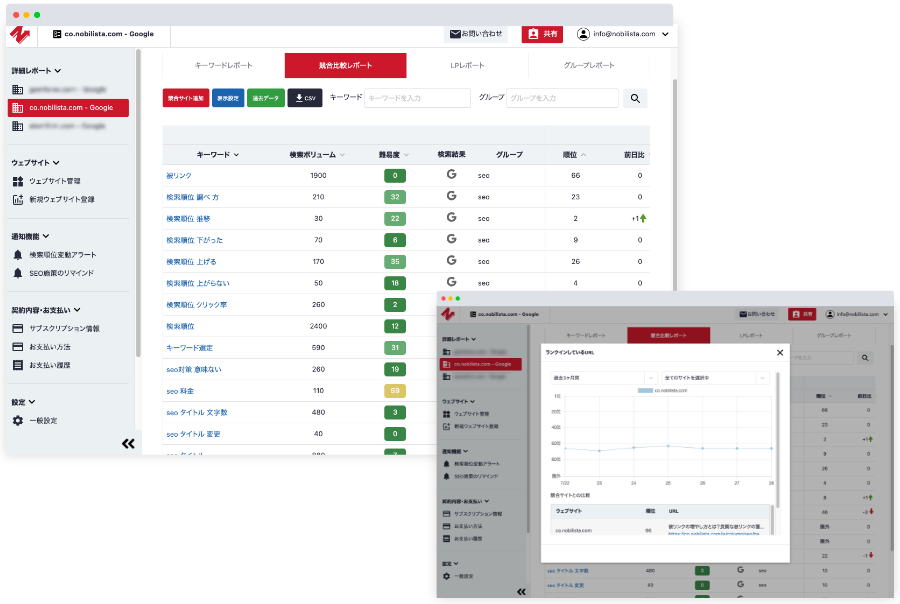

競合サイトと自社サイトの順位も比較表示できるので、原稿をリライトする際には、大きな武器になるでしょう。

Nobilistaは、無料で全てのサービスを体験できます。

ぜひ、ご利用を検討してみてください。

クレカ登録不要で7日間使い放題