SEO

更新日2025年07月31日

公開日2025年7月31日

AI Overviewとは?Google検索の新機能とSEOへの影響をわかりやすく解説

2024年、Googleが正式に導入を始めた「AI Overview」は、検索体験を根本から変える可能性を秘めた革新的な機能です。

従来の検索結果とは大きく異なり、AIが要約した回答がファーストビューに表示されるこの仕組みは、SEO業界では「SGE(Search Generative Experience)の進化版」として注目を集めています。

本記事では、AI Overviewの基本的な仕組みはもちろん、SEOに与える具体的な影響や今後の対策方針まで、プロの視点でわかりやすく解説します。

「検索結果の上位にいてもクリックされない」といった課題を感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

大手企業も続々導入中!

多機能型 検索順位チェックツール「Nobilista(ノビリスタ)」

Nobilistaは、365日完全自動で大量の検索キーワードの順位を計測するSEOツールです。

※7日間の無料トライアル実施中

【2024年最新】SEOトレンド予測|今後注目するべきトピックとは?

AI Overviewとは何か?

2024年後半から本格実装された新機能

Googleが新たに導入を始めた「AI Overview」は、従来の検索体験を大きく変える革新的な機能です。

このAI Overviewでは、検索結果ページの最上部に、AIが自動的に生成した回答や要約が表示されるようになります。

つまり、検索ユーザーはWebサイトをクリックすることなく、Google上で知りたい情報の要点だけをすぐに把握できるということです。

たとえば、ユーザーが「バルクアップ 食事メニュー」と検索した場合、これまではフィットネス系のブログや栄養士監修のレシピサイト、筋トレ系メディアなどが検索結果にずらりと並び、その中から自分に合いそうな情報を選んでクリックするのが一般的な流れでした。

しかし、AI Overviewが有効化された検索では、このプロセスが大きく簡略化されます。

検索キーワードに応じて、GoogleのAIが信頼性の高い複数の情報源をもとに、自動的に「理想的な食事例」「必要な栄養素」「タイミング別の摂取方法」などを要約して提示してくれるのです。

しかも、それが検索結果の最上部いわゆるファーストビューに表示されるため、多くのユーザーはその内容だけで疑問を解決してしまいます。

このような仕様の変化は、検索ユーザーにとっては利便性が向上する一方、Webサイト運営者やSEOに取り組むマーケターにとっては、新たな課題となります。

なぜなら、AI OverviewによってユーザーがWebサイトにアクセスせずに情報を得てしまうことで、「クリック率(CTR)」が全体的に下がる傾向にあるからです。(AIO登場後35%クリック数が低下した報告あり)

実際に、一部のキーワードでは、検索順位が1位を維持していてもCTRが半減しているという事例も報告されています。

とくに「○○とは」「○○のやり方」「おすすめ○選」など、比較的簡単に要約できるHowTo系のクエリにおいて、AI Overviewが強く影響を与えているようです。

このように、GoogleのAI Overviewは単なる新機能にとどまらず、検索の構造そのものを変えるインパクトを持っています。

今後は、「どうすればAI Overviewの中で引用されるか」や「AIでは拾いきれない独自価値をどう作るか」といった視点が、SEO戦略の中でも重要なテーマになっていくでしょう。

Geminiとの違いとSGEとの関係性

■ AI Overviewの背後には「Gemini」が使われている

「Gemini(旧・Bard)」は、Googleが開発・展開している生成AIブランドです。

AI Overviewの要約生成にも、このGeminiがベースの技術として活用されていると考えられています。

つまり、Geminiは“中身”であり、AI Overviewは“見せ方(検索UI)”という位置づけです。

■ SGEとの違い 実験から正式リリースへ

AI Overviewとよく比較されるのが、2023年に提供されていた「SGE(Search Generative Experience)」です。

両者の関係は、以下のように整理できます。

| 機能 | 概要 | 状態 |

|---|---|---|

| SGE | 検索体験に生成AIを取り入れた実験機能 | 試験導入(Labs限定) |

| AI Overview | SGEをベースに改良した正式版機能 | グローバルで順次展開中 |

SGEは検索結果にAI要約を挿入する機能として注目を集めましたが、実験的な段階にとどまっていたため、精度や安定性に課題がありました。

対してAI Overviewは、UIの洗練・表示の自然さ・回答精度などが強化され、一般ユーザー向けに正式展開されている本格機能です。

SGEはプロトタイプ、AI Overviewはその完成形

- SGE=試験段階のプロトタイプ

- AI Overview=正式リリースされた完成版

という関係性であり、両者の違いを理解しておくことで、SEO戦略の読み方も変わってきます。

【2024年最新】SEOトレンド予測|今後注目するべきトピックとは?

AI Overviewが検索結果に与える影響

クリック率(CTR)の変化

先ほども少しお伝えしたおり、GoogleのAI Overviewがもたらす最も大きな変化のひとつが、「クリック率(CTR)の大幅な低下」です。

これまでの検索エンジンでは、特定のキーワードで1位に表示されていれば、30〜40%といった高いクリック率が期待できました。SEOの成果を測るうえで、上位表示とCTRの高さはセットで考えるのが常識でした。

しかし、AI Overviewが導入されて以降、その常識が崩れつつあります。

というのも、AI Overviewでは検索結果の最上部に、AIが自動生成した回答の要約が表示されるため、ユーザーがその情報だけで満足し、わざわざ個別のWebサイトにアクセスしなくても疑問を解決できるようになってしまったのです。

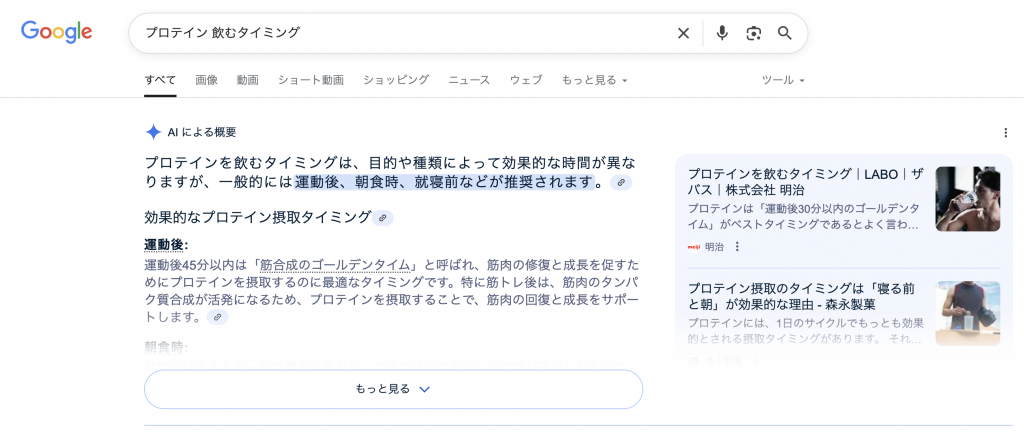

たとえば、「プロテイン 飲むタイミング」や「Googleアナリティクス 設定方法」といったキーワードで検索した場合、AI Overviewによって、複数サイトの情報を組み合わせた回答が表示されます。

「起床後すぐ」「トレーニング後30分以内が理想」といった要点が冒頭に並ぶことで、ユーザーはスクロールすることなく満足してしまう。これが、クリックされない原因です。

特に影響を受けやすいのは、いわゆる「HowTo系キーワード」です。

「○○のやり方」「○○の方法」「○○の使い方」など、ユーザーが具体的な手順や知識を求めている検索クエリは、AIにとっても要約しやすく、精度の高い回答が生成されやすい傾向があります。

そのため、これらのキーワードで上位表示していたサイトのCTRが一気に落ち込むケースが増えています。

たとえば、あるSEOメディアでは、「SEO キーワード選定 方法」というキーワードで1位表示を維持しているにもかかわらず、AI Overview実装後にCTRが40%→15%まで低下したという事例も確認されています。

順位は変わっていないのに、流入が明らかに減るという現象が起きているのです。

このような状況では、従来の「とにかく1位を狙うSEO」だけでは成果につながらなくなりつつあります。

これからのSEOでは、「AIに要約されにくい独自性のあるコンテンツ」や、「クリックしたくなる魅力的なタイトル・構成」の設計がより重要になってくるでしょう。

AI Overviewでファーストビューに出づらくなる情報とは?

■ 個人ブログや小規模メディアは不利になりやすい

GoogleのAI Overviewでは、表示される情報の出典として、信頼性・権威性の高いドメインが優先される傾向があります。

具体的には

- 政府・自治体・公的機関のサイト

- 医療機関・大学・研究機関などの専門サイト

こういったドメインが、AI Overviewの回答ソースとして選ばれやすく、個人ブログや企業のオウンドメディアは表示されにくいという課題があります。

実体験ベースのコンテンツが今こそ重要な理由

■ AI Overviewが苦手とする主観的な情報

AI Overviewは、既存の信頼性ある情報を要約する仕組みのため、「体験談」「比較レビュー」「個人の評価」といった主観的・感情的な情報を扱うのが極めて苦手です。

たとえば以下のような情報は、AIによる要約ではカバーしきれません

- 商品を実際に使ってみたリアルな感想

- 使いづらかったポイントや失敗談

- AとBを比較したときの細かな違い

- 読者にしか分からないニュアンスや感情の変化

AIは事実や汎用的な知識を集約するのは得意ですが人間のリアルな声を持たないという根本的な限界を抱えています。

実体験=AIでは再現できない価値

こうした背景から、実体験ベースのコンテンツは今後ますます価値を持つとされています。

- 他サイトにはない一次情報になる

- 検索ユーザーの共感・信頼を得やすい

- AI Overviewに表示されなくても、SEO外の文脈(SNSやブランディング)で効果が高い

つまり、「AIには拾われないが、人間には響くコンテンツ」がこれからの差別化ポイントになるわけです。

SEOだけを追わない「人間視点の設計」へ

AI Overview時代においては、検索順位やCTRだけを追いかけるのではなく、以下のような発想が必要です。

- 読者が“体験に価値を感じる”設計を意識する

- 客観+主観のハイブリッドなコンテンツを構成する

- “人間らしさ”を軸にした差別化をコンテンツに織り込む

特に商品レビュー・サービス体験・イベント参加レポートなどでは、「その人にしか書けない視点」が大きな武器になります。

大手企業も続々導入中!

多機能型 検索順位チェックツール「Nobilista(ノビリスタ)」

Nobilistaは、365日完全自動で大量の検索キーワードの順位を計測するSEOツールです。

※7日間の無料トライアル実施中

検索意図とは?分類や調べ方、分析に役立つSEOツールを紹介

SEO施策はどう変わるべきか

AI時代のSEOで必須となる「E-E-A-T」の強化

■ なぜ今、E-E-A-Tが重要なのか?

GoogleのAI Overviewは、コンテンツの要約・表示にあたって出典の信頼性を重視する傾向がより強まっています。

その判断基準の1つが「E-E-A-T」すなわち

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

この4要素の総合力が、AIによる引用やSEO全体の評価にも大きく影響を与えるようになっています。

■ 特に重要なのは「Experience(経験)」

AI Overviewでは、主観的な体験やレビューが拾いにくいという課題がありますが、「人間の実体験」を明示的に伝えることは、むしろ差別化ポイントになり得ます。

そのため、Experienceをアピールするには以下のような工夫が有効です。

- 実名または実在感のある筆者名を明記する

- 筆者の顔写真やプロフィールページを用意する

- その人の経験に裏付けされたエピソードや主観的視点を記載する

- X(旧Twitter)やInstagramなどSNSとの連携で実在性を担保する

つまり「この情報は、確かにこの人が体験し、書いたものだ」とGoogleにもユーザーにも示せる構造を作ることが鍵になります。

■ E-E-A-Tを高めるための実践アクション

| 要素 | 具体的な強化施策 |

|---|---|

| 経験(Experience) | 筆者の体験談、顔出し、SNS連携、動画の埋め込みなど |

| 専門性(Expertise) | 有資格者の執筆、監修、専門的な切り口での記述 |

| 権威性(Authoritativeness) | 業界団体からの被リンク、有名媒体からの引用・掲載 |

| 信頼性(Trustworthiness) | 運営者情報・プライバシーポリシーの明記、SSL対応など |

今後のSEOでは、「AIが好む情報」だけでなく、「人間が信用する情報」を意図的に設計することが求められます。

その中心にあるのが“誰が・どんな立場で・なぜ書いたか”を伝えるE-E-A-Tの仕組み化です。

AI Overview・E-E-A-T対策で有効なコンテンツ要素

GoogleのAI OverviewやE-E-A-Tを意識したSEO設計では、「この情報は信頼できる・価値がある」と判断される要素をコンテンツ内にしっかり組み込むことが重要です。

特に以下のような独自性と構造化された情報設計が効果的です。

■ 1. 独自情報の掲載

AIが要約しにくい、または拾いたくなるような“オリジナル要素”を含めることで、他サイトとの差別化が図れます。

有効な独自情報の例

- 独自アンケート調査・統計データ

→「○○に関する100人調査」など、媒体発の1次情報は信頼性が高く、AIにも引用されやすい - 実際に試したレビュー・体験談

→ 写真付きで経過を見せたり、感情や失敗談を含めると読者の共感が生まれる - オリジナルの画像・図解・比較表

→ CanvaやFigmaなどで作成したオリジナルビジュアルは、読みやすさ・滞在時間向上にも効果大

■ 2. 構造化データの活用(マークアップ)

Googleがコンテンツの構造を正しく理解できるようにするためには、構造化データ(Schema.orgのマークアップ)を活用することが推奨されます。

特に有効なSchema

- FAQ(よくある質問)構造

→ ユーザーの疑問に先回りして答える形は、AI Overviewとも相性が良い - HowTo構造

→ 手順や工程を段階的に解説している記事にはマスト。STEP形式で構造化することでAIにも認識されやすくなる - Article、Product、Review

→ ジャンルに応じた構造で、Googleに正確なコンテンツの意味を伝えられる

■ 3. 専門家による監修やコメントの記載

とくにYMYL(お金・健康・法律など)分野では、専門家の監修・見解があるだけでE-E-A-Tの評価が大きく変わります。

監修コンテンツで意識すべきこと

- 実在する専門家の氏名・肩書き・プロフィール掲載

- 監修者のSNSリンクや資格情報を明示

- 記事内にコメント・補足情報として“監修者の声”を挿入

Googleも実名の監修情報や専門性を重視しており、AI OverviewやDiscoverでも引用されやすくなる傾向があります。

3つの軸でAIにも人間にも強いコンテンツを作る

| 強化軸 | 目的 | 実践要素の例 |

|---|---|---|

| 独自性 | 他サイトと差別化 | 体験談、アンケート、図解、検証結果など |

| 構造化 | AIに理解されやすくする | FAQマークアップ、HowTo構造、見出しの階層整理 |

| 権威性 | E-E-A-T強化・信頼性アップ | 監修者の記載、資格表示、SNSリンク、経歴の明示 |

今後注目すべき指標や分析方法

CTR変化の追跡(Nobilistaでの確認ポイント)

検索順位を維持しているにもかかわらず、CTR(クリック率)のみが急落しているキーワードは、GoogleのAI Overviewによる影響を受けている可能性が高いです。

Nobilistaのような順位チェックツールを使って日別の推移を確認し、AI Overview導入前後でCTRの変化を比較・分析することが重要です。

以下のような兆候が見られる場合は、特に注意が必要です。

検索順位は1位なのにCTRが10%未満にとどまっている

特定のキーワードだけCTRが異常に低下している

サイト全体の流入数は維持しているのに、CV(コンバージョン)数だけが減少している

こうした異変に早期に気づき、原因を特定・改善していくことが、AI Overview時代のSEO運用において欠かせない視点です。

変化の激しいAIOの波に乗り遅れないようにしましょう。

大手企業も続々導入中!

多機能型 検索順位チェックツール「Nobilista(ノビリスタ)」

Nobilistaは、365日完全自動で大量の検索キーワードの順位を計測するSEOツールです。

※7日間の無料トライアル実施中

関連する記事一覧